ÜBERWASSERSTRASSE 16:

Stadthaus der Familie Droste-Kerckerinck zu Stapel

Es hängt so hin

Viele Besuche finden im ehemals hier gelegenen Stadthaus von Ernst Constantin von Droste-Kerckerinck, einem Onkel Drostes, statt. Auch zu diesen Verwandten mit ihren 22 Kindern unterhalten die Droste-Hülshoffs enge Beziehungen, allerdings kann sich Annette Droste den Spott über ihre eher schlichten Cousins und Cousinen häufig nicht verkneifen.

Unliebsame Verwandtschaft

Viele Äußerungen Drostes über die verschuldete Familie ihres Onkels Ernst Constantin von Droste-Kerckerinck zeugen von scharfer Beobachtungsgabe und sind gespickt mit beißendem Sarkasmus.

So berichtet sie ihrer Schwester Jenny von der wirtschaftlich bedrängten Situation auf Stapel, und kommt, um für Abhilfe zu sorgen, auf eine Idee:

Aus dem Brief an Jenny von Laßberg vom 29. Januar 1839

Zu Stapel ist alles beim Alten – es hängt so hin. Ich habe für Johannes den Plan gemacht, ihn mit der ältesten Wintgen zu verheiraten. […] Aber mit dem Johannes ist nichts anzufangen – der loddert so hin und meint, die gebratnen Tauben sollen ihm in den Mund fliegen. Klagen tut er genug, wenn es damit abgetan wäre! Eine reiche Frau muss er haben, es brennt auf den Nägeln, und eine Adlige muss es auch sein, und da weiß ich keine, die er bekäme, als eine Wintgen, die die Eltern durchaus vollbürtig verheiraten wollen und auch auf andre Weise nicht dazu kommen würden. So geht’s wie im Rechnen, zwei gleiche Größen heben sich auf, zweierlei gleiche Not kann beiden helfen.

Eine weitere eher drastische Episode zeigt, wie wichtig eine vorteilhafte Heirat in dieser Zeit ist:

Aus dem Brief an Sophie von Haxthausen vom 30. Dezember 1837

In Stapel geht es noch immer so zwischen Hängen und Fallen – Gott weiß, was das Ende sein wird! Die Mädchen werden alle Tage hässlicher und widerlicher. Für Phine hat sich indessen wieder eine klatrige Partie gefunden, die sie aber vernünftig genug gewesen ist auszuschlagen. Überhaupt ist sie gar nicht aufs Heiraten versessen, was doch wenigstens ein Gutes ist. Aus Luischen ist auch nichts geworden – hässlich und dumm wie die anderen, aber ordentlich in ihrem Betragen. Dem Onkel muss doch oft grün und blau vor den Augen werden; er dauert mich in der Seele…

Wenig später bekommt auch Cousin Max sein Fett weg: „jetzt ist er in Münster und lernt reiten, um ein vollkommener junger Kavalier zu werden“, berichtet Droste und setzt hinzu: „ach Gott! wenn es ihm doch zu einer reichen Frau hülfe! – wenn sie auch hinten und vorn einen Buckel hätte.“ Was Droste bei all dem am meisten stört und worüber sie häufig klagt, ist, dass sie den unbegabten Stapeler Cousins und Cousinen immer wieder Nachhilfe geben muss.

Verwischte literarische Spuren

Es ist eben jener Cousin Max von Droste-Kerckerinck, um den sich eine kuriose Episode rankt, als er 1841 die Idee verfolgt, seine wohl dilettantischen Gedichte veröffentlichen zu lassen. Für Droste sind diese nichts als „Zeugs […] wo man Ratten und Mäuse mit vergiften kann“ und sie ist ziemlich aufgebracht, als ihr klar wird, dass ihr Name dafür missbraucht werden soll.

Aus dem Brief an Jenny von Laßberg vom 1. Juli 1841

Stelle Dir vor, dass der Max Stapel ein „Schanie“ geworden ist, ein Dichter. Da er weder im Militär noch Studieren hat fortkommen können und also jetzt rein müßig geht, hat er diesen Winter ein Gedicht nach dem andern gemacht und vor vierzehn Tagen die ganze Sammlung Coppenrath zum Druck angeboten, und zwar unter dem Namen A. v. D. Werner, der dies erfahren, hat ihn um den Grund der Chiffre befragt, und er geantwortet (mirabili dictu!) „dass es unter August seinem Namen heraus kommen solle, der gern für einen Dichter gelten wolle“. Es ist aber offenbar, dass er eine Verwechslung mit mir bezweckt.

weiterlesen

Anfangs war mir die Sache so grenzenlos lächerlich, dass ich mich nicht entschließen konnte, etwas dagegen zu tun. Auf vieles Zureden ließ ich mich denn doch vor einigen Tagen durch Schücking wenigstens mal bei Coppenrath erkundigen, wo ich erfuhr, die Gedichte seien so unter aller Kritik und schon der Brief dabei so voll orthografischer Fehler und fast ohne Menschenverstand gewesen, dass Coppenrath alles zurück geschickt. Darauf sei Max selbst gekommen und habe, als er ihn nicht zur Herausgabe bereden können, gefragt „Was der Druck auf eigene Kosten mache?“, worauf Coppenrath: „Eine kleine Auflage werde auf dreißig bis vierzig Reichstaler kommen“. Max: „Dann möge er sie nur drucken, aus dem Verkauf der Gedichte seine Auslage zurückbehalten und ihm den Überschuss einhändigen.“ – Coppenrath: „Er habe aber nicht Lust, Jahre lang auf seine Auslage zu warten, und es könnte sein, dass sie niemals herauskäme“, worauf Max fortgegangen ist, um sich die Sache ferner zu überlegen. Ich vermute, dass er den simplen August, der ja jetzt durch die Erbmänner-Vikarie jährlich sechshundert Reichstaler hat, breitschlagen wird, ihm das nötige Geld zu leihen (da es ja doch dessen Ruhm angeht), und dann werden die Gedichte herauskommen, und ich kann nichts dagegen machen. Ich kann nicht leugnen, dass ich höchst neugierig wäre, das Zeug mal zu sehn! Es ist gut, dass sie gleich so mordschlecht sind, dass ich vor einer Verwechselung doch wohl keine Gefahr laufe.

Von Drostes Sprachtalent und ihren literarischen Gaben für eigene Arbeiten zu profitieren, das ist Drostes Freundinnen und Freunden vorbehalten. Diesen stellt sie mehrfach selbstlos ihre Texte zur Verfügung. Zum Landschaftsband Das malerische und romantische Westfalen, den Levin Schücking herausbringt, trägt sie, ohne dass ihr Name genannt wird, Prosapassagen und Balladen bei. Auch seine Erzählung Der Familienschild und seinen Roman Das Stiftsfräulein bereichert sie durch einzelne Abschnitte. Gleiches gilt für Johanna Schopenhauers Novelle Die Bettler von St. Columba, für die sie die Beschreibung der Kölner St.-Columba-Kirche beisteuert. Gerade für Autorinnen, die es auf dem Markt ungleich schwerer haben, erwägt Droste, durch honorarfreie Überlassung eigener Arbeiten, Verlage zum Abdruck der Schriften von Freundinnen zu bewegen. Nachweislich trifft dies für Elise Rüdiger und Louise von Bornstedt zu.

Ernst Constantin Droste-Kerckerinck zu Stapel,

geb. von Droste-Hülshoff (1770–1841),

Domherr und Gutsbesitzer

Der jüngste Bruder von Drostes Vater Clemens August wird 1770 auf Burg Hülshoff geboren. Von ihm sind wie von seinem Bruder Maximilian Kompositionen überliefert, wenngleich er mit seinem Talent jenem nicht ebenbürtig ist. Bis 1801 ist er Domherr in Münster und wird dann durch Heirat mit Reichsfreiin Maria Theresia von Kerckerinck, Erbtochter des Gutes Stapel, Gutsherr auf Haus Stapel bei Havixbeck.

Mit Blick auf seine vielköpfige Familie mit insgesamt 22 Kindern lässt er ein neues, monumentales und äußerst kostenintensives Haupthaus im klassizistischen Stil errichten. Da alle 22 Kinder ohne Erben bleiben, fällt der Besitz später an die Familie Droste-Hülshoff zurück.

weiterlesen

Insbesondere zu Drostes Mutter unterhält Ernst Constantin von Droste-Kerckerinck bis zu seinem Tod im Jahr 1841 eine nahe Verbindung.

Aus dem Brief an Christoph Bernhard Schlüter vom 23. März 1841

Sie werden schon gehört haben, dass ich wieder den Kummer gehabt, einen, und zwar den letzten, meiner Vaterbrüder, den Onkel Stapel, zu verlieren. Es ist mir sehr hart, dieses meiner Mutter schreiben zu müssen, die es sich gewiss ungemein nahe nehmen wird – sie hatte diesen Schwager sehr gern und hing außerdem an ihm als dem Letzten, mit dem sie noch die früheren Zeiten Hülshoffs besprechen konnte: die ersten Jahre ihrer Ehe, als das Land noch bischöflich war, die Onkel als junge Domherren fleißig zur Jagd kamen etc. – Sie hängt unbeschreiblich an diesen Erinnerungen, die mit Gestalten bevölkert sind, die damals teils jung, teils mindestens noch rüstig waren und von denen nun auch die Letzte zu Grabe gegangen ist, sodass sie wirklich jetzt niemanden mehr hat, der das Andenken ihrer besten und fröhlichsten Jahre teilt.

An diesem Ort

steht heute ein schlichter Wohnblock aus der Nachkriegszeit.

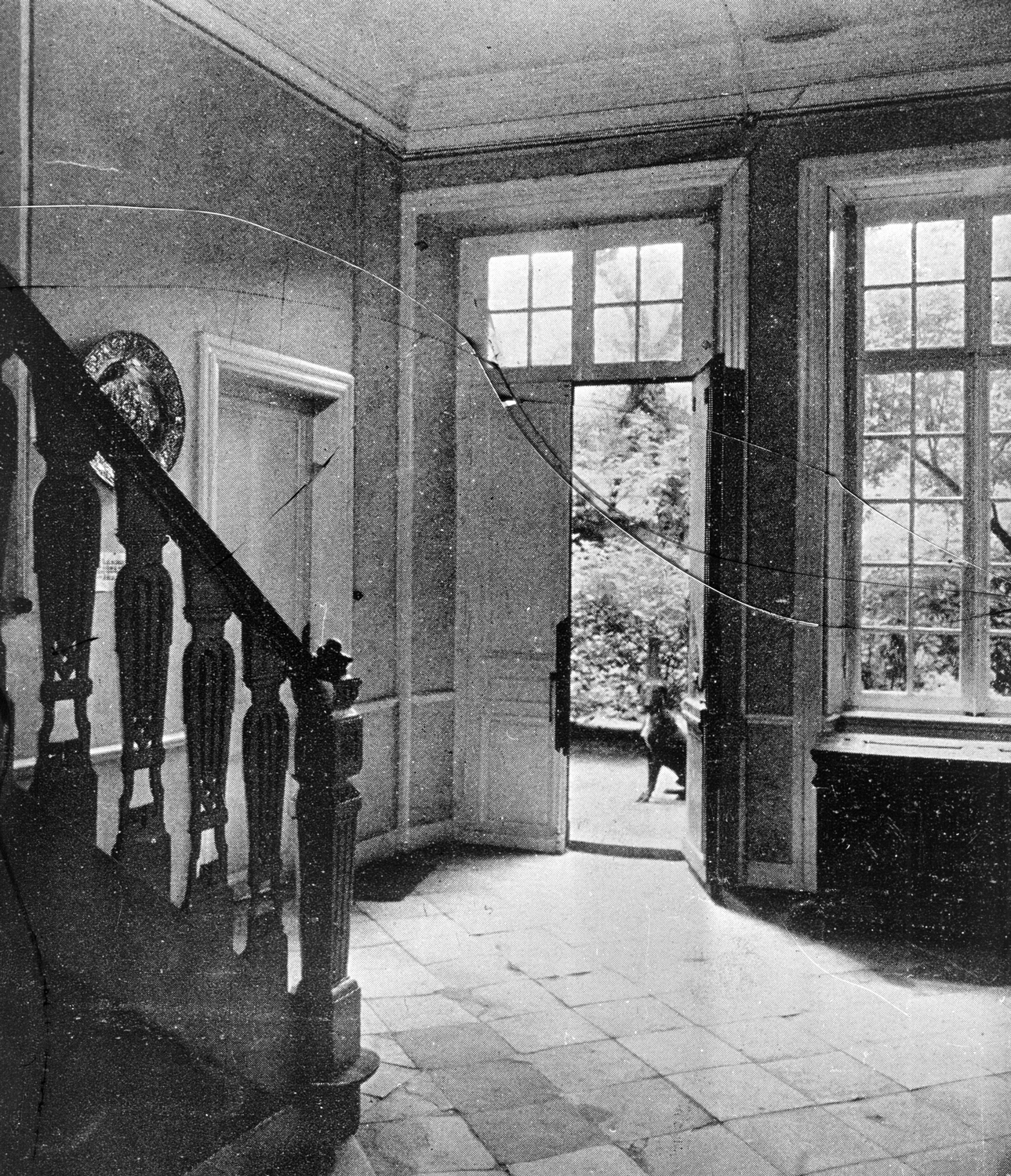

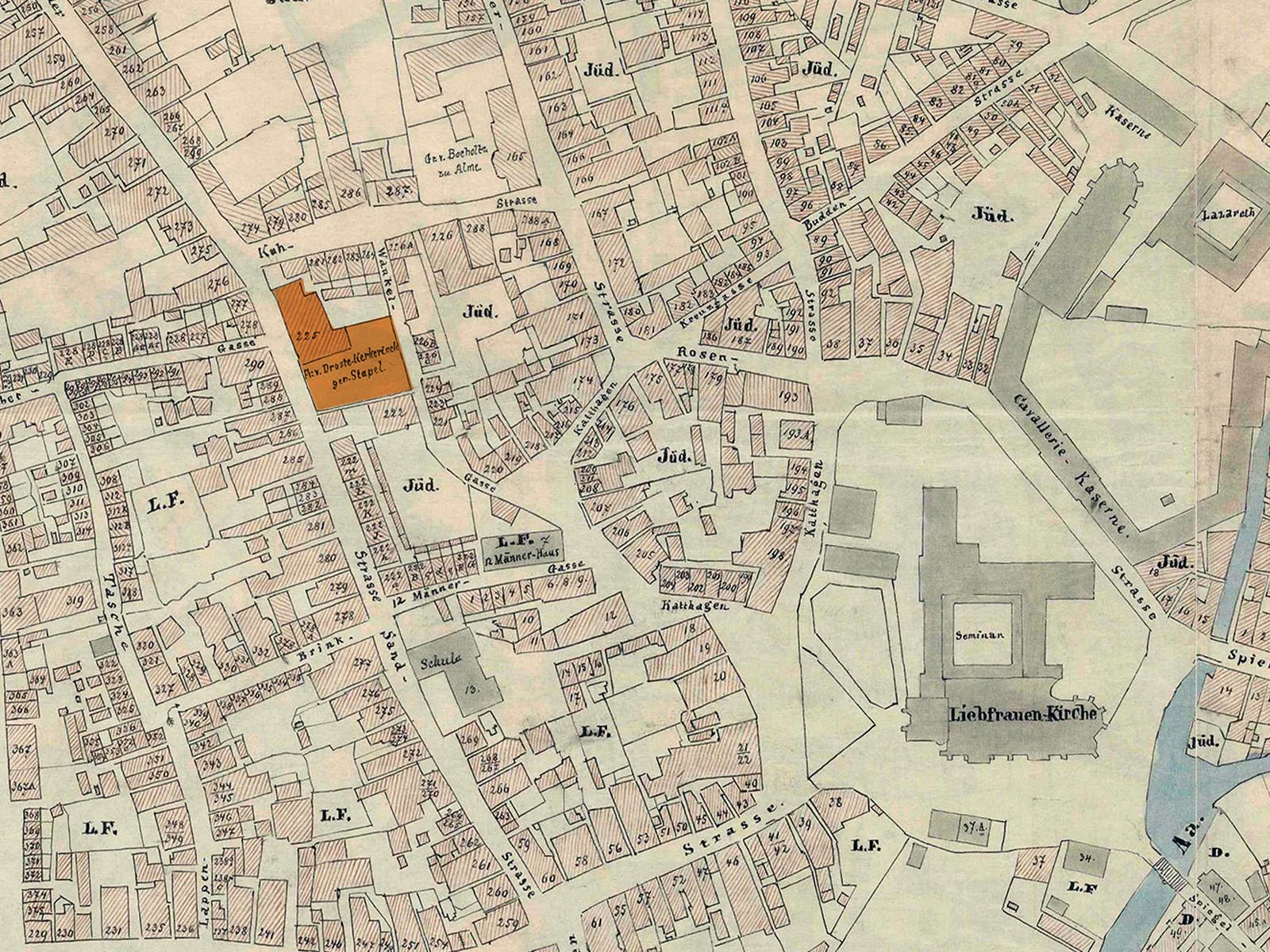

Dort, wo heute vor dem Haus die Überwasserstraße verläuft, liegt zu Drostes Zeit der Garten des Stadthofs Stapel. Dieser ist Teil eines geschlossenen Hofgeländes im Herzen des Kuhviertels. Das Gebäude, das Anfang des 18. Jahrhunderts als Neubau auf den Grundmauern eines alten, maroden Hofs errichtet wird, steht etwa an derselben Stelle wie das heutige Eckhaus.

weiterlesen

1928 beschließt die Droste-Gesellschaft auf ihrer Gründungssitzung, in dem Gebäude ein Annette-von-Droste-Hülshoff-Museum einzurichten, was allerdings nicht umgesetzt wird. Stattdessen wird 1832 ein ‚Drei-Frauen-Museum‘, das neben Droste auch die Fürstin von Gallitzin und die Bildhauerin Elisabet Ney würdigt, in den Räumen der ehemaligen Johanniterkommende zwischen Breul und Bergstraße eröffnet. Es hat aber nur kurze Zeit Bestand. 1936 eröffnet die Droste-Gesellschaft ein Museum zu ihrer Namenspatronin in deren ehemaligem Wohnhaus, Haus Rüschhaus bei Nienberge. Es wird später von der Stadt Münster und heute von der Droste-Stiftung betrieben.

Im Zweiten Weltkrieg wird der Stapeler Hof vollständig zerstört. Während die heutige Kneipenmeile Jüdefelderstraße noch ihrem historischen Verlauf folgt, entsteht die kreuzende Überwasserstraße erst in den Nachkriegsjahren als Durchbruchsstraße. Innerhalb der Münsteraner Altstadt, in der die historischen Straßenverläufe bei der Neubebauung überwiegend beibehalten werden, ist dies eine Seltenheit.

Stationen in der Nähe

Quellen

Quellen fortlaufend nach Erwähnung im Text

„Zu Stapel ist alles beim Alten“: Brief an Jenny von Droste-Hülshoff vom 29. Januar 1939 (HKA IX, 12).

„In Stapel geht es noch immer so“, „jetzt ist er in Münster“ und „ach Gott!“: Brief an Sophie von Haxthausen vom 30. Dezember 1837 (HKA VIII, 277f.).

„Zeugs […] wo man Ratten und Mäuse mit vergiften kann“: Brief an Sophie von Haxthausen vom 14. Juni 1841 (HKA IX, 231).

„Stelle Dir vor“: Brief an Adele Schopenhauer vom 1. Juli 1841 (HKA IX, 239f.).

„Sie werden schon gehört haben“: Brief an Christoph Bernhard Schlüter vom 23. März 1841 (HKA IX, 213).