SCHLOSSPLATZ 2:

Wohnung Wilhelmine von Thielmann

Mehr als alberne Ball- und Teegeschichten

Mehrfach ist Annette von Droste-Hülshoff in den Jahren 1817 bis 1820 im münsterschen Schloss zu Gast, um hier ihre Freundin Wilhelmine von Thielmann, die Ehefrau des kommandierenden Generals Johann Adolf von Thielmann, zu besuchen.

Geistesbildung und Tanzvergnügen

Nach Napoleons Niederlage in der Völkerschlacht bei Leipzig im Herbst 1813 verlassen die französischen Truppen Münster, und die Preußen übernehmen wieder die Verwaltungshoheit. Oberpräsident der neugeschaffenen Provinz Westfalen wird 1815 Friedrich Ludwig von Vincke, dessen Wohnsitz und Dienststätte das münstersche Schloss ist. Im selben Jahr bezieht General Johann Adolf von Thielmann mit seiner Familie dort eine Dienstwohnung.

1817 freundet sich Annette von Droste, 20 Jahre alt und stets auf der Suche nach geistig aufgeschlossenen Gesprächspartner:innen, mit Wilhelmine von Thielmann, der Gattin des Generals, an. Ihre hohe Wertschätzung für diese deutlich ältere Freundin bringt eine Briefpassage zum Ausdruck:

Aus dem Brief an Anton Mathias Sprickmann vom 8. Februar 1819

Sie können auch nicht denken, wie glücklich übrigens meine äußere Lage jetzt ist. Ich besitze die Liebe meiner Eltern, Geschwister und Verwandten in einem Grade, den ich nicht verdiene. […] Dabei ist mir die Achtung vieler schätzbarer Menschen zu Teil geworden und die Freundschaft einiger lieben, lieben, harmoniereichen Seelen, worunter freilich mein Sprickmann in meinem Herzen steht wie der Mond unter den Sternen. Unter den Übrigen möchte ich Ihnen vorzüglich die Generalin Thielemann nennen, die Frau unsers Gouverneurs. Ihr Rang und der Unterschied unserer Jahre (sie könnte reichlich meine Mutter sein) hielt uns lange entfernt voneinander, vorzüglich da meine Mutter allen Umgang vermeidet, der sie in weitläufige Bekanntschaften und Konnexionen führen könnte. Wir haben wirklich beide mit schweren Hindernissen zu kämpfen gehabt, um zueinander zu kommen. Ich möchte und könnte Ihnen sehr vieles Anziehende und Merkwürdige von dieser ehrsamen und lieben Frau erzählen, aber das Blatt geht zu Ende.

Während der Jahre 1817 bis 1820 ist Droste mehrfach bei den Thielmanns im münsterschen Schloss zu Gast. Gemeinsam mit ihrer Schwester besucht sie hier nachmittägliche Tee- oder Kaffeerunden und nimmt auch an Bällen und Abendgesellschaften teil. Aufschlussreich ist eine Tagebucheintragung Jenny von Droste-Hülshoffs vom 20. August 1817, der festhält: „den 20ten war eine Parade vor dem Schlosse, wir sahen sie aus den Fenstern des Fräulein Charpentier [Schwester der Wilhelmine von Thielmann].“

weiterlesen

Dass die Familie 1820 Münster wieder verlässt, schmerzt Droste sehr. Ihrer Mutter gegenüber klagt sie: „Wir haben doch wirklich überhaupt getreue und aufrichtige Freunde an Thielemanns, und ich will nicht leugnen, dass mir ihre Entfernung wahrhaft hart fällt“. Welch hohen Stellenwert Droste dem geistigen Austausch mit der 25 Jahre älteren Freundin beimisst, wird aus einer späteren, rückschauenden Erinnerung deutlich:

Aus dem Brief an Elise Rüdiger vom 5. September 1843

Ich muss Ihnen noch mal recht von der Thielemann erzählen. Ich habe sie sehr liebgehabt, ihr hinsichtlich meiner Geistesbildung sehr viel zu verdanken, und doch denkt Jedermann nur an ihre späteren, freilich jahrelangen, gestörten Stimmungen, und vergisst, was sie war, solange sie ihrer mächtig blieb. In mir soll ihr wenigstens eine treue Erinnerung bewahrt bleiben.

Man kann annehmen, dass die hier angesprochene psychische Erkrankung bereits in den 1820er Jahren ursächlich für die bald sporadischer werdende Korrespondenz mit Wilhelmine von Thielmann ist. Schon 1821 spricht Droste ihrer tieffrommen Großmutter gegenüber von Problemen dieser Art.

Aus dem Brief an Anna Maria von Haxthausen vom 2. Dezember 1821

Von meiner lieben Thielemann habe ich lange keinen Brief erhalten, da ich ihr in meinem letzten Schreiben Hoffnung gemacht habe, sie noch diesen Herbst zu besuchen und sie mich vielleicht noch immer erwartet. Auf künftiges Frühjahr habe ich die sichere Aussicht, diese liebe Freundin zu sehen, da der gute Onkel Fritz mir versprochen hat, mich alsdann auf einige Wochen zu ihr nach Koblenz zu bringen. Ich freue mich außerordentlich darauf, obgleich ich wohl wenig oder nichts von dem, was man gewöhnlich Vergnügen nennt, dort zu erwarten habe.

Die Thielemann soll, wie ich von andern höre, jetzt weit gefasster sein. Gott erhalte sie dabei und bessere es noch täglich. Ein solcher Zustand der Dürre und Trostlosigkeit ist etwas sehr Schreckliches, und es lässt sich so wenig dagegen machen, da er gewöhnlich von Nervenschwäche herrührt.

weiterlesen

Selbst das Nachdenken über tröstliche Wahrheiten der Religion ist nicht gar zu viel anzuraten, weil es, besonders in einem solchen gereizten Zustande, gar zu sehr rührt. Ich muss gestehen, dass ich glaube, dass nur in Augenblicken der höchsten Spannung, wo nichts anderes mehr wirken will, man diese Frau durch ernste und erhebende Tröstungen muss zu beruhigen suchen, übrigens aber unschuldige und erheiternde Zerstreuungen, bei denen Kopf und Phantasie nichts zu tun haben, anwenden muss, z. B. Spazierenfahren oder -gehen bei schönem Wetter, wo man sie dann auf die schöne Gegend aufmerksam machen und selbst Freude daran zeigen muss – Erzählungen, was alle guten Bekannten und Freunde jetzt machen, und dergleichen eigentlich gleichgültige und doch sehr erheiternde Dinge.

Wäre die Thielemann eine Frau von weniger Religion, wie sie ist, oder würde sie von Skrupeln beängstigt, so würde die Sache andere Mittel erfordern. Letzteres glaubte ich anfangs und deutete einmal, in der Absicht, sie zu beruhigen, darauf hin. Sie verstand mich sehr wohl und antwortete, obgleich sie eine große Sünderin sei, die Gott täglich beleidige und gewiss mehr verdient habe als diese Züchtigung, so möge ich doch nicht glauben, dass sie sich mit Skrupeln quäle und ihren jetzigen Zustand als eine Strafe betrachte, denn sie wisse sich, außer den täglichen, freilich leider immer wiederholten Fehlern, keines einzelnen Vergehens schuldig, wovon sie diese Leiden als Folge ansähe. Vielmehr halte sie sie für eine Prüfung, aber es fehle ihr leider an Geduld etc.

Überhaupt ist sie eine der frömmsten, religiösesten Frauen, die ich kenne, und wird sich jetzt wohl nur gar zu sehr mit ergreifendem Lesen rührender religiöser Schriften anspannen. Dass Sie, liebste Großmutter, sie jetzt so oft in Ihr Gebet einschließen, hat mich sehr getröstet. Von Gott muss doch alle Hilfe kommen, wenn man es auch noch so klug einzurichten meint.

In späteren Jahren nutzt Droste passende Gelegenheiten, um bei ihren Rheinreisen (1825, 1828, 1841) Station an Thielmanns neuem Wohnort Koblenz zu machen. Von 1828 ist ein Brief überliefert, in dem Droste der Freundin, respektive deren Tochter Julie, die die Schweiz bereist hatte, viele Fragen über die Region des Großen St. Bernhard stellt, den Handlungsort ihrer Verserzählung Das Hospiz auf dem großen St. Bernhard. Die Nachricht vom Tod Wilhelmine Thielmanns 1842 nimmt Droste zum Anlass, auf das wechselvolle Leben und die schwierige gesundheitliche Situation der Freundin zurückzublicken.

Aus dem Brief an Levin Schücking vom 27. Mai 1842

Den Tod der Thielmann wusste ich schon; requiescat in pace! Sie war mal sehr liebenswürdig und beinahe glücklich, seit Jahren aber keines von beiden mehr, da eine periodische Geistesverwirrung, die alle 7–8 Jahre auf einige Wochen eintrat und früher nur ein gesteigertes inneres Leben, einen höchst anziehenden Phantasie- und Gemütsreichtum hinterließ, nach dem letzten Anfalle (vor 3–4 Jahren) ihr einen fortwährenden Zustand von Konfusion und Grillenhaftigkeit zu Wege gebracht hatte, so dass sie sich selbst und Andern zur Last war und mein letztes Zusammentreffen mit ihr auf unsrer Herreise mir einen traurigen und unheimlichen Eindruck hinterlassen hat. Übrigens hat sie unendlich viel erlebt, ihren Mann als Unterleutnant gegen den Willen ihrer Verwandten geheiratet, ihr erstes Kind in einer elenden Hütte auf Stroh geboren, und ist eine sehr glückliche arme und sehr unglückliche reiche Frau gewesen. Ihre Erfahrungen, sowohl was Lebens- und Zeitverhältnisse als Beziehungen zu bedeutenden Menschen betrifft, waren höchst merkwürdig und ausgebreitet. Sie hat mir früher Vieles davon mitgeteilt, was ich aber nie benutzen möchte, nicht weil es Geheimnisse wären, sondern weil es mir wie eine Grausamkeit vorkommt, Poesie aus dem Unglücke seiner Freunde zu pressen. Requiescat! Ihr ist wohler unter der Erde als darüber.

Wilhelmine von Thielmann,

geb. von Charpentier (1772–1842),

Generalsgattin

Wilhelmine von Thielmann wird im sächsischen Freiberg als Tochter des Geologen und Direktor des Bergbauamts Johann Friedrich Wilhelm von Charpentier und seiner Frau Johanna, geb. von Zobel, geboren. Ihre Schwester Julie wird die zweite Braut des Dichters Novalis. Mit 19 Jahren heiratet Wilhelmine Johann Adolf von Thielmann, der in sächsischen und russischen Militärdiensten steht. Das Ehepaar hat insgesamt 11 Kinder.

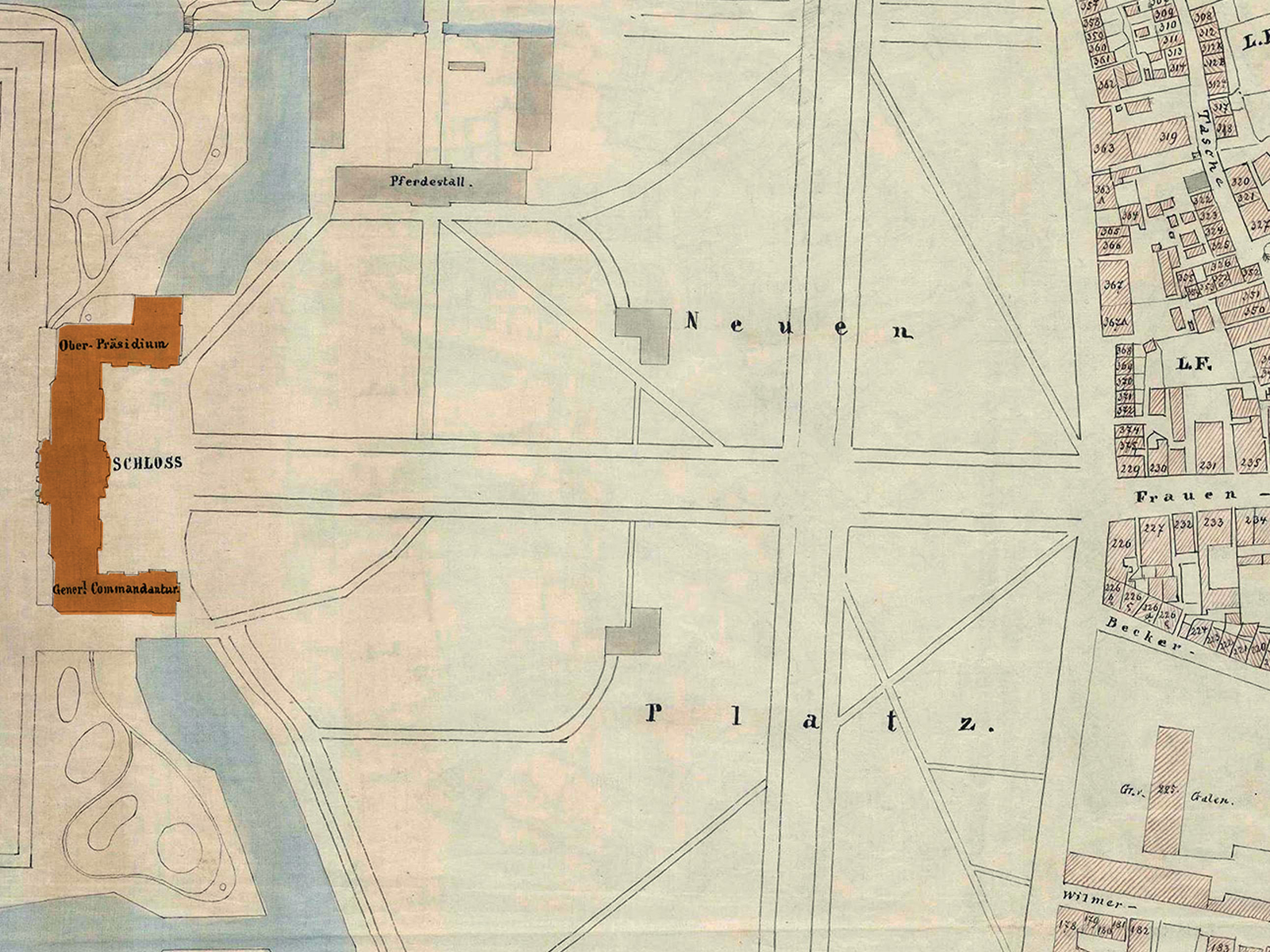

1815 zieht die Familie nach Münster, wo Thielmann kommandierender General des VII. Korps der preußischen Armee in Münster mit Dienstwohnung im dortigen Schloss wird. Das westfälische Intermezzo endet 1820 mit der Versetzung Thielmanns nach Koblenz, wo er das VIII. preußische Korps übernimmt. Aus Droste-Briefen weiß man, dass Wilhelmine von Thielmann in ihren letzten beiden Lebensjahrzehnten an einer psychischen Krankheit leidet. Sie stirbt 1842 in Koblenz.

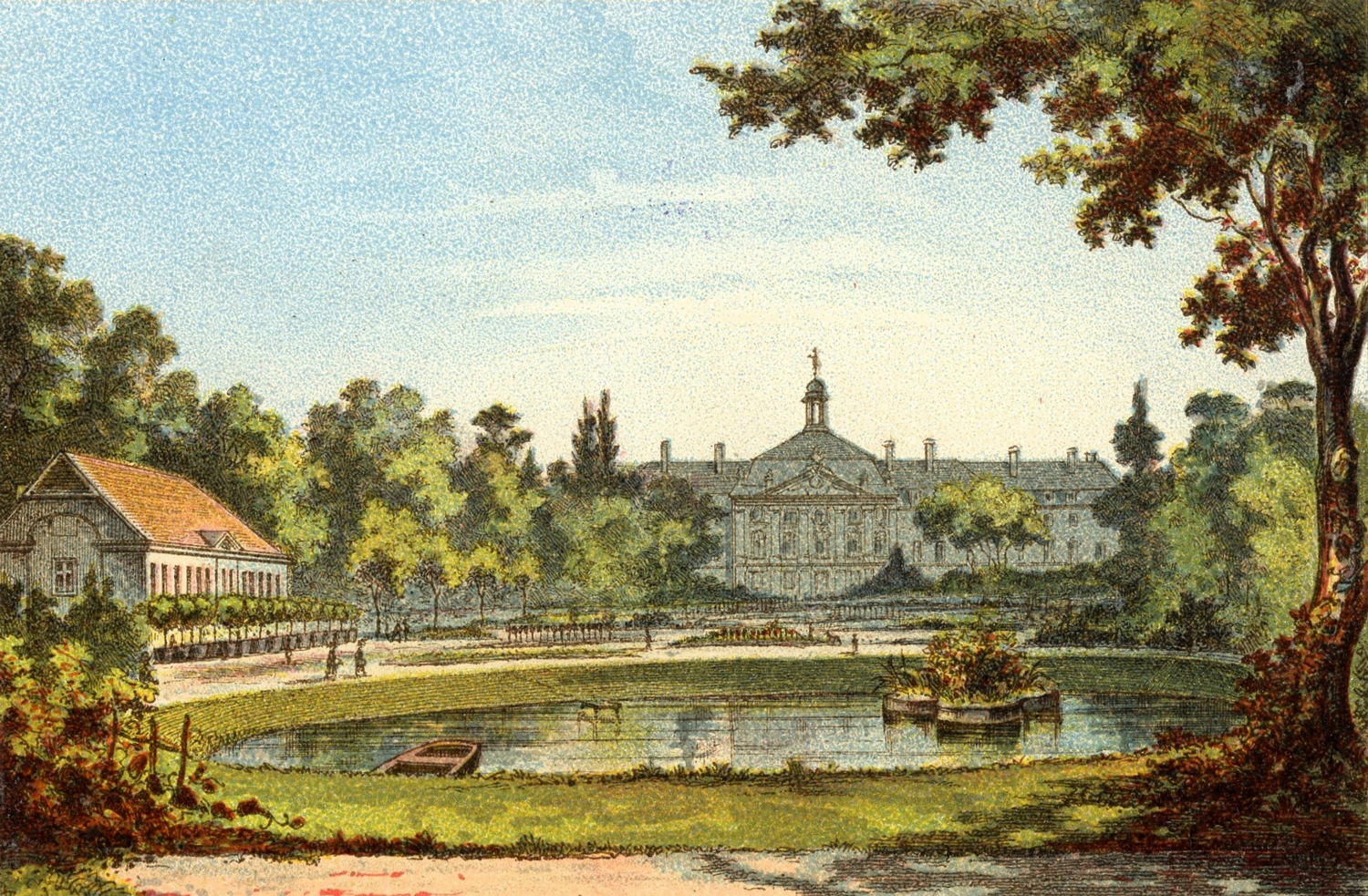

An diesem Ort

befindet sich, heute wie damals, das Schloss. Als Residenz für Münsters vorletzten Fürstbischof Maximilian Friedrich von Königsegg-Rothenfels geplant, wird es nach den Plänen von Johann Conrad Schlaun über zwanzig Jahre (1767–1787) erbaut. Weitere barocke Bauten des bekannten Architekten prägen bis heute das Stadtbild Münsters, so der Erbdrostenhof an der Salzstraße oder die vis-a-vis liegende Clemenskirche. Im Münsteraner Umland findet sich mit dem Schloss Nordkirchen ein weiteres architektonisches Prunkstück, das als das ‚westfälische Versailles‘ bezeichnet wird. Als seinen eigenen Sommersitz plant er auch das ab 1745 erbaute Rüschhaus, das später von Droste bewohnt wird.

weiterlesen

Als Schlaun 1767 mit dem Bau des Residenzschlosses beauftragt wird, ist er schon 72 Jahre alt. Er entwirft ein dreiflügeliges Hauptgebäude mit Pferdeställen zu beiden Seiten und Wachhäusern, dazu Grünflächen vor dem Anwesen und eine französische Gartenanlage dahinter. Errichtet wird der spätbarocke Bau aus rotem Backstein und Baumberger Sandstein. Nach Schlauns Tod 1773 übernimmt Wilhelm Ferdinand Lipper das Projekt, was zur Folge hat, dass der Innenausbau im klassizistischen und die Gärten im englischen Stil vervollständigt werden. 1787 enden die Bauarbeiten; Fürstbischof Maximilian Friedrich ist zu dieser Zeit längst tot, und sein Nachfolger Maximilian Franz von Österreich nutzt die Residenz kaum.

Ab 1803 wird die spätbarocke Schlossanlage nicht mehr als fürstbischöfliche Residenz, sondern als Verwaltungssitz genutzt. Damit einhergehend wird der Schlossgarten für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Der preußische Zivilgouverneur Freiherr vom Stein und Generalfeldmarschall von Blücher beziehen das Schloss, wie auch nach ihnen, während der Napoleonischen Kriege, der französische General Loison. Ab 1815 ist das Schloss Dienstsitz des Oberpräsidenten und des kommandierenden Generals der preußischen Provinz Westfalen. 1896 muss die Allee vor dem Schloss einem Denkmal für Kaiser Wilhelm I. weichen, das während des Zweiten Weltkriegs eingeschmolzen wird.

Die Nationalsozialisten nutzen das Schloss als Wohnsitz für den Gauleiter Westfalen-Nord und Oberpräsidenten der Provinz Westfalen Alfred Meyer. Es finden verschiedentlich Aufmärsche statt; 1933 ist der Vorplatz Ort einer Bücherverbrennung und 1943 wird eine Propagandaausstellung gezeigt. Regiert oder verwaltet wird zur Nazizeit hier jedoch nicht mehr; das Gauhaus der NSDAP Westfalen-Nord entsteht am Aasee. Heute befindet sich in dem umgebauten Gebäude eine Mensa der Universität Münster.

Im Zweiten Weltkrieg wird das Schloss mehrfach bombardiert; 1945 brennt es bis auf die Außenmauern ab. Schon im nächsten Jahr beginnt der Wiederaufbau. Seit 1954 gehört das Schloss zur Universität Münster. Es finden sich darin Verwaltung, Hörsäle und eine Aula. Lohnend ist ein Besuch des Botanischen Gartens im Schlosspark – hier war Drostes Homöopath, der Botaniker und Jurist Clemens Maria Franz von Bönninghausen, über Jahre hinweg Direktor.

Stationen in der Nähe

Quellen

Quellen fortlaufend nach Erwähnung im Text

„alberne Ball- und Teegeschichten“: Brief an Jenny von Laßberg vom 23. Oktober 1834 (HKA VIII, 148).

„Sie können auch nicht denken“: Brief an Anton Mathias Sprickmann vom 8. Februar 1819 (HKA VIII, 28f.).

„den 20ten war eine Parade vor dem Schlosse“: Tagebucheintrag Jenny von Droste-Hülshoffs vom 20. August 1817.

„Wir haben doch wirklich überhaupt getreue und aufrichtige Freunde“: Brief an Therese von Droste-Hülshoff vom 11. März 1820 (HKA VIII, 44).

„Ich muss Ihnen noch mahl recht von der Thielemann erzählen“: Brief an Elise Rüdiger vom 5. September 1843 (HKA X, 97).

„Von meiner lieben Thielemann“: Brief an Anna Maria von Haxthausen vom 2. Dezember 1821 (HKA VIII, 65f.).

„Den Tod der Thielmann wusste ich schon“: Brief an Levin Schücking vom 27. Mai 1842 (HKA IX, 311).

Zur Vertiefung