KRUMMER TIMPEN 5:

Wohnsitz Anton Mathias Sprickmann

Intergenerationelle Literaturgespräche

Hier, schräg gegenüber dem Stadthaus der Familie Droste-Hülshoff, hat der frühere Sturm-und-Drang-Autor Anton Mathias Sprickmann seinen Wohnsitz. Der später als Hochschullehrer tätige Jurist und Historiker ist in den Jahren von 1814 bis 1819 ein erster literarischer Ansprechpartner für die fast 50 Jahre jüngere Annette von Droste.

Sehnsucht in die Ferne

Als Jugendliche knüpft Droste erste Kontakte zu anderen Schreibenden. Vermittelt durch ihre Mutter, beginnt sie einen literarischen Austausch mit dem 65-jährigen Anton Mathias Sprickmann. Der Professor und frühere Schriftsteller ist zwar beruflich stark engagiert, trotzdem entwickelt sich ein freundschaftliches Verhältnis zwischen beiden.

Dass in ihrer Familie eine überaus begabte Dichterin aufwächst, kann wohl niemandem ihrer engen Verwandten verborgen bleiben. Schon als 7-Jährige verfasst Droste Gelegenheitsgedichte, die von der Mutter gesammelt werden. Nach der berühmten griechischen Dichterin nennt man sie eine „zweite Sappho“, und bereits 1809 dringt ihr Ruf an die Öffentlichkeit. Der Herausgeber Friedrich Raßmann erbittet Beiträge der 12-jährigen für ein poetisches Taschenbuch. Aber das kann die Familie nicht zulassen. Nicht nur, dass die Autorin zu jung für derartiges Aufsehen ist, für eine Aristokratin verbietet sich das öffentliche Publizieren!

weiterlesen

Es ist Therese von Droste-Hülshoff, die erkennt, dass man ihre Tochter auf andere Weise literarisch unterstützen und fördern muss, als es im Kreis der Familie möglich ist. Durch die Aufenthalte in der Stadt Münster ergeben sich Kontakte zum gebildeten Bürgertum, zu Künstler:innen und Schriftsteller:innen. Dass die Wahl auf Anton Mathias Sprickmann als eines ersten versierten literarischen Gesprächspartners für die Tochter fällt, hat mehrere Gründe. Zunächst ist wichtig, dass Sprickmann seinen Wohnsitz eine Zeit lang direkt gegenüber dem drosteschen Stadthaus hat. Außerdem ist er 1814, zu Beginn der Treffen, respektable 65 Jahre alt, Professor für Rechtsgeschichte in Münster und den Droste-Hülshoffs durch seine Verbindung zu Fürstin Amalie von Gallitzin und ihrem berühmten Kreis empfohlen. Seiner Vergangenheit als skandalumwitterter Sturm-und-Drang-Autor hat er längst abgeschworen. Die Tochter nimmt das Angebot dankend an. Niederschlag findet die zeitweise intensive Beziehung des ungleichen Paares vor allem in einem bemerkenswerten Briefwechsel, in dem die Teenagerin selbstbewusst eigene literarische Projekte vorstellt oder die oft schwierige persönliche Gemütslage erörtert.

Drostes Briefe an Sprickmann sind Beispiele für die überbordende Fabulierlaune der jungen Autorin.

Aus dem Brief an Anton Mathias Sprickmann vom 8. Februar 1819

O mein Sprickmann, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, um Ihnen nicht lächerlich zu erscheinen, denn lächerlich ist das, was ich Ihnen sagen will, wirklich, darüber kann ich mich selber nicht täuschen. Ich muss mich einer dummen und seltsamen Schwäche vor Ihnen anklagen, die mir wirklich manche Stunde verbittert; aber lachen Sie nicht, ich bitte Sie noch einmal. Mein Plagedämon hat einen romantischen und geckenhaften Namen, er heißt „Sehnsucht in die Ferne” – nein, nein, Sprickmann, es ist wahrhaftig kein Spaß. Sie wissen, dass ich eigentlich keine Törin bin; ich habe mein wunderliches, verrücktes Unglück nicht aus Büchern und Romanen geholt, wie ein jeder glauben würde, aber niemand weiß es. Sie wissen es ganz allein, und es ist durch keine äußern Umstände in mich hinein gebracht, es hat immer in mir gelegen.

weiterlesen

Wie ich noch ganz, ganz klein war – ich war gewiss erst vier oder fünf Jahr, denn ich hatte einen Traum, worin ich sieben Jahr zu sein meinte und mir wie eine große Person vorkam, da kam es mir vor, als ging ich mit meinen Eltern, Geschwistern und zwei Bekannten spazieren, in einem Garten, der gar nicht schön war, sondern nur ein Gemüsegarten mit einer graden Allee mitten durch, in der wir immer hinauf gingen. Nachher wurde es wie ein Wald, aber die Allee mitten durch blieb, und wir gingen immer voran. Das war der ganze Traum, und doch war ich den ganzen folgenden Tag hindurch traurig und weinte, dass ich nicht in der Allee war und auch nie hinein kommen konnte. Ebenso erinnere ich mich, dass, wie meine Mutter uns eines Tages viel von ihrem Geburtsorte und den Bergen und den uns damals noch unbekannten Großeltern erzählte, ich eine solche Sehnsucht darnach fühlte, dass, wie sie einige Tage nachher zufällig bei Tische ihre Eltern nannte, ich in ein heftiges Schluchzen ausbrach, so dass ich musste fortgebracht werden; dies war auch vor meinem siebenten Jahr, denn als ich sieben Jahr alt war, lernte ich meine Großeltern kennen. Ich schreibe Ihnen diese unbedeutenden Dinge nur, um Sie zu überzeugen, dass dieser unglückselige Hang zu allen Orten, wo ich nicht bin, und allen Dingen, die ich nicht habe, durchaus in mir selbst liegt und durch keine äußeren Dinge herein gebracht ist. Auf die Weise werde ich Ihnen nicht ganz so lächerlich scheinen, mein lieber, nachsichtsvoller Freund. Ich denke, eine Narrheit, die uns der liebe Gott aufgelegt hat, ist doch immer nicht so schlimm, wie eine, die wir uns selbst zugezogen haben.

Seit einigen Jahren hat dieser Zustand aber so zugenommen, dass ich es wirklich für eine große Plage rechnen kann. Ein einziges Wort ist hinreichend, mich den ganzen Tag zu verstimmen, und leider hat meine Phantasie so viel Steckenpferde, dass eigentlich kein Tag hingeht, ohne dass eins von ihnen auf eine schmerzlich-süße Weise aufgeregt würde. Ach, mein lieber, lieber Vater, das Herz wird mir so leicht, wie ich an Sie schreibe und denke. Haben Sie Geduld und lassen Sie mich mein törichtes Herz ganz vor Ihnen aufdecken, eher wird mir nicht wohl. Entfernte Länder, große, interessante Menschen, von denen ich habe reden hören, entfernte Kunstwerke und dergleichen mehr haben alle diese traurige Gewalt über mich. Ich bin keinen Augenblick mit meinen Gedanken zu Hause, wo es mir doch so sehr wohl geht, und selbst wenn Tage lang das Gespräch auf keinen von diesen Gegenständen fällt, seh ich sie in jedem Augenblick, wo ich nicht gezwungen bin, meine Aufmerksamkeit angestrengt auf etwas andres zu richten, vor mir vorüber ziehn, und oft mit so lebhaften, an Wirklichkeit grenzenden Farben und Gestalten, dass mir für meinen armen Verstand bange wird. Ein Zeitungsartikel, ein noch so schlecht geschriebenes Buch, was von diesen Dingen handelt, ist im Stande mir die Tränen in die Augen zu treiben. Und weiß gar jemand etwas aus der Erfahrung zu erzählen, hat er diese Länder bereist, diese Kunstwerke gesehn, diese Menschen gekannt, an denen mein Verlangen hängt, und weiß er gar auf eine angenehme und begeisterte Art davon zu reden, o! mein Freund, dann ist meine Ruhe und mein Gleichgewicht immer auf längere Zeit zerstört. Ich kann dann mehrere Wochen an gar nichts anderes denken, und wenn ich allein bin, besonders des Nachts, wo ich immer einige Stunden wach bin, so kann ich weinen wie ein Kind, und dabei glühen und rasen, wie es kaum für einen unglücklich Liebenden passen würde.

Meine Lieblingsgegenden sind Spanien, Italien, China, Amerika, Afrika, dahingegen die Schweiz und Otaheite, diese Paradiese, auf mich wenig Eindruck machen. Warum? Das weiß ich nicht. Ich habe doch davon viel gelesen und viel erzählen hören, aber sie wohnen nun mal nicht so lebendig in mir. Wenn ich Ihnen nun sage, dass ich mich oft sogar nach Schauspielen sehne, die ich habe aufführen sehn, und oft nach eben denjenigen, wobei ich mich am meisten gelangweilt habe, nach Büchern, die ich früherhin gelesen, und die mir oft gar nicht gefallen haben, – so habe ich zum Beispiel in meinem ungefähr vierzehnten Jahre einen schlechten Roman gelesen, den Titel weiß ich nicht mehr, aber es kam von einem Turme darin vor, worüber ein Strom stürzt, und vorn am Titelblatt war besagter abenteuerlicher Turm in Kupfer gestochen; das Buch hatte ich längst vergessen, aber seit längerer Zeit arbeitet es sich aus meinem Gedächtnisse hervor, und nicht die Geschichte, noch etwa die Zeit, in der ich es las, sondern wirklich und ernsthaft das schäbigste verzeichnete Kupfer, worauf nichts zu sehen ist wie der Turm, wird mir zu einem wunderlichen Zauberbilde, und ich sehne mich oft recht lebhaft danach, es einmal wieder zu sehn –, wenn das nicht Tollheit ist, so gibt’s doch keine. Da ich zudem das Reisen gar nicht vertragen kann, da ich mich, wenn ich einmal eine Woche vom Hause bin, aber so ungestüm dahin zurück sehne, und da auch wirklich dort alles meinen Wünschen zuvorkömmt, sagen Sie! was soll ich von mir selbst denken? Und was soll ich anfangen, um meinen Unsinn loszuwerden? Mein Sprickmann, ich fürchtete meine eigne Weichheit, wie ich anfing, Ihnen meine Schwäche zu zeigen, und stattdessen bin ich über dem Schreiben ganz mutig geworden. Mich dünkt, heute wollte ich meinen Feind wohl bestehen, wenn er auch einen Anfall wagen sollte.

Sprickmanns Briefe hingegen erreichen nicht das Niveau von Drostes extravagantem, geistvollen Schreiben. Seine brieflichen Einschätzungen zu ihrem Werk wirken viel distanzierter und formelhafter, als man von einem wahren Lehrmeister und Mentor erwarten würde. Offenbar ist Drostes Wunsch, dichterisch wahrgenommen zu werden, aber so groß, dass sie ihm trotzdem ihre Entwürfe zusendet, so Ende Februar 1816 ihr neu entstandenes Gedicht Unruhe, das sie als Spiegel ihres Seelenzustandes bezeichnet.

Unruhe

Gedicht lesen

Lass uns hier ein wenig ruhn am Strande,

Phoibos’ Strahlen spielen auf dem Meere.

Siehst du dort der Wimpel weiße Heere?

Reis‘ge Schiffe ziehn zum fernen Lande.

Ach! wie ist‘s erhebend sich zu freuen

An des Ozeans Unendlichkeit!

Kein Gedanke mehr an Maß und Räume,

Ist, ein Ziel, gesteckt für unsre Träume;

Ihn zu wähnen dürfen wir nicht scheuen

Unermesslich wie die Ewigkeit.

Wer hat ergründet

Des Meeres Grenzen,

Wie fern die schäumende Woge es treibt?

Wer seine Tiefe,

Wenn mutlos kehret

Des Senkbleis Schwere,

Im wilden Meere

Des Ankers Rettung vergeblich bleibt.

Möchtest du nicht mit den wagenden Seglern

Kreisen auf dem unendlichen Plan?

O! ich möchte wie ein Vogel fliehen,

Mit den hellen Wimpeln möcht ich ziehen,

Weit, o weit wo noch kein Fußtritt schallte,

Keines Menschen Stimme widerhallte,

Noch kein Schiff durchschnitt die flücht‘ge Bahn.

Und noch weiter, endlos ewig neu

Mich durch fremde Schöpfungen, voll Lust

Hinzuschwingen fessellos und frei;

O! das pocht das glüht in meiner Brust.

Rastlos treibts mich um im engen Leben,

Und zu Boden drücken Raum und Zeit,

Freiheit heißt der Seele banges Streben

Und im Busen tönts Unendlichkeit!

Stille, stille, mein törichtes Herz!

Willst du denn ewig vergebens dich sehnen?

Mit der Unmöglichkeit hadernde Tränen

Ewig vergießen in fruchtlosem Schmerz?

So manche Lust kann ja die Erde geben,

So liebe Freuden jeder Augenblick.

Dort stille, Herz, dein glühend heißes Beben,

Es gibt des Holden ja so viel im Leben,

So süße Lust und, ach! so seltnes Glück!

Denn selten nur genießt der Mensch die Freuden,

Die ihn umblühn sie schwinden ungefühlt,

Sei ruhig, Herz, und lerne dich bescheiden;

Gibt Phoibos’ heller Strahl dir keine Freuden,

Der freundlich schimmernd auf der Welle spielt?

Lass uns heim vom feuchten Strande kehren,

Hier zu weilen, Freund, es tut nicht wohl,

Meine Träume drücken schwer mich nieder,

Aus der Ferne klingts wie Heimatslieder,

Und die alte Unruh’ kehret wieder.

Lass uns heim vom feuchten Strande kehren,

Wandrer auf den Wogen, fahret wohl!

Fesseln will man uns am eignen Herde!

Unsre Sehnsucht nennt man Wahn und Traum,

Und das Herz, dies kleine Klümpchen Erde,

Hat doch für die ganze Schöpfung Raum!

Das Gedicht ist durch Oppositionspaare wie Nähe/Ferne, unten/oben geprägt, die deutlich machen, dass das lyrische Ich sich in einem Raum voller Gegensätze verorten muss. Dazu gehört auch jener Grenzverlauf, den die Wasserlinie am Strand zeichnet. Dahinter ist „des Ozeans Unendlichkeit“ zu sehen, am Horizont ziehen Schiffe vorbei und Vögel fliegen „fessellos und frei“ umher. Kein Zweifel: Dahin sehnt sich das Ich; diese Vision von freier Bewegung und selbstbestimmter Handlungsmacht bringt es im Gedicht zum Ausdruck. Wohl wissend, so kann man vermuten, dass die Realität für junge Frauen völlig anders aussieht.

Gedicht und Brief bergen also ein sehr persönliches Geständnis, und so ist Droste sicher wenig erfreut, dass sich Sprickmann mit seiner Antwort über ein Jahr Zeit lässt und es dann auch noch fertigbringt, inhaltlich gar nicht auf den Text einzugehen: „Über die ‚Unruhe‘, mit der Sie mir ein so teures Geschenk gemacht haben, kann ich Ihnen in diesem Augenblick nichts sagen, weil sie schon unter meinen übrigen Heiligtümern tief im Koffer liegt. Aber das kann ich Ihnen doch von dem Eindruck, den auch dieses Gedicht von Ihnen auf mich gemacht hat, sagen, dass ich es dem Besten, was ich von Ihnen kenne, völlig gleichsetze.“

Anton Mathias Sprickmann (1749–1833),

Autor, Jurist und Historiker

Der in Münster geborene Anton Mathias Sprickmann erhält seine Schulbildung am dortigen Jesuitengymnasium (später: Paulinum), bevor er in Göttingen und Harderwijk ein Jurastudium absolviert, das er mit der Promotion abschließt. Nach seiner Zulassung als Advokat 1770 in Münster holt ihn Franz von Fürstenberg bald in die reformierte Verwaltung des Fürstbistums Münster und macht ihn zu seinem Privatsekretär. Maßgeblich beteiligt ist er an der berühmt gewordenen münsterschen Schulordnung, die 1776 von Franz von Fürstenberg veröffentlicht wird.

Der berufliche Weg ist das Notwendige, Sprickmanns Leidenschaft aber gilt in den 1770er Jahren der Literatur und dem Theater, ein Feld, auf dem er bleibende Spuren hinterlässt. Er gründet mit der ‚Literarischen Gesellschaft‘ (1773) die erste Dichtervereinigung Westfalens, veröffentlicht Gedichte und Prosastücke und verfasst zahlreiche Theaterstücke (u.a. Der neue Menschenfeind, Die natürliche Tochter, Der Schmuck), die im Krameramtshaus und ab 1775 im Komödienhaus, der neuen Bühne am Roggenmarkt, aufgeführt werden.

weiterlesen

Dafür wird der impulsiv, leidenschaftlich, ungestüm, fast maßlos agierende Gefühlsmensch Sprickmann in der literarischen Diaspora Münster aber nicht nur bewundert, sondern vielfach belächelt und mitunter verhöhnt. Da kommt ihm ein zweiter Studienaufenthalt in Göttingen 1775/76 sehr gelegen, seiner Leidenschaft ausschweifend frönen und literarische Freundschaften pflegen zu können. Zu vielen Autoren seiner Generation, darunter Bürger, Boie, Klopstock, Claudius, Wieland und auch Goethe, unterhält er gute Kontakte.

Zurück in Münster, wo er 1778 einen Lehrstuhl für deutsche Reichsgeschichte und Staats- und Lehnrecht antritt, fasst er zu seinem 30. Geburtstag den Entschluss, sich vollkommen von der Literatur abzuwenden und sich nur noch seinen beruflichen Pflichten zu widmen, auch in der berechtigten Sorge um sein seelisches Gleichgewicht. In weiteren beruflichen Stationen wird er Hofrat und Kommissar der fürstlichen Lehnskammer, Regierungsrat (Richter) am Oberappellationssenat und Tribunalrichter im Arrondissement Münster, bevor er im höheren Alter Professuren in Breslau und Berlin antritt. Sprickmann ist zweimal verheiratet und hat drei Kinder.

Seit 1811 steht Sprickmann, vermittelt durch Werner von Haxthausen, in engerer Beziehung zur Familie Droste-Hülshoff. Sehr wahrscheinlich ist die Annahme, dass der erste Kontakt über Clemens August II. von Droste-Hülshoff, Drostes Vater, stattgefunden hat. Dieser war mit Sprickmann, dem Gründer der Münsteraner Freimaurerloge, als Logenbruder befreundet und hat wohl auch Vorlesungen bei ihm gehört. Ein erstes Treffen mit der 15-jährigen Annette von Droste-Hülshoff ist für den 26. November 1812 belegt. Begünstigt durch die räumliche Nähe, kommt es für ungefähr zwei Jahre zu sporadischen Zusammenkünften in Sprickmanns Wohnung, zumeist im Beisein der Mutter.

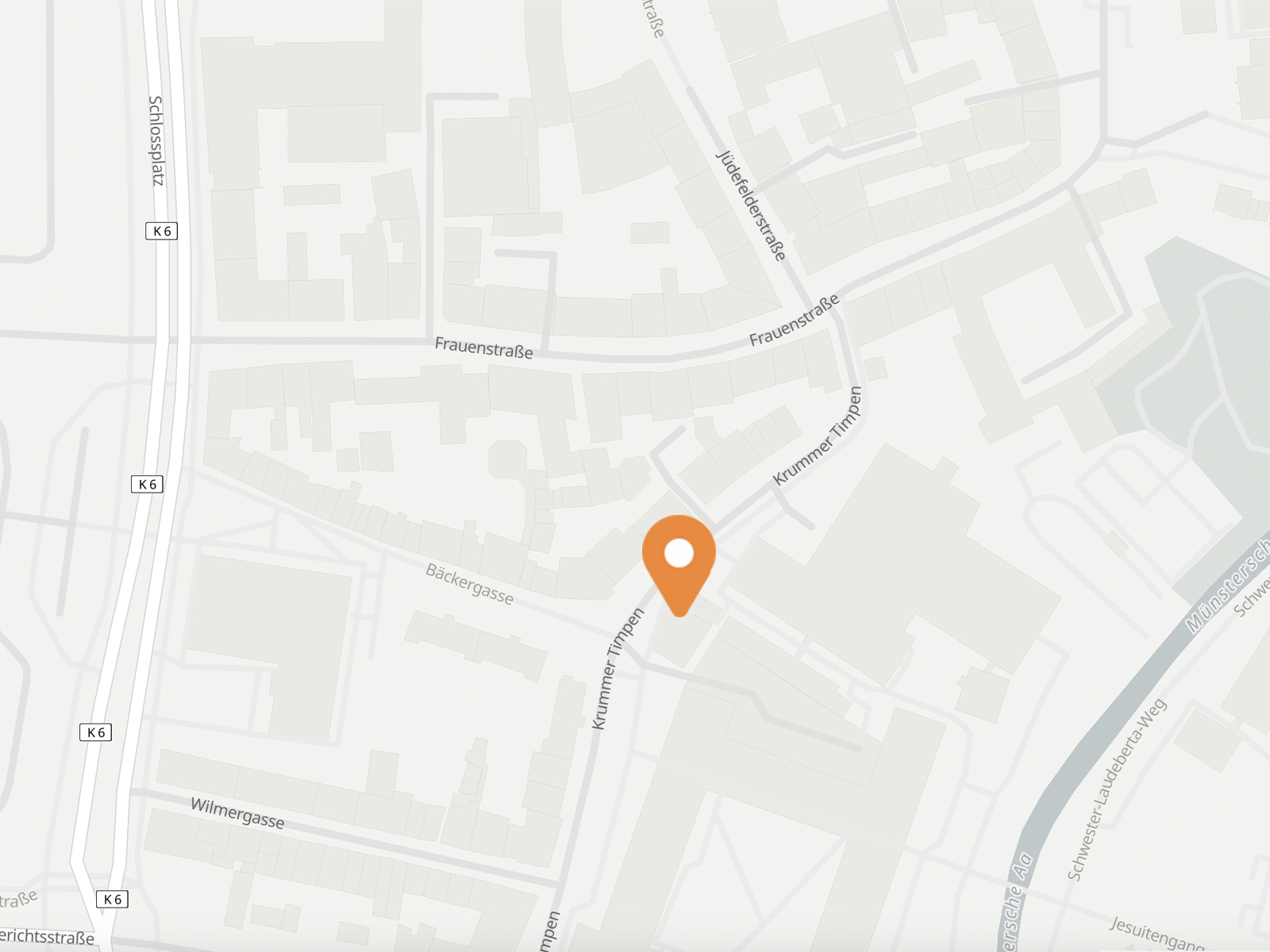

An diesem Ort

steht zur Droste-Zeit das Haus der Familie Sprickmann. Vermutlich wird das Gebäude im Zweiten Weltkrieg zerstört. Fotografien oder andere Abbildungen von dem Gebäude konnten nicht ermittelt werden. Bis 1814 hat Anton Mathias Sprickmann hier, schräg gegenüber des Gravenhorster Hofs, der Stadtresidenz der Familie Droste-Hülshoff, seinen Wohnsitz. Als er gegen Lebensende nach Münster zurückkehrt, wohnt er wahrscheinlich nicht mehr am Krummen Timpen, sondern bei seinem Sohn, dem Juristen Christoph Bernhard Sprickmann Kerkerinck in der Martinistraße.

Seit 1973 ist die Münsteraner Universitätsbibliothek am Krummen Timpen ansässig. So befindet sich heute auf dem Grundstück ein Teil der Universitäts- und Landesbibliothek Münster, deren 2009 abgeschlossene Erweiterung dem Gebäude seine heutige Form gibt.

Stationen in der Nähe

Quellen

Quellen fortlaufend nach Erwähnung im Text

„zweite Sappho“: Aussage Werner von Haxthausens; übermittelt in einem Brief Ferdinandine von Haxthausens an Therese von Droste Hülshoff (HKA II, 559).

„O mein Sprickmann“: Brief an Anton Mathias Sprickmann vom 8. Februar 1819 (HKA VIII, 26-28).

Gedicht „Unruhe“: Brief an Anton Mathias Sprickmann von Ende Februar 1816 (HKA VIII, 11-13).

„Über die ‚Unruhe‘, mit der Sie mir ein so teures Geschenk gemacht haben“: Brief Anton Mathias Sprickmanns an Annette von Droste-Hülshoff vom 2. April 1817 (HKA XI, 6).

Zur Vertiefung

Bell, Erpho (Hg.): „Dank Gott und Fürstenberg, dass sie mich auf den Weg brachten“. Anton Matthias Sprickmann (1749-1833) – Ausstellung zum 250. Geburtstag in der Universitäts- und Landesbibliothek Münster vom 5. November bis zum 23. Dezember 1999. Münster: Ardey 1999.

Gödden, Walter / Grywatsch, Jochen (Hg.): Lesebuch Anton Mathias Sprickmann. Bielefeld: Aisthesis 2011.

Grywatsch, Jochen: Anton Mathias Sprickmann. In: Annette von Droste-Hülshoff. Handbuch. Hg. von Cornelia Blasberg und Jochen Grywatsch. Berlin/Boston; De Gruyter 2018, S. 26-29.