KRUMMER TIMPEN 57:

Stadthaus der Familie Droste-Hülshoff

KRUMMER TIMPEN 57:

Stadthaus der Familie

Droste-Hülshoff

Leben in städtisch-bürgerlicher Umgebung

Den Gravenhorster Hof, der hier bis zu seiner Zerstörung im Zweiten Weltkrieg stand, nutzt die Familie Droste-Hülshoff von 1782 bis 1818 als Stadthaus. Annette von Droste-Hülshoff verbringt hier während zahlreicher Stadtbesuche mit Eltern und Geschwistern Teile ihrer Kindheit und Jugend.

Adel zwischen Stadt und Land

Für den Adel ist es zu dieser Zeit nicht ungewöhnlich, mehrere Häuser zu besitzen, zwischen denen man bei Bedarf wechseln kann. Hauptwohnsitz der Familie Droste-Hülshoff ist seit Anfang des 15. Jahrhunderts die Burg Hülshoff zwischen Münster und Havixbeck. Zusätzlich dienen große Stadthöfe als Ausgangspunkt für gesellige Unternehmungen. In Münster unterhält die Familie Droste-Hülshoff den Gravenhorster Hof am Krummen Timpen als Stadthaus.

Die repräsentative Macht der münsterländischen Adelsfamilien gründet primär auf ihren eindrucksvollen Landgütern. Bis ins 19. Jahrhundert hinein spielt aber auch gezielte Kommunikationspolitik eine entscheidende Rolle – die Bühne dazu bieten Geselligkeiten auf dem Land und in der Stadt. Burg Hülshoff ist in diesen Jahren ein Drehkreuz für fast tägliche Besuche der großen Verwandtschaft, und ähnlich ist es im Gravenhorster Hof, wo man sich trifft, um sich auszutauschen oder Theateraufführungen, Konzerte, Empfänge hochgestellter Persönlichkeiten, Adelsbälle o.ä. in Münster zu besuchen. In der Stadt wird man gesehen: Die Adelskreise bestätigen einander Rang und Legitimität, man festigt das (gefährdete) gesellschaftliche Ansehen, und die Bürgerlichen zollen (vorerst) gebührende Achtung. Auch Politik spielt eine Rolle. Zur Zeit der Fürstbischöfe ist das Domkapitel ein wichtiger Stützpunkt der Adelspolitik, unter französischer und ab 1813 preußischer Besatzung richten sich die Interessen des Adels auf Entwicklungen in Wirtschaft, Verwaltung und Militärwesen. Denn die Epoche, vom Erbe der Französischen Revolution geprägt, wird zunehmend adelsfeindlich, und man muss allein aller wichtigen Informationen wegen so oft wie möglich in der Stadtöffentlichkeit präsent sein.

weiterlesen

Für die Hülshoff-Kinder ist das Stadthaus beliebter Aufenthaltsort. Im Zuge ihres Erwachsenwerdens wird es zur wichtigen Bastion, um Zugang zu der sich immer stärker durchsetzenden bürgerlichen, auf Bildung basierenden Kultur zu erhalten. Nur zehn Fußminuten vom Gravenhorster Hof entfernt liegt das münstersche Komödienhaus, und schräg gegenüber befindet sich das Wohnhaus des Schriftstellers und Historikers Anton Mathias Sprickmann.

Schon seit 1677 unterhält die Familie Droste-Hülshoff einen Stadthof am Alten Steinweg 5. Bereits seit der Frühen Neuzeit intensivieren die traditionell auf ihren ererbten Landgütern beheimateten Adelsgeschlechter ihre Beziehungen zu städtischen Zentren, in denen sich im Zuge von Institutionalisierung und Verdichtung wichtige Ordnungs- und Machtstrukturen wie Landtage, Verwaltung und Militär bündeln. 1782 erwirbt Heinrich Johann von Droste-Hülshoff, Gouverneur der Garnison Münster und Drostes Großonkel, dann auch den Gravenhorster Hof, der seit 1779 an Drostes Großvater Clemens-August I. vermietet ist. Er ist also auch Lebensort von Drostes Vater und dessen Brüdern. Dass die Familie Droste-Hülshoff Ende des 18. Jahrhunderts sogar für längere Zeit ausschließlich im Stadthaus wohnt, liegt daran, dass Burg Hülshoff zwischen 1789 und 1796 grundlegend umgebaut wird (und dabei die heutige Gestalt bekommt). Jenny, das erste Kind von Clemens-August II. und Therese von Droste-Hülshoff, wird 1795 in der Stadt geboren und in der damaligen Kirche St. Jacobi auf dem Gelände des heutigen Domplatzes getauft. Nach dem Tod des Onkels wechselt das Stadthaus in den Besitz von Drostes Vater, der ihn intensiv nutzt, obwohl der Hauptwohnsitz 1796 wieder nach Hülshoff zurückverlegt wird. Für Annette Droste sind zwischen 1803 und 1818, als das Haus verkauft wird, etwa einhundert ein- bis mehrtägige Stadtaufenthalte belegt; denkbar sind jedoch deutlich mehr.

Die Familie Droste-Hülshoff

Zur Zeit der Aufenthalte im Gravenhorster Hof besteht Drostes engere Familie aus dem Vater Clemens-August II. von Droste-Hülshoff (1760–1826) und der Mutter Therese, geb. von Haxthausen (1772–1853). Hinzu kommen die Geschwister Werner-Constantin (1798–1867), Ferdinand (1800–1829) und Maria Anna, genannt Jenny (1795–1859), mit der Droste ein besonders herzliches und vertrautes Verhältnis verbindet.

Ihren Kindern gegenüber verzichten die Eltern offenbar auf strenge Etikette und pflegen einen sehr liebevollen Umgang. Während der Vater als gutherzig, sanft und fürsorglich gilt, wird die Mutter als streng, temperamentvoll und durchsetzungsfähig geschildert. Haushaltsführung und Kindererziehung übernimmt sie „mit Nüchternheit, praktischem Denken und großem Ehrgeiz“. Die „durch Gehorsam und sorgfältige Religionsunterweisung“ geprägte Erziehung ist jedoch nicht „von rigiden Gehorsamszwängen bestimmt, sie muss sogar, für die damalige Zeit, als modern angesehen werden“. Clemens von Droste-Hülshoff verfügt über wissenschaftliche Kenntnisse und gibt diese auch an die Kinder weiter, hat ausgeprägte botanische und ornithologische Interessen und beschäftigt sich mit historischer und volkskundlicher Literatur. Aussehen, Charakter und Interessen der Eltern stehen Pate für die Figurenportraits des Gutsherrn (ein „große[r], stattliche[r] Mann“) und seiner Frau (als „kluge, rasche, tüchtige Hausregentin“, die ebenso „stattlich“, wie „vornehm“ und „heftig“ ist und sich „mit ihrer südlichen Färbung, dunkeln Haaren, dunkeln Augen ausnimmt wie eine Burgundertraube, die in einen Pfirsichkorb geraten ist“) in Drostes Roman Bei uns zu Lande auf dem Lande.

An diesem Ort

befindet sich heute das Internationale Centrum für Begabungsforschung der Universität Münster.

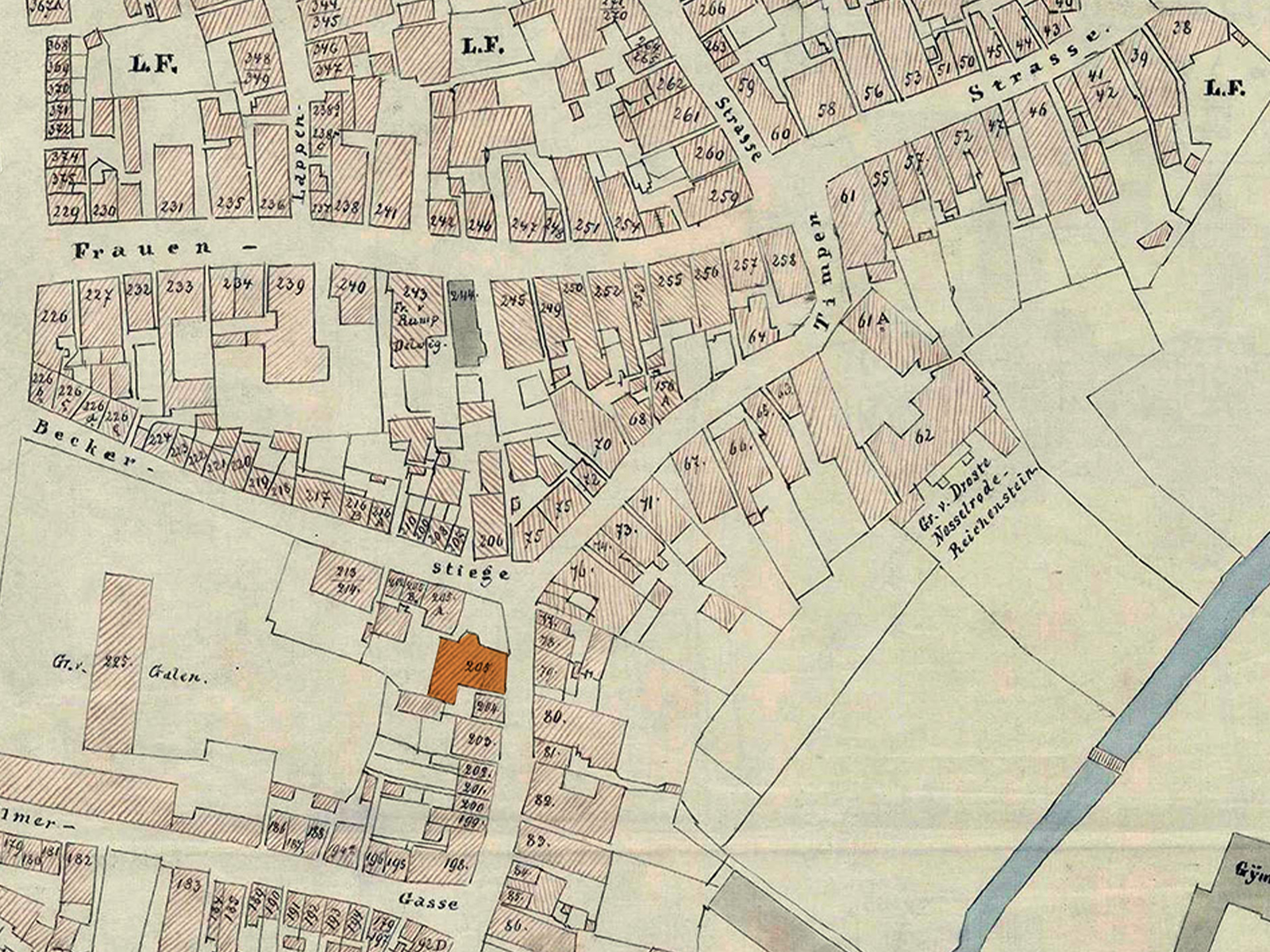

Bis zu seiner Zerstörung im Zweiten Weltkrieg steht an der Ecke Krummer Timpen/Bäckergasse der Gravenhorster Hof, die ehemalige Stadtresidenz der Zisterzienserinnenabtei Kloster Gravenhorst in Hörstel. Den verputzten Backsteinbau erwirbt die Familie Droste-Hülshoff 1782 und nutzt ihn bis 1818 als Stadthaus.

weiterlesen

Erbaut wird der Hof 1587 von Dietrich Stryck und seiner Frau Ida von der Recke zu Camen. Im Gegensatz zum Gebäude ist deren datierter Wappenstein erhalten geblieben. Der stark verwitterte Sandstein wird auf Geheiß des Landeskonservators nach dem Krieg in einer Gartenmauer rechts vom Gebäude auf dem Privatgrundstück eingelassen.

Seit seiner Errichtung befindet sich das Gebäude in wechselndem Eigentum verschiedener bürgerlicher und adeliger Familien. Für das Jahr 1630 ist der Verkauf des Hofes, inklusive zweier einfacher Wohngebäude, Stallungen und einer Wiese, durch Franz von Aschenberg zu Geist und Venne an das Kloster Gravenhorst als Stadtresidenz dokumentiert. Seitdem ist das Anwesen mit der Bezeichnung ‚Gravenhorster Hof‘ verbunden.

Während des westfälischen Friedenskongresses zum Ende des 30-jährigen Krieges residiert hier der spanische Gesandte für Burgund Antoine Brun, der 1648 die Regina Pacis stiftet, die die Zeit überdauert hat und heute in einem Glaskasten an der Hauswand ausgestellt ist.

1771 verkauft das Kloster den Stadthof weiter, den 1782 der Garnisonsgouverneur Heinrich Johann Droste-Hülshoff erwirbt und in seinem Testament als „v. Drostesches Familienhaus“ festsetzt. Aufgrund finanzieller Engpässe wird der Hof 1818 wieder verkauft. Im Wechselspiel der folgenden Eigentümer gehört er von 1844 bis 1847 dem Buchhändler Conrad Theissing, dessen Leihbibliothek die Familie Droste-Hülshoff regelmäßig nutzt.

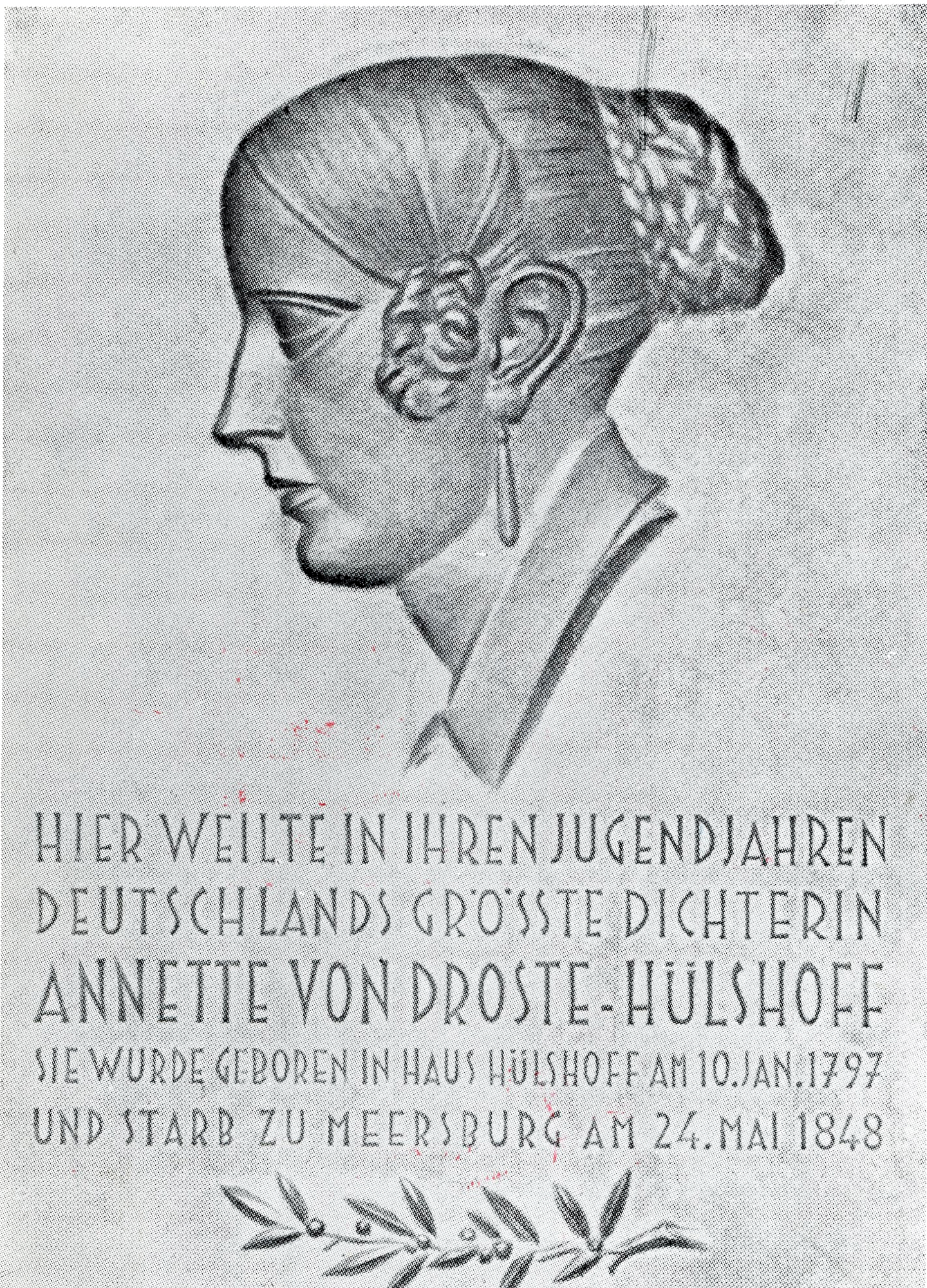

1928 stiftet die damals neugegründete Droste-Gesellschaft eine Gedenktafel für den ehemaligen Wohnort der jungen Dichterin, gestaltet von dem Bildhauer Albert Mazotti. Sie ist heute in der historischen Küche von Haus Rüschhaus zu sehen. Folgender Artikel erscheint anlässlich der öffentlichen Präsentation der Gedenkplakette zum 80. Todestages der Dichterin.

Eine Droste-Ehrung. Enthüllung einer Gedenktafel am vormals Droste-Hülshoffschen Hofe im Krummen Timpen. In: Münsterischer Anzeiger vom 24. Mai 1928

Am heutigen Mittag fand auf Veranlassung der neugegründeten Droste-Gesellschaft, die am 10. Juni zum ersten Male mit einer Droste-Gedächtnisfeier vor die Öffentlichkeit treten wird, die Enthüllung einer Droste-Gedenktafel am alten Gravenhorster und späteren Droste-Hülshoffschen Hofe, Krummer Timpen 59, der heute von Galensches Besitztum ist, statt. Hier in ihrem Vaterhause, verlebte Annette ihre Jugendjahre und hier entstanden auch die ersten kindlichen Versuche ihres Dichtens.

weiterlesen

Zu der Feier der Enthüllung dieser Gedenktafel hatte sich eine größere Anzahl erlesener Gäste und Freunde der Dichtung der großen Tochter der Roten Erde eingefunden. Wie es sich ziemte, wurde die Feier mit dem Vortrag eines Gedichtes von Annette von Droste-Hülshoff eingeleitet. Hierauf ergriff Landesrat Kraß für die Droste-Gesellschaft das Wort zu folgender Weiherede. Der Redner führte unter anderem aus:

Westfälische Männer und Frauen!

Getragen von hoher, edler Begeisterung für Deutschlands größte Dichterin Annette von Droste-Hülshoff sind heute am 24. Mai 1928 ihre münsterischen Getreuen zusammengetreten im Verein mit Mitgliedern der Familie Droste-Hülshoff, mit der Stadt Münster, mit Freunden und Verehrern Drostescher Dichtkunst, um in feierlicher Stunde des 80. Todestages Annettens zu gedenken. Unerkannt in seiner Größe ging ein leuchtender Stern am 24. Mai 1848 unter, heute glänzt er hell und strahlend auf, sein Licht wächst und nimmermehr kann es verlöschen in deutschen Landen. Ihr Geist ist lebendig geblieben im alten Münster und im weiten Münsterlande. Nun weilen wir frohbewegt vor dem ehrwürdigen Gravenhorster Hofe, lassen die Blicke schweifen zum hohen Turme, der mit dem Bilde der Friedenskönigin geziert, still hineinragt aus grauen Tagen des 16. Jahrhunderts in die Hast und das Drängen unseres modernen Zeitgeistes, der wohl Gebilde der Technik, Riesenleistungen menschlicher Tatkraft aber eine große Dichtkunst mehr zu schätzen vermag.“ Nach einem Worte des Dankes an alle, die zum Zustandekommen dieser Droste-Ehrung beigetragen haben, schloss Landesrat Kraß mit den Worten: „Möge der Geist Annettens in diesen Taten weiterleben zum ewigen rühmenden Gedächtnisse! Nun falle die Hülle von der Gedenktafel. Was tieferes und schöneres könnte ich dir verklärten, edlen deutschen Frau heute von dieser Stätte aus zurufen als die Worte:

„Der ist in tiefster Seele treu,

Der die Heimat so liebt, wie Du.“

Die Anwesenden ehrten das Andenken der Dichterin während der Enthüllung der Gedenktafel durch Entblößung der Häupter.

Freiherr Werner Droste-Hülshoff zu Hülshoff sprach im Namen der Familie Worte des Dankes. Dann übernahm Oberbürgermeister Dr. Dr. h.c. Sperlich die Gedenktafel in den Schutz der Stadt Münster.

Die Gedenktafel, die wir unseren Lesern im Bilde zeigen, ist ein feinsinniges Werk des Münsteraner Bildhauers Albert Mazotti. Schlichtheit und Würde verbinden sich in ihm zu künstlerischer Wirkung. So gerecht sie dem Andenken der großen Tochter Münsters und ihrer Vaterstadt zugleich zur Ehre.

Die Annette von Droste-Gesellschaft legte vormittags am Denkmal der Dichterin in den Anlagen der Kreuzschanze einen Lorbeerkranz mit einer Schleife in den westfälischen Farben nieder. Die von ihr veranstaltete oben erwähnte Gedächtnisfeier findet am Sonntag, den 10. Juni, 6 Uhr nachmittags im Rathaussaal der Stadt Münster statt.

Das Gebäude, das in seiner Geschichte nie lange denselben Besitzer hat, wird im Zweiten Weltkrieg vollständig zerstört. Nur der Wappenstein und die Hausmadonna sind davon noch vor Ort erhalten.

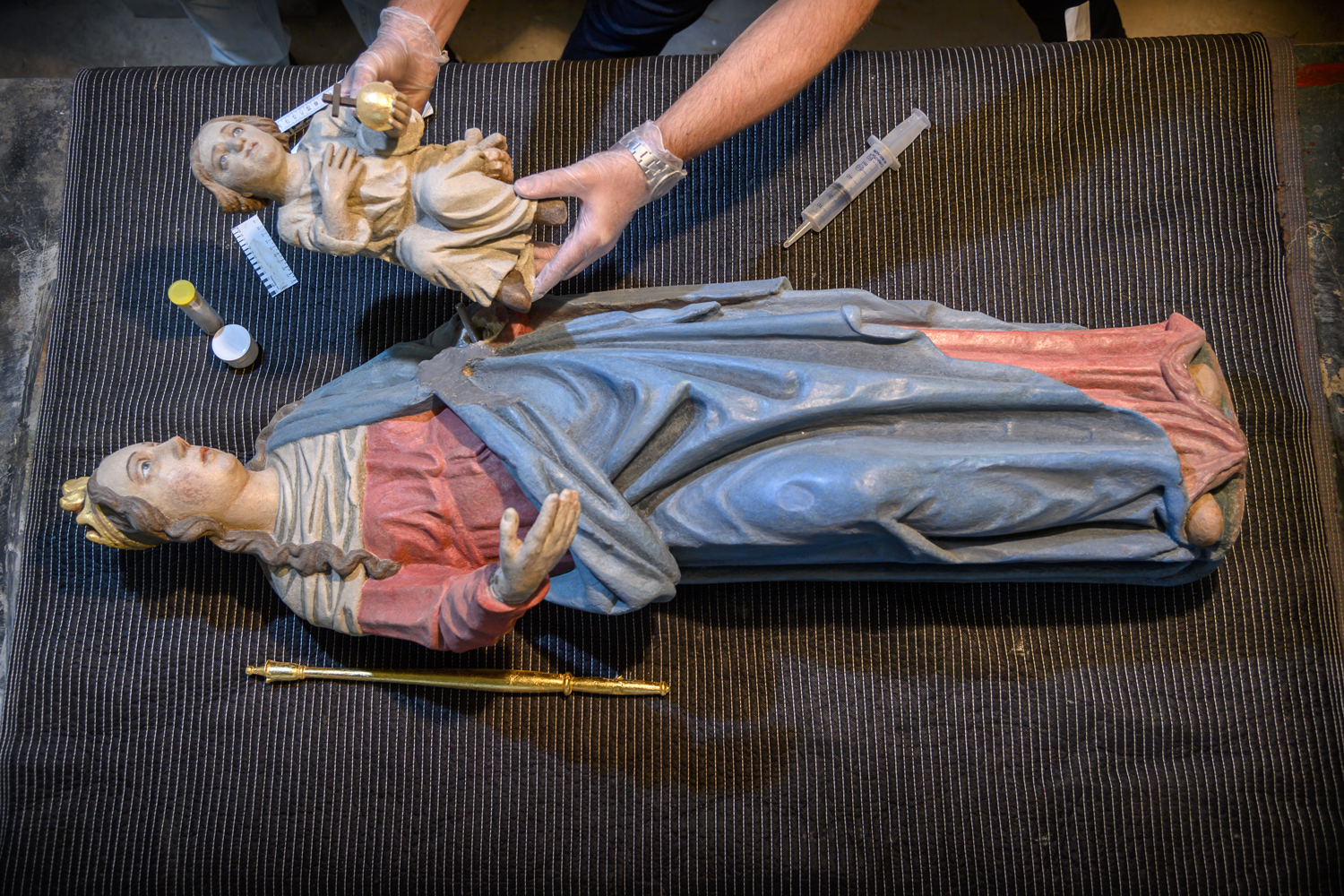

Einst gespendet anlässlich des Westfälischen Friedens, übersteht die Hausmadonna als „Königin des Friedens“ (lat. Regina Pacis) selbst den Zweiten Weltkrieg. 2024 wird die Holzskulptur nach Restaurierungsarbeiten wieder in den Glaskasten am Krummen Timpen eingesetzt.

Nach professioneller Einschätzung ist sie Heinrich Meiering, einem der herausragenden Bildhauer des 17. Jahrhunderts, zuzuordnen, dessen sakralen Kunstwerke sich großer Anerkennung erfreuen. In Venedig, dem Zentrum barocker Steinmetzkunst, schafft der Bildhauer mit westfälischen Wurzeln zahlreiche marmorne Heiligenstatuen und Altäre. Besonders faszinierend für die Madonna ist, dass ihre Originalbemalung sich weitgehend erhalten hat. Während die 1,20 Meter hohe Skulptur aus Baumberger Sandstein besteht, ist das Jesuskind aus Holz gefertigt, was annehmen lässt, dass es im Laufe der Zeit ersetzt wurde. Gänzlich verloren sind hingegen der ursprüngliche Sockel samt Inschrift und der prägnante Strahlenkranz. Dennoch: Im kriegszerstörten Stadtbild Münsters präsentiert sich die Madonna dem Betrachter heute noch genauso, wie sie auch Droste wahrgenommen hat.

Über die Geschichte der Madonnenfigur wird Droste sicher gute Kenntnisse gehabt und sie deswegen genau in Augenschein genommen haben.

Frisch restauriert: Die Regina Pacis

Frisch restauriert:

Die Regina Pacis

Stationen in der Nähe

Quellen

Quellen fortlaufend nach Erwähnung im Text

„mit Nüchternheit, praktischem Denken und großem Ehrgeiz“, „durch Gehorsam und sorgfältige Religionsunterweisung“, „von rigiden Gehorsamszwängen bestimmt“: HKA VIII, 384.

„große[r], stattliche[r] Mann“, „kluge, rasche, tüchtige Hausregentin“: In: Bei uns zu Lande auf dem Lande (HKA V, 137f., 144).

Eine Droste-Ehrung, in: Münsterischer Anzeiger Nr. 573 vom 24. Mai 1928 (Abendausgabe).

Zur Vertiefung

Kalitschke, Martin: Madonna hat ihre Vitrine verlassen. Kunstwerk wird saniert. In: Münsterischer Anzeiger Nr. 197 vom 24. August 2024.

Reif, Heinz: Westfälischer Adel 1770–1860. Vom Herrschaftsstand zur regionalen Elite. Göttingen: Vandenhoeck & Rupprecht 1979.

Weidner, Marcus: Landadel in Münster 1600–1760. Stadtverfassung, Standesbehauptung und Fürstenhof. Münster: Aschendorff 2000 (= Quellen und Forschungen zur Geschichte der Stadt Münster. N.F. 18,1).