ALTER STEINWEG 5:

Wohnsitz Maximilian von Droste-Hülshoff

Musikalische Fingerübungen

Nur wenige kennen Annette von Droste-Hülshoff als Komponistin, obwohl sie viele Lieder und sogar Opern geschrieben hat. Ihr musikalisches Talent liegt in der Familie, und ihr Onkel Maximilian von Droste-Hülshoff, der hier am Alten Steinweg wohnt, ist ihr musikalisches Vorbild.

Musizieren und Komponieren

Eine musikalische Ausbildung gehört vor allem für weibliche Mitglieder des westfälischen Adels zur Standesetikette. Gemeinsames Musizieren ist ebenso fester Bestandteil des Abendprogramms auf Burg Hülshoff wie das Zuhören, wenn jemand vorliest oder zur Klavierbegleitung singt. Annette von Droste toppt das noch mit eigenen Kompositionen.

Jenny und Annette erhalten ab 1809 Klavierunterricht beim Organisten des Hohenholter Damenstifts, Joseph Wilhelm Ketteler; beide Töchter haben außerdem schöne Singstimmen. Der Bruder Werner spielt Flöte und Gitarre, was seine Schwester Annette ironisch kommentiert: „Werner vernachlässigt das Flötenspiel jetzt sehr, sondern spielt stattdessen den ganzen Tag die schmelzendsten Lieder zur Gitarre, wobei er ein Gesicht macht, wie ein arkadischer Schäfer, es ist zum totlachen“. Drostes Vater wird als Meister der Violine gelobt, und wenn sein virtuos Klavier spielender Bruder Maximilian zu Besuch ist, ist Schloss Hülshoff voller Klänge.

Drostes Musikunterricht ist nicht systematisch; schließlich soll das Musizieren der Unterhaltung dienen. In der Tat kann bereits die Zwölfjährige ihre Geschwister am Klavier begleiten; später vertritt sie gelegentlich den Organisten an der Roxeler Kirchenorgel. Auch geht die Familie gerne ins Komödienhaus am Roggenmarkt, um dort z.B. Mozarts Don Giovanni, Haydns Schöpfung und Webers Freischütz zu lauschen, der Droste besonders gut gefällt.

weiterlesen

Ebenso werden Konzerte besucht, nicht zuletzt Darbietungen der gefeierten Musiker- und Komponistenbrüder Andreas und Bernhard Romberg. Einen spektakulären Höhepunkt stellt die Aufführung des Te Deums von Maximilian von Droste-Hülshoff am 18. Oktober 1815 im Münsteraner Dom dar. Ihre schöne Gesangsstimme stellt Annette von Droste 1820 auch öffentlich vor, als sie zusammen mit einer Madame Fennewitz im Rathaus in Höxter ein „sehr beklatschtes“ Konzert singt, bei dem sie zudem die Klavierbegleitung übernimmt. In jungen Jahren verwendet sie viel Ehrgeiz auf das Musikalische, nimmt zum Beispiel, als sie von Oktober 1825 bis April 1826 ihre Verwandten in Köln und Bonn besucht, Gesangsstunden bei der italienischen Sängerin Nina Correga.

Einfluss des Onkels Maximilian von Droste-Hülshoff

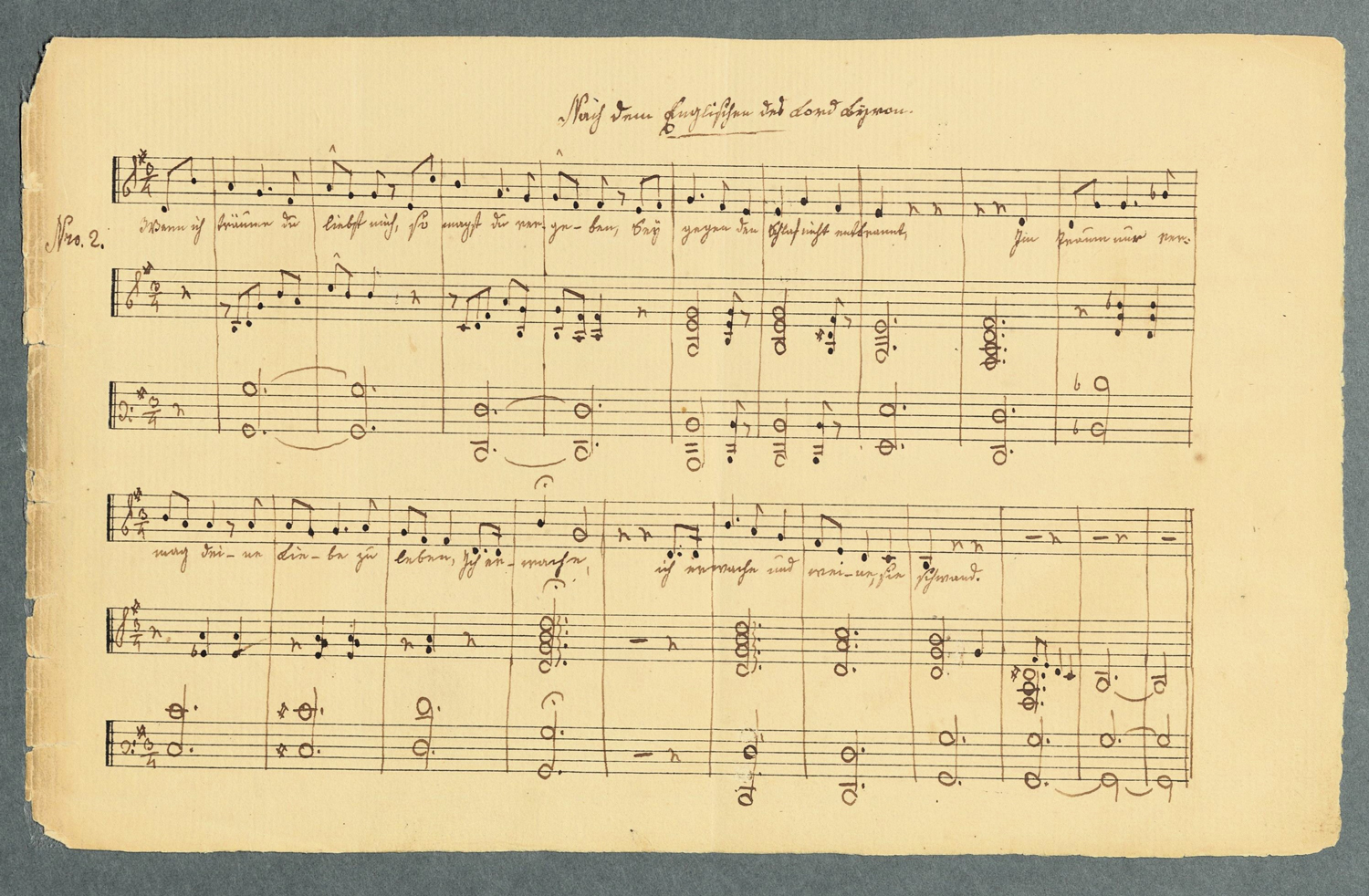

Als einzige der Geschwister interessiert sich Annette von Droste auch für Musiktheorie und Kompositionslehre. Wichtiger und inspirierender Lehrmeister dabei ist Onkel Maximilian, der wöchentlich auf Hülshoff zu Besuch ist. 1813 notiert Schwester Jenny in ihrem Tagebuch, dass der Onkel seiner begabten Nichte eigene Opernkompositionen vorspielt. Später schenkt er ihr das von ihm verfasste und eigens für sie abgeschriebene Generalbassbuch. Diese Erklärung über den General-Baß und die Tonsetzkunst überhaupt – in der Kürze Zusammengefaßt – von Max von Droste-Hülshoff 1821 bildet die musiktheoretische Basis für Drostes eigene Kompositionen, auch wenn sie über andere Standardwerke aus der Hausbibliothek schon mit dem Thema vertraut ist.

Aus dem Brief an Dorothea von Wolff-Metternich vom 22. September 1821

Ich habe jetzt sehr wenig Zeit, denn Onkel Max hat mir ein selbst verfasstes Werk über den Generalbass geschenkt – eine Abschrift, denn es ist nicht im Druck. Was folgt daraus? Dass ich aus Dankbarkeit das ganze Werk von Anfang bis Ende durchstudiere und auswendig lerne! Ich kann nicht sagen, dass ich es ungern täte oder dass es mir schwerfiele, da ich schon manche andere Werke über den Generalbass kenne, aber ich muss fast meine ganze Zeit daran setzen.

Außerdem wird jetzt hier im Hause fleißig gearbeitet. Jenny spielt und singt mit großem Eifer, da sie glaubt, in ihrer Abwesenheit manches verlernt zu haben. Tony und Elise malen den ganzen Tag auf Samt – Tony weiße und gelbe Narzissen und Elise ein Rosenbouquet. Wir sehen uns fast den ganzen Tag nicht, so sehr sind wir sämtlich beschäftigt.

Eigenkompositionen und Bearbeitungen

Drostes ehrgeizige vier Opernpläne bleiben allesamt Fragment. Anders steht es um die etwa siebzig Lieder, zumeist für Solostimme mit Klavierbegleitung, die sie zeit ihres Lebens komponiert. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um volksliedhafte Strophenlieder für den Hausgebrauch. Mit ihrem kompositorischen Schaffen erreicht Droste allerdings nicht das Niveau ihres schriftstellerischen Werkes. Als Liedtexte dienen ihr Gedichte zeitgenössischer Autoren, aber in drei Fällen vertont sie auch eigene Gedichte bzw. verfasst sie speziell für die Vertonung: Der Venuswagen, Am Gründonnerstage und Der weiße Aar.

Der weiße Aar

Live-Aufnahme aus dem Festsaal von Haus Stapel: Heike Hallaschka, Sopran und Clemens Rave, Klavier (Knakeflügel von 1873)

Gedicht lesen

Am grünen Hag, auf fettem Wiesengras,

Ein Stier behaglich widerkäut den Fraß,

Auf dürrem Ast ein Adler saß,

Ein kranker Aar, mit gebrochnen Schwingen.

Steig’ auf mein Vogel, in die blaue Luft,

Ich seh’ dir zu, aus meinem Kräuterduft, –

Weh! weh! umsonst die Sonne ruft

Den wunden Aar mit gebrochnen Schwingen.

O! Vogel warst so stolz und freventlich,

Und keine Fessel wolltest ewiglich, –

Weh! weh! zu Viele über mich!

Und Aare all, brachen mir die Schwingen.

So flattre in dein Nest, vom Aste fort,

Dein Ächzen schier mir meine Kräuter dorrt,

Weh! weh! kein Nest hab’ ich hinfort!

Verscheuchter Aar, mit gebrochnen Schwingen.

O Vogel! wärst du eine Henne doch!

Dein Nestchen hättest du im Ofenloch –

Weh! weh! viel lieber ein Adler noch!

Viel lieber ein Aar mit gebrochnen Schwingen!

Der weiße Aar

Live-Aufnahme aus dem Festsaal von Haus Stapel: Heike Hallaschka, Sopran und Clemens Rave, Klavier (Knakeflügel von 1873)

Gedicht lesen

Am grünen Hag, auf fettem Wiesengras,

Ein Stier behaglich widerkäut den Fraß,

Auf dürrem Ast ein Adler saß,

Ein kranker Aar, mit gebrochnen Schwingen.

Steig’ auf mein Vogel, in die blaue Luft,

Ich seh’ dir zu, aus meinem Kräuterduft, –

Weh! weh! umsonst die Sonne ruft

Den wunden Aar mit gebrochnen Schwingen.

O! Vogel warst so stolz und freventlich,

Und keine Fessel wolltest ewiglich, –

Weh! weh! zu Viele über mich!

Und Aare all, brachen mir die Schwingen.

So flattre in dein Nest, vom Aste fort,

Dein Ächzen schier mir meine Kräuter dorrt,

Weh! weh! kein Nest hab’ ich hinfort!

Verscheuchter Aar, mit gebrochnen Schwingen.

O Vogel! wärst du eine Henne doch!

Dein Nestchen hättest du im Ofenloch –

Weh! weh! viel lieber ein Adler noch!

Viel lieber ein Aar mit gebrochnen Schwingen!

Mitunter stehen Drostes Bemühungen auch im Kontext der Interessen und Aktivitäten anderer. 1836 beschäftigt sie sich mit dem Lochamer-Liederbuch, einer mittelalterlichen Liedersammlung, deren Melodien sie nach dem Geschmack ihrer Zeit umarbeitet, um sie ihrem Schwager Joseph von Laßberg zum Namenstag zu schenken. Und 1842 beteiligt sie sich an der Volksliedsammlung Ludwig Uhlands, indem sie 38 meist hochdeutsche Volkslieder aufschreibt und teilweise vorträgt.

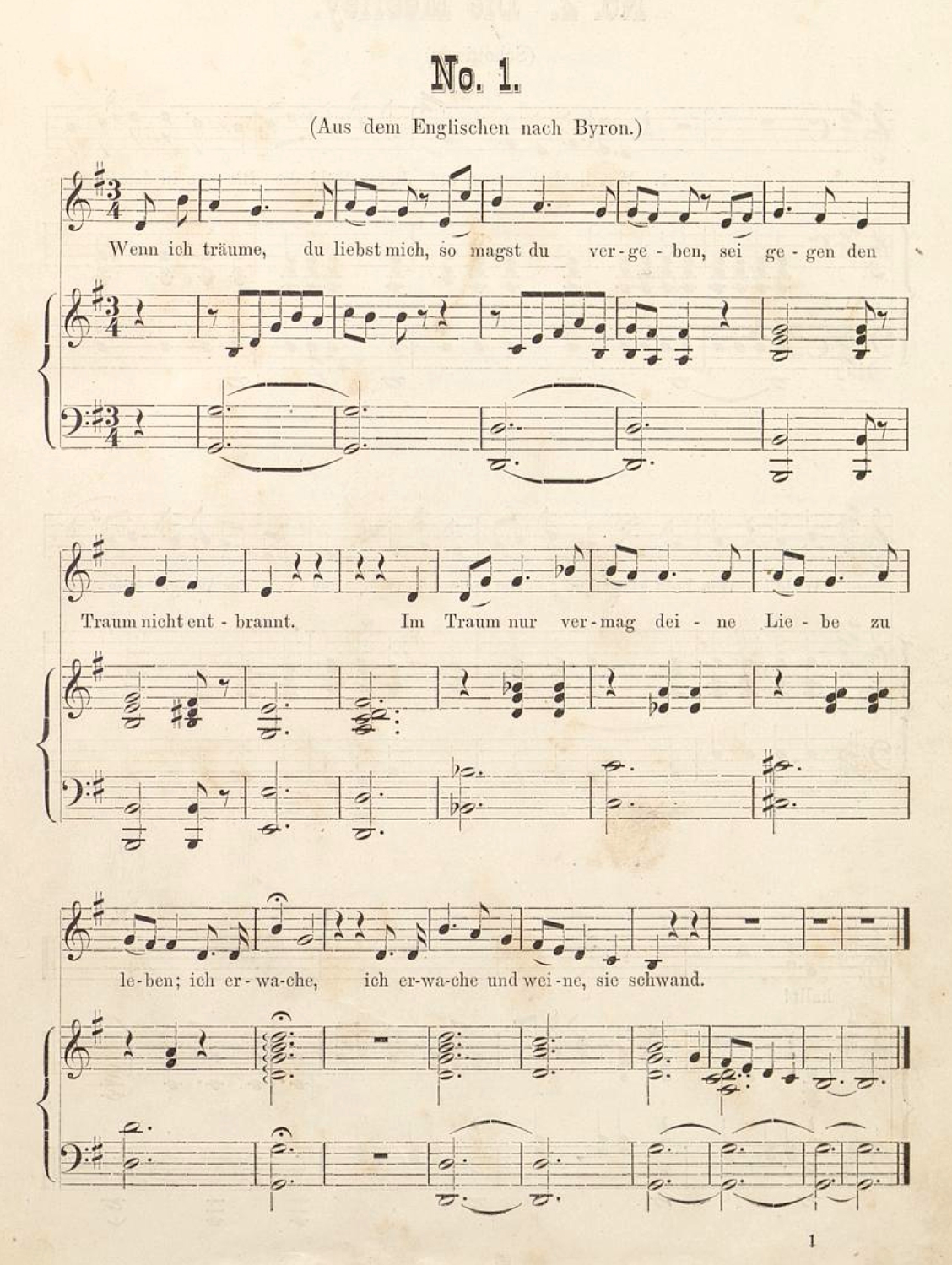

Auf eigene Initiative vertont sie meist das, was sie gerade liest – etwa Texte von Goethe, Brentano oder ins Deutsche übertragene Gedichte wie Wenn ich träume, du liebst mich des britischen Dichters Lord Byron, dessen Motive und Sujets Droste vielfach beschäftigen und inspirieren.

Wenn ich träume, du liebst mich

Live-Aufnahme aus dem Festsaal von Haus Stapel: Heike Hallaschka, Sopran und Clemens Rave, Klavier (Knakeflügel von 1873)

weiterlesen

Drostes Kompositionen zeugen durchaus von Empfindsamkeit und emotionaler Tiefe, bleiben jedoch weitgehend auf den häuslichen Rahmen beschränkt. Ihre Lieder sind zumeist Strophenlieder, deren Klavierbegleitungen – mit wenigen Ausnahmen – hinter den Ausdrucksmöglichkeiten des Instruments zurückbleiben. In ihren Opernfragmenten hingegen wird eine deutlich gesteigerte musikalische Ambition erkennbar, auch wenn sie in ihrer Virtuosität nicht an bekannte Zeitgenossen wie Schubert, die Mendelssohn-Geschwister oder Robert und Clara Schumann heranreicht. Dennoch finden einige dieser Größen Interesse an der in ihrer Zeit weniger beachteten Dichterin; so setzt zum Beispiel der berühmte Komponist Robert Schumann den Hirtenknaben-Gesang aus ihrem Gedicht Das Hirtenfeuer als Kanon für Sopran und Tenor um:

R. Schumann: 4 Gesänge, Op. 59 - Hirtenknaben-Gesang (Anh.)

Aufnahme: „Robert Schumann: An die Sterne“ mit dem Orpheus Vokalensemble (CV 83.327/00) © Carus-Verlag

Gedicht lesen

„Helo, heloe!

Heloe, loe!

Komm du auf uns’re Haide,

Wo ich meine Schäflein weide,

Komm, o komm in unser Bruch,

Da gibt’s der Blümelein genug, –

Helo, heloe!“

„Helo, heloe!

Ich sitze auf dem Walle,

Meine Schäflein schlafen alle,

Komm, o komm in unsern Kamp,

Da wächst das Gras wie Brahm so lang! –

Helo, heloe!

Heloe, loe!“

Überhaupt schätzt Schumann Drostes Lyrik sehr und muss sie als seelenverwandte Künstlerin gesehen haben, denn 1845 bittet Clara Schumann die Dichterin um Texte für eine neue Oper ihres Mannes:

Aus dem Brief von Clara Schumann an Droste vom 17. Juni 1845

Hochzuverehrende Frau, verzeihen Sie, wenn ich so frei bin, Sie mit einigen Zeilen zu belästigen, die Sie, gnädige Frau, aber selbst durch Ihre herrlichen Gedichte verschulden, denn diese sind es, welche mir und meinem Manne so große Verehrung für Sie einflößten und in ihm den Wunsch erregten, den ich so frei bin, Ihnen auszusprechen, wozu mir noch die Hoffnung, dass Ihnen mein Name als Künstlerin vielleicht nicht ganz unbekannt, den Mut gibt.

weiterlesen

Vielleicht haben Sie gehört oder gelesen von meines Mannes (Robert Schumann) letztem großen Werke Das Paradies und die Peri aus Lalla Rookh von Thomas Moore, das sich einer großen Teilnahme bei mehrmaligen Aufführungen zu erfreuen hatte; jetzt hegt er nun schon seit langem den Wunsch, eine Oper zu schreiben, nur fehlte es an einer schönen Dichtung dazu. Ein gewöhnliches Sujet würde er sich nicht entschließen zu komponieren, und da hörte ich ihn denn oft äußern, wie glücklich er sich schätzen würde, eine dramatische Poesie von Ihnen in Musik setzen zu können.

Auf meine Bemerkung, dass er doch bei Ihnen eine Anfrage wagen möchte, wollte er sich aber nicht dazu entschließen, „da er vielleicht als Komponist gar nicht von Ihnen gekannt sei etc.“. So unternehme ich es denn (ohne sein Wissen), und Sie verzeihen meinem Eifer gewiss gern; ich weiß, welche Überraschung es meinem Manne sein würde, könnte ich ihm Hoffnung auf Ihre Geneigtheit zu so einer Arbeit geben. Erhielte ich darüber Ihre Gewissheit, so würde mein Mann dann wohl wegen der Wahl eines Textes schon selbst zu schreiben sich die Freiheit nehmen.

Entschuldigen Sie denn, gnädige Frau, meine Freiheit – ein Etwas in Ihren Poesien flüstert mir zu, dass die große Dichterin auch eine teilnehmende und menschenfreundliche ist, und so empfehle ich mich Ihrem gütigen Wohlwollen.

Ihre ganz ergebene

Clara Schumann, geb. Wieck

Kammervirtuosin S. Majestät des Kaisers von Österreich.

Vor allem mit der Textsorte Libretto scheint sich Droste nicht anfreunden zu können:

Aus dem Brief an Werner von Droste-Hülshoff vom 5. Juli 1845

Ich kann mich nicht dazu entschließen, das Operntextschreiben ist etwas gar zu klägliches und handwerksmäßiges, obwohl es viel einbringen kann, denn bei Opern teilen Dichter und Komponist sich in die Tantieme, d. h. sie bekommen von jedem stehenden Theater, wo sie aufgeführt wird, die Einnahme der so und so vielten 5. oder 6.–8. Aufführung, was bei Opern, die Glück machen, auf sehr bedeutende Summen anschwellen kann. Vorerst brauche ich übrigens noch nicht zu antworten und kann mich noch bedenken.

Trotz Bedenkzeit kommt es nicht dazu, dass Droste für Robert Schumann textet. Vermutlich bleibt auch ihre Antwort an Clara Schumann aus; ein entsprechender Brief ist jedenfalls nicht überliefert.

In Musik und Literatur setzen Clara Schumann und Annette von Droste-Hülshoff wichtige Zeichen für die Anerkennung des Kunstschaffens von Frauen. Beide behaupten sich in einem von Männern dominierten Umfeld und erzielen bleibende Erfolge, auch wenn ihnen stets strukturelle Hürden und gesellschaftliche Vorbehalte entgegenstehen. In ihrem selbstbewussten Auftreten als Pianistin und Verlegerin ihrer eigenen Werke wirkt Clara Schumann unabhängiger als viele ihrer Zeitgenossinnen, während Annette von Droste-Hülshoff als Adelige auf ihrem erfolgreichen, wenngleich schwierigen Weg zur anerkannten und weithin gelesenen Schriftstellerin noch stärker mit gesellschaftlichen Vorbehalten und Einschränkungen konfrontiert ist.

Maximilian Friedrich von Droste-Hülshoff (1764–1840),

Musiker und Komponist

Der auf der Burg Hülshoff geborene jüngere Bruder von Drostes Vater macht sich einen Namen als Musiker und Komponist Clemens-August. Neben Kammer- und Kirchenmusik schreibt Maximilian von Droste-Hülshoff drei erfolgreiche Opern sowie verschiedene Stücke für Orchester und Klavier. Gut befreundet ist er mit Joseph Haydn, dessen Oratorium Die Schöpfung er in Münster zur Aufführung bringt. Im Gegenzug sorgt Haydn in Wien dafür, dass Max von Droste-Hülshoffs C-Dur-Messe (1800), das dem preußischen König gewidmete Te Deum (1801) sowie seine 4. Symphonie (1801) aufgeführt werden.

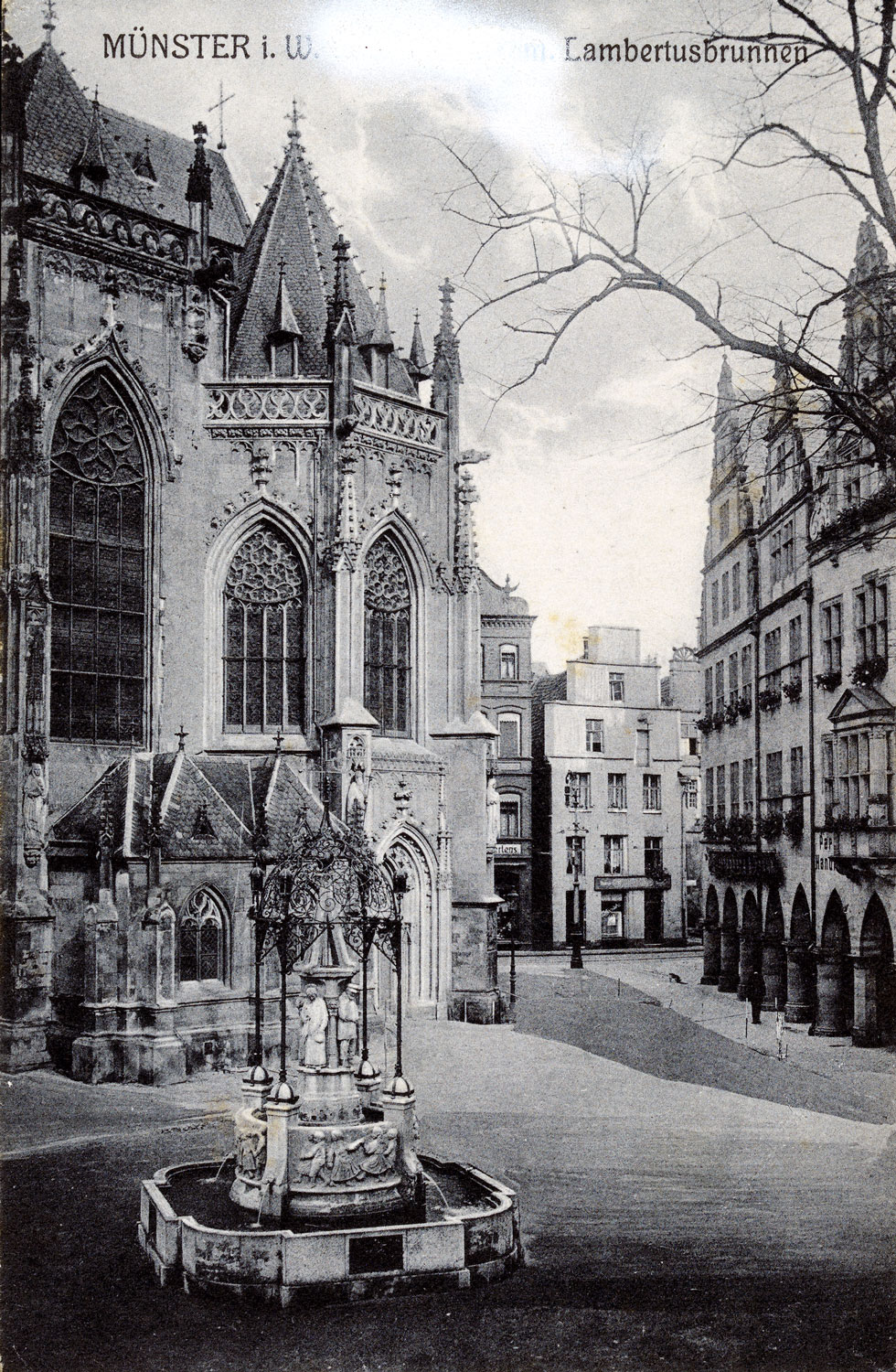

Von 1782 bis 1788 ist Maximilian von Droste-Hülshoff, dem nach westfälischem Erbfolgegesetz eine Präbende auf den Domherrentitel innehat, Domherr in Münster und gehört damit zu dem Gremium, das den Bischof wählt und ihn bei seinen Aufgaben unterstützt. Maximilian muss sein Amt verlassen, als er die bürgerliche Bernardine Engelen – und zwar auf durchaus unkonventionelle Weise – heiratet:

weiterlesen

Frühmorgens stürmt das Paar das Schlafzimmer des Pfarrers von Lamberti. Obwohl der Geistliche die nicht standesgemäße Einsegnung verweigert, gilt ihr Eheversprechen nach Kirchenrecht – dank eines zufällig anwesenden zweiten Zeugen. Das Paar verlässt Münster und lebt zunächst in Melle, danach in Coesfeld. Erst mit dem Ende des Fürstbistums kehren sie 1806 nach Münster zurück. Durch die Auszahlung der Domherren-Präbende kann Maximilian von Droste-Hülshoff auf ein (wenn auch geringes) finanzielles Fundament zurückgreifen, um sich der Musik und dem Komponieren zu widmen. 1840 verstirbt er auf Haus Alst bei Horstmar.

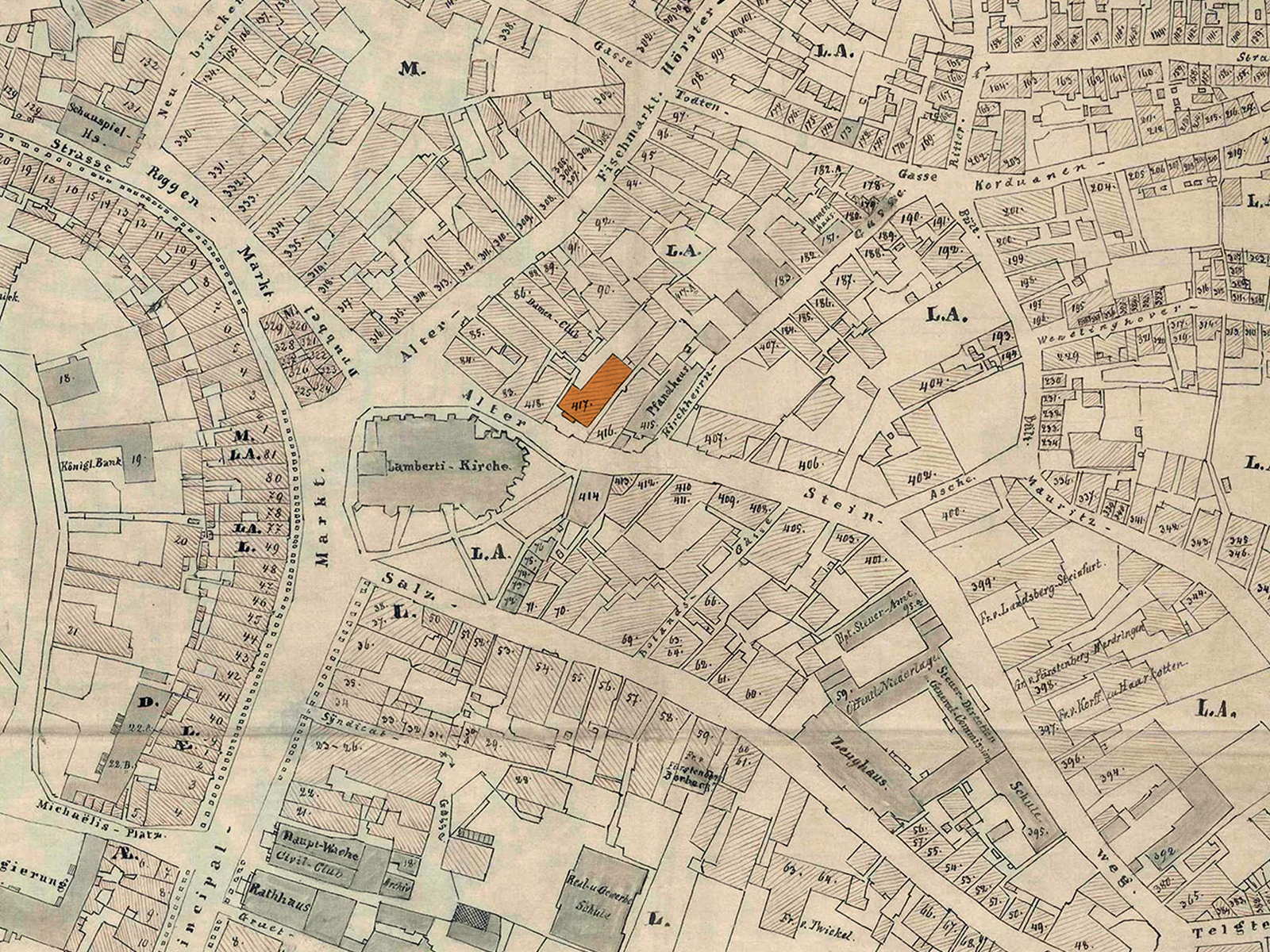

An diesem Ort

befindet sich heute eine Bankfiliale. Westlich davon wird das neue Dommuseum PAULUS erbaut, nachdem die frühere Domkammer seit 2017 geschlossen ist. Angrenzend nach Osten liegt das Haus der Niederlande im Krameramtshaus, das heute zur Universität Münster gehört und wechselnde Ausstellungen zeigt. Im Krameramtshaus, dem Haus der Kaufmannsgilde aus dem 16. Jahrhundert, das auch eine Rolle im Westfälischen Frieden spielt, ist zwischen 1935 und 1993 die Stadtbücherei Münster untergebracht, bis sie in den Neubau nebenan umzieht.

weiterlesen

Zu Drostes Zeit befindet sich hier am Alten Steinweg 5 ein Adelshof, Wohnsitz ihres Onkels Maximilian von Droste-Hülshoff. Seit den 1530er Jahren hat der Stadthof wechselnde Besitzer, bis er 1677 von Bernhard III. von Droste-Hülshoff erworben wird. 1810 verkauft Drostes Vater Clemens August II. als Erbe den Stadthof für 2000 Reichstaler an seinen Bruder Maximilian Friedrich. Schon 1816 wechselt das Haus erneut seinen Besitzer, als Maximilian es für 4000 Reichstaler an den Schmied Bernhard Werner verkauft. Stattdessen erwirbt Maximilian von Droste-Hülshoff 1817 ein Haus am Domplatz 39.

Ende des 19. Jahrhunderts wird der Stadthof abgerissen. Den vorigen, einige Meter von der Straße zurückliegenden Hof ersetzt ein Neubau direkt an der Straße. Im Zweiten Weltkrieg wird dieses Gebäude komplett zerstört und später durch einen modernen Neubau ersetzt.

Für kurze Zeit ist auch die Liegenschaft Alter Steinweg 6 im Besitz der Familie Droste-Hülshoff, ein nach Osten angrenzendes, 1520 errichtetes Haus. Spätestens seit 1762 befindet es sich im Besitz der Familie von Grüter und wird 1775 von Drostes Großvater Clemens August I. erworben. Nur wenige Monate später verkauft er es für 550 Reichstaler an Johan Peter Wilken weiter. Im Zweiten Weltkrieg 1943 vollständig zerstört, wird später ein Neubau an seiner Stelle errichtet, der gemeinsam mit dem Krameramtshaus zunächst Standort der Stadtbibliothek ist und heute das Haus der Niederlande beherbergt.

Zentral im Bild das Nachbargebäude Alter Steinweg 6, welches kurzzeitig im Besitz der Familie Droste-Hülshoff war. Dahinter das erhaltene Krameramtshaus. Am linken Bildrand der Nachfolgebau auf dem Grundstück des ehemaligen Stadthofs der Familie Droste-Hülshoff.

Sammlung: Julius Gaertner © LWL-Medienzentrum für Westfalen

Stationen in der Nähe

Quellen

Quellen fortlaufend nach Erwähnung im Text

„sehr beklatschtes“: Brief an Ludowine von Haxthausen vom 28. Oder 29. Januar 1820 (HKA VIII, 40).

„Ich habe jetzt sehr wenig Zeit“: Brief an Dorothea von Wolff-Metternich vom 22. September 1821 (HKA VIII, 64).

Liedtext „Der weiße Aar“: HKA XIII, 34.

„Hochzuverehrende Frau“: Brief von Clara Schumann an Droste vom 17. Juni 1845 (HKA XII, 176f.).

„Ich habe wieder einen wunderlichen Brief bekommen“: Brief an Werner von Droste-Hülshoff vom 5. Juli 1845 (HKA X, 297).

Zur Vertiefung

Fellerer, Karl Gustav: Max von Droste-Hülshoff. Ein westfälischer Komponist. In: Archiv für Musikforschung (Zweiter Jahrgang). Leipzig: Breitkopf und Härtel 1937, S. 160-172.

Neuschaefer, Katharina: 20. September 1788 – Max von Droste-Hülshoff erzwingt seine Ehe. Ein dramatischer Auftritt. Radiobeitrag des BR-Klassik vom 20. September 2022, URL: https://www.br-klassik.de/audio/was-heute-geschah-2091788-max-von-droste-huelshoff-erzwingt-seine-ehe-100.html.

Springer, Mirjam: Musikalien. In: Annette von Droste-Hülshoff. Handbuch. Hg. von Cornelia Blasberg und Jochen Grywatsch. Berlin/Boston: De Gruyter 2018, S. 539-551.

Weidner, Marcus: Landadel in Münster 1600–1760. Stadtverfassung, Standesbehauptung und Fürstenhof. Münster: Aschendorff 2000.