PRINZIPALMARKT 1:

Wohnsitz Luise von Bornstedt

Eine wahre Pest für Münster

Annette von Droste-Hülshoffs Verhältnis zu Luise von Bornstedt, die 1836 nach Münster zieht und später hier am Prinzipalmarkt eine Wohnung nimmt, ist durch und durch ambivalent. Beide gehören ab 1838 zum Literaturzirkel von Elise Rüdiger. In ihren Briefen an Luise von Bornstedt wirkt Droste freundlich, gegenüber Dritten spart sie aber nicht an spöttischen und abschätzigen Urteilen über sie.

Freundschaft auf Abwegen

Nach einem ersten Zusammentreffen im Haus Christoph Bernhard Schlüters sendet Luise von Bornstedt Droste Ende 1837 ein Exemplar ihrer Legende Das Leben der heiligen Katharina. Zwischen beiden Frauen entwickelt sich über einige Jahre ein reger Briefwechsel, und sie besuchen einander gelegentlich. Als Schriftstellerin, deren Dichtung zu ihrem Lebensunterhalt beiträgt, weckt Bornstedt zwar Drostes Interesse, aber charakterliche Unterschiede lassen keine echte Freundschaft entstehen.

Als viel zu exaltierte, „grenzenlos lebhafte und phantastische“ Person schildert Droste in einem Brief die aus Berlin Zugezogene und fügt hinzu: „Die Bornstedt überschüttet mich fortwährend mit Briefen und Gefälligkeiten, und ich sehe sie, wenn ich mal (sehr selten) nach Münster komme, obgleich sie mir, unter uns gesagt, immer weniger gefällt“.

In der Korrespondenz zwischen Droste und Bornstedt geht es vorrangig um aktuelle Lektüren, die beide miteinander diskutieren, sowie um eigene Werke. Charakteristisch für diese Kommunikation ist ein munter-zugewandter Plauderton:

Aus dem Brief an Luise von Bornstedt vom 3. Mai 1839

Hierbei bestes Bornstedtchen, den Oliver Twist zurück. Das Buch hat mich interessiert, ohne mich zu befriedigen. Der Verfasser ist ein sehr feiner Beobachter von hundert Kleinigkeiten und ein noch besserer Erzähler. Überall haben mich die feinsten Züge frappiert und mitunter sehr ergötzt. Dennoch möchte ich seine Beobachtungsgabe für das Ganze, sowohl der allgemeinen Zustände als auch der einzelnen Charaktere, in Zweifel ziehen.

weiterlesen

Er malt zu grell, d. h., was die noch bürgerlich ehrenvollen Stände – z. B. der Armenvorsteher, Richter, Handwerker etc. – betrifft. Ich finde es unglaublich (obwohl ich nie in einer so großen Stadt oder dem Umkreise, wohin ihre Ansteckung reichen könnte, war), dass ganze Bürgerklassen von honetter Stellung sich so gänzlich dem Teufel verschrieben haben, wie es hier scheint. Es findet sich nicht ein Subjekt darunter, das besser wäre als ein Schinderknecht. Jedenfalls darf ich annehmen, dass eine äußerlich gute Stellung doch noch einiges Ehrgefühl und Rücksicht auf die Dehors hätte zurückhalten müssen, wenn alles andere verloren ging. Aber all diese Leute sind, als ob sie schon zehnmal am Pranger gestanden hätten – sie erzählen ihre Schurkereien mit der liebenswürdigsten Offenheit. Selbst ein Mann aus der guten Gesellschaft, der Richter Fang, zeigt einem anderen geehrten und reichen Manne (Herrn Barmslow) gegenüber eine merkwürdige Gleichgültigkeit gegen seinen Ruf. Dabei wäre es ihm doch ebenso leicht gewesen, etwas anderes zu sagen, das wenigstens honet geklungen hätte. Man sollte denken, der Mann verbringe Tag und Nacht in der Gerichtsstube und wolle nicht auch nebenbei ein gebildeter Mann und Mitglied der besseren Gesellschaft sein, woran doch nicht zu zweifeln ist.

Übrigens ist auch eine starke Dosis Vortrefflichkeit in dem Buche angebracht, aber nur bei den Vornehmeren und ihren Umgebungen. Es scheint fast den Satz aufzustellen, höhere Bildung mache den Menschen fast immer gut, während der Mangel daran ihn ohne Gnade zum Teufel werden lasse. Seine quasi anständigen Bürger sind wirklich durch nichts von dem Räubergesindel unterschieden, außer dass ihnen die Häscher nicht auf den Fersen sind – und zwar ohne Ausnahme. Von der ganz gesunkenen Menschenklasse will ich nicht reden. Die Schilderung mag leider treffend genug sein. Doch meine ich, mitunter hätten Züge einer gewissen rohen Gutmütigkeit und Treue gegen ihre Verbündeten nicht geschadet, da sie unter dieser Klasse bekanntlich nicht selten sind. Vidoque, der Chef der geheimen Polizei in Paris, führt sie in seinem scheußlichen, aber lehrreichen Werke zu Hunderten an. Hier aber finden sich bei dieser Masse von Subjekten in Annchen die einzigen Spuren davon. Kurz, mich dünkt, das Buch laboriert an der Krankheit unserer Zeit – an der Lust des Verzerrens und Verteufelns.

Sie schelten mich aus, bestes Herz, dass ich Ihre Bücherquelle verraten habe, und ich kann mich doch durchaus nicht entsinnen, dass Sie es mir verboten hätten. Ist es dennoch geschehen, so bitte ich demütigst um Verzeihung. Aber ich habe bisher ganz treuherzig gemeint – und auch meiner Mutter gesagt –, Sie seien in einem Lesezirkel abonniert. Dass Sie sich unterstanden haben, unwohl zu werden, jetzt, wo Pfingsten herannaht, würde ich Ihnen kaum verzeihen, wenn ich nicht bis dahin zuversichtlich auf Reue und Besserung hoffte. Bringen Sie mich nicht um meine lieben Aussichten, sonst stelle ich Sie zu den Personen in Oliver Twist. Ernstlich aber glaube ich, dass einige Tage Ruhe und frische Landluft das beste Mittel gegen Ihre Übel sein werden. Vertrauen Sie sich immerhin den beiden Schimmeln oder Braunen an und lassen Sie es nicht dahin kommen, dass ich mich bei meiner Ankunft in Ihrem leeren Zimmer erhängen muss – als ewig schändenden Beweis Ihrer Grausamkeit.

Adieu, liebste Luise! 1000 Schönes an unsere Freunde – die gute Rüdiger, mein liebes Täntchen, Schücking, Junkmann. Ich bin sehr begierig, ihr neues Gedicht zu lesen.

Adieu, Adieu,

Ihre Nette Droste.

Gegensätzliche Temperamente, wohl auch ein gewisser Konkurrenzneid trüben das Verhältnis der Schriftstellerinnen, aber hauptsächlich übt Droste Kritik an der religiösen Haltung der zum Katholizismus konvertierten Luise von Bornstedt. Ihre „Frömmigkeit“ wirke aufgesetzt; sie hält sie für „Poesie und Phantasie“ und traut ihr zu, erneut zu konvertieren. So zeigt sie sich im Brief an Wilhelm Junkmann vom November 1839 erleichtert, dass sich die Beziehung gelockert hat: „Die Bornstedt ist auf der Reise [in die Schweiz] viel stärker geworden, und ihre Passion zu mir scheint stark abzunehmen. Sie war nur einmal hier und schreibt nie mehr, während früher fast täglich die duftigsten Rosenblätter von Münster nach Rüschhaus flatterten. […] Ich bin, aufrichtig gesagt, froh, dass dieses Verhältnis einen Gang eingeschlagen hat, bei dem meine trockene münsterische Natur besser Schritt halten kann. Ich bleibe ihr gut und, wo ich kann, behilflich wie zuvor. Sie ist mir sogar lieber und angenehmer als in jenem fieberhaften Zustand, denn sie zeigt sich doch fortwährend sehr freundlich und mir zugetan.“

weiterlesen

Zwiespältigkeit kennzeichnet auch Drostes Urteil über die schriftstellerische Tätigkeit Bornstedts, deren Pilgerklänge einer Heimatlosen (Berlin 1836) sie „auf wunderliche Weise zugleich gut und schlecht“ findet. „Ihre Schreiberei bedeutet nicht viel, doch verdirbt sie keinen Stoff ganz“, lässt sie ihre Schwester wissen, und betont abschätzig Bornstedts Marktorientierung, die sie selbst gänzlich ablehnt: „sie ist in alle Sättel gerecht, und liefert, wie die Verleger es verlangen, bald eine Erzählung, bald einen Operntext, – Gedichte, Heiligenlegenden“.

Luise von Bornstedt: Windesstimmen

Gedicht lesen

Der Wind mit kalten Schwingen

Hin durch die Gassen zieht;

Was kommt er doch zu singen

Das alte Heidelied?

Was kommt er doch zu stöhnen

Am Kammerfenster mein,

Als wollt’ er mich verhöhnen,

Dass ich so bang allein?

Was will er mir denn sagen

So spät um Mitternacht

Aus seinen wilden Tagen,

Aus Nächten, wüst durchwacht?

Wie er in ferner Wüste

Im heißen Sand gewühlt,

Um nackte Felsenbrüste

So buhlerisch gespielt;

Mit lust’gen Wolkenrossen

Getrabt auf Moor und Wald,

Mit roten Blitzgeschossen

So lustig drein geknallt;

Auf ewig öden Meeren

Gepfiffen und gelacht,

In hoch und tiefen Chören

Sich selbst Musik gemacht;

Und hinterm Felsenriffe

So tückisch still gehockt,

Die weißbeschwingten Schiffe

Aus stiller Bucht gelockt.

Was will er mir beschreiben

Bei fahlem Mondenschein

Sein wunderliches Treiben

Am öden Rabenstein?

Wie er bei Gräbern leise

Mit Geistern sich geküsst,

Auf seiner weiten Reise

Manch totes Lieb begrüßt;

In feuchten Bergesschluchten

Getost, geächzt, geschnalzt,

In öden Waldesbuchten

Mit dürrem Laub gewalzt;

Wie er auf hohen Zinnen

Den Wetterhahn gedreht,

Die Höf und Gänge drinnen

So zugig kalt durchweht,

Und mit dem nassen Finger

Gepocht am Fensterglas

Dass in dem alten Zwinger

Des Pförtners Kind ward blass.

Ach Gott! ich wills nicht hören,

Sei, alter Schwätzer, still;

Du sollst mich doch nicht stören,

Weil ich jetzt beten will.

Luise von Bornstedt: Windesstimmen

Gedicht lesen

Der Wind mit kalten Schwingen

Hin durch die Gassen zieht;

Was kommt er doch zu singen

Das alte Heidelied?

Was kommt er doch zu stöhnen

Am Kammerfenster mein,

Als wollt’ er mich verhöhnen,

Dass ich so bang allein?

Was will er mir denn sagen

So spät um Mitternacht

Aus seinen wilden Tagen,

Aus Nächten, wüst durchwacht?

Wie er in ferner Wüste

Im heißen Sand gewühlt,

Um nackte Felsenbrüste

So buhlerisch gespielt;

Mit lust’gen Wolkenrossen

Getrabt auf Moor und Wald,

Mit roten Blitzgeschossen

So lustig drein geknallt;

Auf ewig öden Meeren

Gepfiffen und gelacht,

In hoch und tiefen Chören

Sich selbst Musik gemacht;

Und hinterm Felsenriffe

So tückisch still gehockt,

Die weißbeschwingten Schiffe

Aus stiller Bucht gelockt.

Was will er mir beschreiben

Bei fahlem Mondenschein

Sein wunderliches Treiben

Am öden Rabenstein?

Wie er bei Gräbern leise

Mit Geistern sich geküsst,

Auf seiner weiten Reise

Manch totes Lieb begrüßt;

In feuchten Bergesschluchten

Getost, geächzt, geschnalzt,

In öden Waldesbuchten

Mit dürrem Laub gewalzt;

Wie er auf hohen Zinnen

Den Wetterhahn gedreht,

Die Höf und Gänge drinnen

So zugig kalt durchweht,

Und mit dem nassen Finger

Gepocht am Fensterglas

Dass in dem alten Zwinger

Des Pförtners Kind ward blass.

Ach Gott! ich wills nicht hören,

Sei, alter Schwätzer, still;

Du sollst mich doch nicht stören,

Weil ich jetzt beten will.

Zum Bruch zwischen Bornstedt und Droste kommt es im Winter 1841, als diese sich in Münster über den gemeinsamen Bodensee-Aufenthalt Schückings und Drostes despektierlich äußert und dem Klatsch über ein möglicherweise ungebührliches Verhalten Vorschub leistet. Kein Wunder, dass Drostes Äußerungen immer drastischer werden: „Diese Person ist doch eine wahre Pest für Münster“, schreibt sie im Dezember 1841, und freut sich angesichts der Paris-Reise Bornstedts im November 1842: „Gott Lob und Dank, dass sie unsere gute westfälische Luft nicht mehr verpestet“. In der Tat ist Luise von Bornstedt verwickelt in die zeitweise pikante Konstellation zwischen Droste, Elise Rüdiger und Levin Schücking, dem Hahn im Korb. Aufschlussreich ist seine Äußerung gegenüber dem Freund Freiligrath: „mein Käthchen (Elise Rüdiger) hat mich lieb, mein Mütterchen, die Droste schreibt mir zweimal in der Woche einen ellenlangen Brief, der kuriosen verzwickten und doch höchst amüsanten Bornstedt mache ich die Cour, obwohl sie verlobt ist“.

Luise von Bornstedt (1807 – 1870),

Schriftstellerin

Luise von Bornstedt wird als Tochter eines preußischen Offiziers in Teltow bei Potsdam geboren. Nach Trennung der Eltern lebt die Großnichte Alexander und Wilhelm von Humboldts mit ihrer Mutter in Berlin und Dresden. Beide konvertieren 1830/31 zum Katholizismus, wodurch sie jede staatliche Unterstützung einbüßen. Nach dem Tod des Vaters 1832 ein kärgliches Dasein fristend, soll 1836 der Umzug nach Münster ins Umfeld der Gräfin Stolberg neue Möglichkeiten öffnen.

Bescheidene Einkünfte erzielt Luise von Bornstedt als Klavier- und Sprachlehrerin. Sie knüpft Kontakte zu den literarischen Zirkeln um Elise Rüdiger und Christoph Bernhard Schlüter. Ihre religiös-erbauliche Dichtung umfasst Lyrik (Pilgerklänge einer Heimatlosen 1836; Gedichte 1853), eine Legende der heiligen Katharina (1838), eine Biografie des heiligen Ludgerus (1842) und die Idylle Die gebannte Seele (1858). 1839 lernt sie während einer Reise in die Schweiz die Gräfin Ida de Bocarmé kennen. Als sie diese 1843 in Paris besucht, begegnet sie in deren illustrem Künstler- und Literatenkreis u.a. Honoré de Balzac. Einem erneuten Schweiz-Aufenthalt folgt die Rückkehr nach Münster. 1853 lebt sie, inzwischen mit einer Pension des Königs von Preußen ausgestattet, in Teplitz-Schönau sowie ab 1857 in Berlin. Ihre Schrift Das Gefecht bei Wavre an der Dyle (1858), in der sie die militärischen Verdienste ihres Vaters würdigt, bringt ihr die vom König verliehene Medaille für Kunst und Wissenschaft ein. Sie stirbt 1870 in Rehme/Bad Oeynhausen.

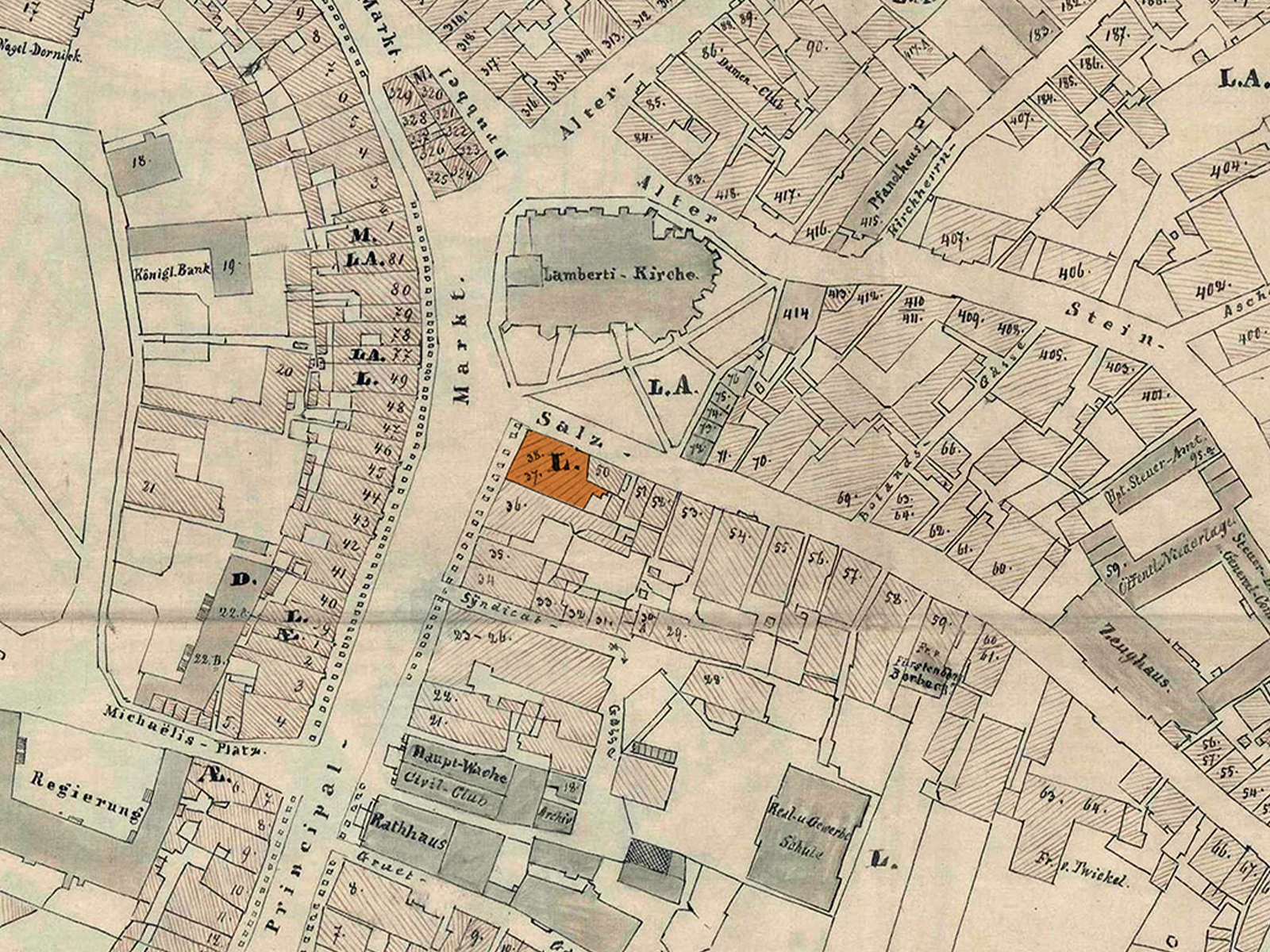

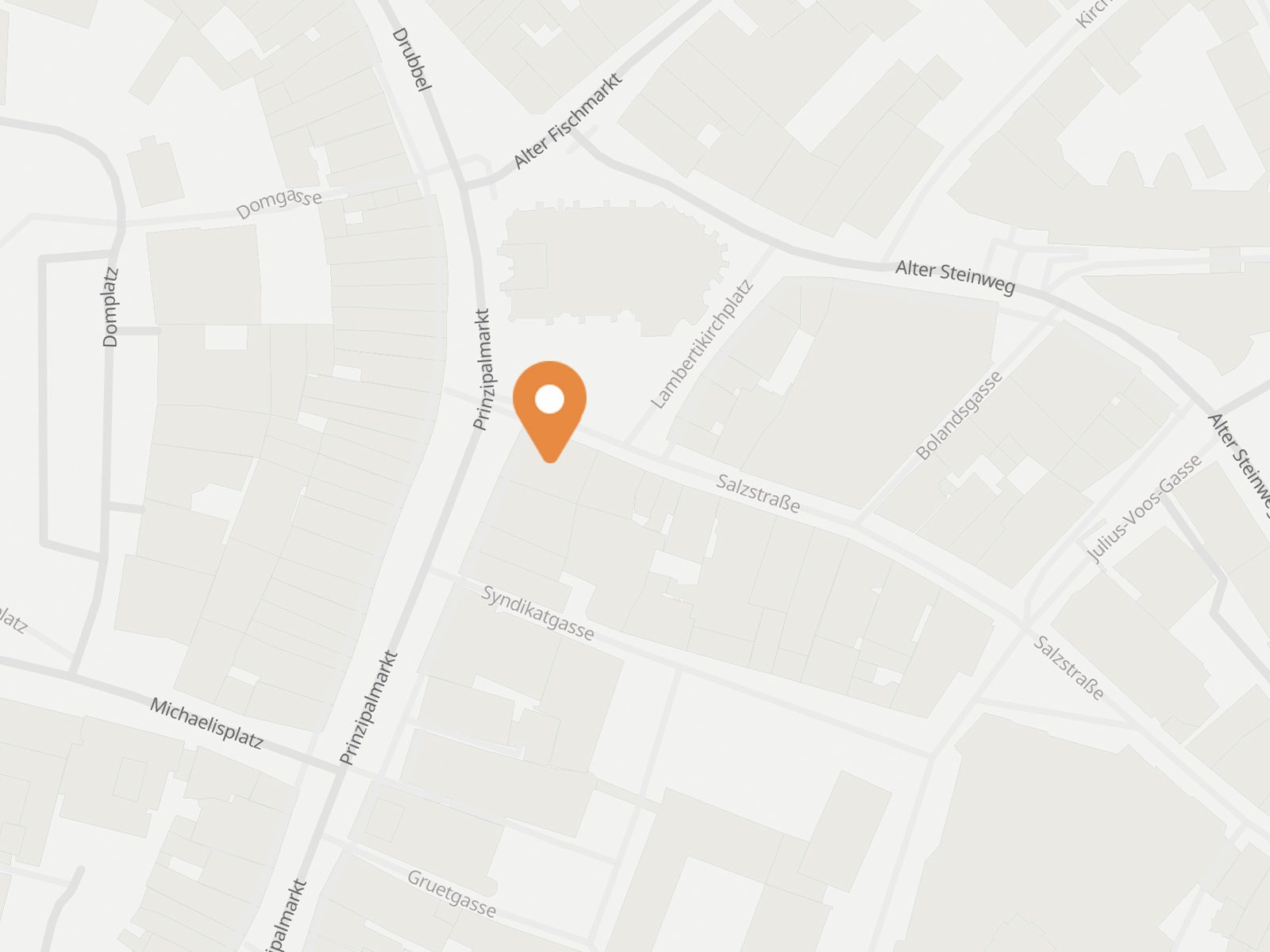

An diesem Ort

befindet sich heute ein Modehaus. Hier, wo die Salzstraße und der Prinzipalmarkt mit seinen charakteristischen Bogengängen aufeinandertreffen, wechseln über die Jahrhunderte hinweg häufig Mieter und Besitzer. Unterschiedliche hochwertige Waren aus Bereichen wie Genuss, Literatur und Textil werden in dem Gebäude in bester Lage angeboten. Zur Droste-Zeit sind es Wein und Seide, während gegen Ende des 19. Jahrhunderts die Paderborner Verlagsbuchhandlung Schöningh hier eine Niederlassung unterhält. Von Anfang des 20. Jahrhunderts bis in die 70er Jahre ist dann das bekannte ‚Kaufhaus zum Prinzipalmarkt‘ Bernhard Kluxen an dieser Stelle ansässig.

Es gibt Hinweise, dass das Gebäude sich zeitweise im Besitz der Familie Droste-Hülshoff befunden hat und Anfang des 20. Jahrhunderts durch Werner von Droste-Hülshoff verkauft wird – allerdings lässt sich dies nicht nachweisen. Eine markante Veränderung der Außengestalt vollzieht sich um 1885 durch den Anbau kleiner Erker und Türmchen. Ende des Zweiten Weltkriegs wird das Gebäude vollständig zerstört und Anfang der 50er Jahre – nun wieder ohne die Erker und Türmchen – neu errichtet.

Das Eckhaus am Prinzipalmarkt ist der letzte belegbare Wohnsitz Luise von Bornstedts in Münster, bis sie die Stadt 1853 endgültig verlässt. Nach ihrer Ankunft in Münster 1836 war sie mit ihrer Mutter zunächst bei der Witwe des Grafen Stolberg und der Familie Schlüter sowie im Gasthof Winkelsett an der Aegidiistraße untergekommen.

Blick vom Prinzipalmarkt in die Salzstraße im Jahr 1889. Am Ende des Straßenzugs ist das etwas niedrigere Wohnhaus, in dem Levin Schücking zeitweise wohnte, vor der Dominikanerkirche zu erkennen. Im Vordergrund, am rechten Bildrand, befindet sich das Wohnhaus von Luise von Bornstedt.

Sammlung: Julius Gaertner © LWL-Medienzentrum für Westfalen

Stationen in der Nähe

Quellen

Quellen fortlaufend nach Erwähnung im Text

„grenzenlos lebhafte und phantastische“: Brief an Sophie von Haxthausen vom 6. Februar 1838 (HKA VIII, 284).

„Die Bornstedt überschüttet mich fortwährend mit Briefen“: Brief an Sophie von Haxthausen vom 27. Januar 1839 (HKA IX, 4).

„Hierbei bestes Bornstedtchen“: Brief an Luise von Bornstedt vom 3. Mai 1839 (HKA IX, 31-33).

„Frömmigkeit“, „Poesie und Phantasie“: Brief an Sophie von Haxthausen vom 27. Januar 1839 (HKA IX, 4).

„Die Bornstedt ist auf der Reise“: Brief an Wilhelm Junkmann vom 17. November 1839 (HKA IX, 84).

„Diese Person ist doch eine wahre Pest für Münster“: Brief an Elise Rüdiger (HKA IX, 275).

„Gott Lob und Dank“: Brief an Levin Schücking vom 17. November 1842 (HKA IX, S. 383f.).

„mein Käthchen“: Brief von Levin Schücking an Ferdinand Freiligrath vom 14. Januar 1841 (Original Goethe-Schiller-Archiv, Weimar; Kopie: Droste-Forschungsstelle) in: Gödden, Walter: Annette von Droste-Hülshoff. Eine Dichterchronik. Bern u.a.: Lang 1994 (Arbeiten zur Editionswissenschaft. 2), S. 324.

Gedicht „Windesstimmen“ von Luise von Bornstedt: In: Rheinisches Jahrbuch für Kunst und Poesie. Köln: Dumont-Schauberg 1840, S. 419-421.

„auf wunderliche Weise“: Brief an Sophie von Haxthausen vom 6. Februar 1838 (HKA VIII, 284).

„Ihre Schreiberei bedeutet nicht viel“ und „sie ist in alle Sättel gerecht“: Brief an Jenny von Laßberg vom 29. Januar 1839 (HKA IX, 19).

Zur Vertiefung

Kirchhoff, Karl-Heinz: Der Prinzipalmarkt. Mit Michaelisplatz, Gruetgasse, Syndikatgasse und Syndikatplatz. Münster: Aschendorff 2001 (= Häuserbuch der Stadt Münster. 1).