SALZSTRASSE 30:

Wohnsitz Clemens Maria von Bönninghausen

„Krank, krank, immer krank“

Der hier praktizierende Homöopath Clemens Maria von Bönninghausen wird in den 1830er Jahren zum erfolgreichen und angesehenen Heilkundler in Münster und ganz Westfalen, dem auch die immer wieder und anhaltend von Krankheiten betroffene Annette von Droste ihr Vertrauen schenkt.

Homöopathische Heilkräfte

Wer wie Annette von Droste-Hülshoff immer wieder krank ist und durch die Schulmedizin nicht geheilt werden kann, sucht nach alternativen, unkonventionellen Behandlungsmethoden. So wird die Dichterin 1829 zur ersten Patientin von Clemens Maria von Bönninghausen, Schüler des Begründers der Homöopathie Samuel Hahnemann.

Zeitlebens wird Annette Droste von Krankheiten heimgesucht. In ihrer Korrespondenz mit Freunden und Verwandten findet man vielfach oft selbstironisch formulierte Klagen über Gesichtsschmerzen, Zahnweh, Husten, Grippe, Kopfschmerz, Kurzatmigkeit und viele andere Symptome, mit denen sie zu kämpfen hat.

Aus dem Brief an Sibylle Mertens-Schaafhausen vom 11. Juli 1843

Mir ist wieder ganz miserabel gewesen, sonst hätte ich Deinen lieben herzlichen Brief längst beantwortet, meine alte Billa. Jetzt hat sich mir der Krankheitsstoff wieder auf den Kopf geworfen, der mir den ganzen Tag summt und siedet wie eine Teemaschine – Ohr-, Zahn-, Gesichtsschmerz.

weiterlesen

Ich möchte mich zuweilen, wie jener Halbgeköpfte (Kindermärchen von Grimm) bei den Haaren nehmen und mein weises Haupt in den Fischteich unter meinem Fenster werfen, wo es ihm wenigstens kühl werden würde. Erwarte also nur konfuses Zeug in diesem Briefe, denn ich bin halb simpel vor Duseligkeit, und muss bei jeder dritten Zeile aufspringen, um das Blut sinken zu lassen. Heute ist’s doch besser wie seit vier Wochen, und Du magst nur denken, dass ich Dich lieb habe, sonst brächten mich noch keine zehn Pferde zum Schreiben. O Gott, wie wohl tut so ein Moment der Linderung! Und doch riskiere ich ihn gleich an Dich – eine Größe der Liebe, die nur von gleichfühlenden Ohren, respektive Zähnen, gewürdigt werden kann.

Ein solches Briefzeugnis mag noch von einer nicht lebensbedrohlichen Situation sprechen. Im Sommer 1829 aber, nach dem schmerzlichen Tod ihres jüngeren Bruders Ferdinand ist es anders. Annette von Droste muss vom Rüschhaus nach Münster ziehen, um in der Nähe eines Arztes zu sein. Sie befindet sich in einem besorgniserregenden, äußerst kritischen Zustand, und man befürchtet sogar ihren Tod.

In dieser Situation, als auch alle Schulmediziner keinen Rat mehr haben, begibt sie sich in die Behandlung Bönninghausens, dessen homöopathischer Zugriff langsam Besserung erbringt.

Naturphilosophie und Homöopathie

Um 1800 entwickelt sich an den Rändern der Naturwissenschaften ein neues, gegen das mechanistische Modell gerichtetes Verständnis von Körperlichkeit.

weiterlesen

Die zeitgenössische Naturphilosophie begreift Mensch und Umwelt, Körper und Geist als bewegliche Einheit und macht damit jene neue Verbindung zwischen Medizin und Psychologie möglich, die Grundlage homöopathischer Behandlung ist. Geradezu revolutionär ist die homöopathische Einsicht, dass Krankheit kein punktueller Schaden am Körper sei, sondern als Ergebnis von dessen normaler Aktivität verstanden werden müsse. Um Heilung zu erzielen, soll genau diese körperliche Aktivität mit natürlichen Mitteln gestärkt werden. Hahnemann schreibt dazu:

Aus: Samuel Hahnemann: Versuch über ein neues Prinzip zur Auffindung der Heilkräfte der Arzneisubstanzen (1796)

Jedes wirksame Arzneimittel erregt im menschlichen Körper eine Art von eigner Krankheit, eine desto eigentümlichere, ausgezeichnetere und heftigere Krankheit, je wirksamer die Arznei ist. Man ahme der Natur nach, welche zuweilen eine chronische Krankheit durch eine andre hinzukommende heilt und wende in der zu heilenden (vorzüglich chronischen) Krankheit dasjenige Arzneimittel an, welches eine andre, möglichst ähnliche, künstliche Krankheit zu erregen im Stande ist und jene wird geheilt werden; Similia similibus.

Bönninghausens Lehrbuch Die Homöopathie. Ein Lesebuch für das gebildete, nicht-ärztliche Publikum (1834) enthält eine Liste mit 48 Punkten für die systematische Selbstbeobachtung seiner Erkrankten. Es kann sein, dass Bönninghausen dieses Musterblatt zuerst für Annette von Droste entwickelt, jedenfalls notiert er das Fallbeispiel von „Fräulein Nettchen von Droste-Hülshoff, einige 30 Jahr alt, blond und sehr aufgeregten Gemütes, mit ungewöhnlichem Verstande, und ausgezeichneten Talenten für Poesie und Musik“ in seinem ersten Krankenjournal. Das ‚von Kopf zu Fuß‘-Prinzip der Selbstbeschreibung ist in Drostes Symptomschilderungen von Beginn an zu entdecken. Da sie ihren Arzt oft nicht persönlich aufsuchen kann, beschreibt sie ihm ihren Zustand möglichst präzise, und er verordnet postwendend homöopathische Arzneien. Durch Drostes Briefe an ihn gewinnen wir einen bemerkenswerten Einblick in ihre ‚Krankenakte‘.

Aus dem Brief an Clemens Maria von Bönninghausen vom 6. November 1829

5a. Zuweilen Stiche im Kopfe. – 7. öftere Röthe und Hitze einer Wange, gewöhnlich der Rechten. – 8. Schielen. – 13. Knacken der Kinnladen beim Essen. – 14. Empfindlichkeit der Zähne gegen Wärme – 16. Wundheit des Gaumens. – 17. Zuweilen Kitzel in der Kehle, wobei sich die Beklemmung und der Reiz zum Aufstossen vermindert. – 21. Ein unaufhörlicher Drang zum leeren Aufstossen, welches aber, wenn ich ihm nachgebe, das Übel verschlimmert, so dass es nun unaufhörlich vor dem Halse liegt, und den Atem benimmt. – 21. Zuweilen Aufschwulken der genossenen Speisen, bald sauer, bald süßlich, bald geschmacklos. 23. Etwas Druck auf der Herzgrube, und überall das unangenehme überladene Gefühl, wie von verdorbenem Magen. – 23. Wiederum einen Tag lang Jucken auf der Herzgrube. – 24. Seitenstiche, nur selten und einzeln, aber dann heftiger als sonst; zuweilen ein dumpfer geringer Druck in der Seite. – 28. Zuweilen Neigung zur Diarrhoe. 28. Abgang kleiner Madenwürmer. – 37. Beklemmendes Zusitzen der Brust. – 37. (49) beim Liegen auf dem Rücken ein schweres Gewicht auf der Brust. welches den Atem sehr erschwert, so dass ich nur ganz leise und wenig atme. – 50. Neigung zum Strecken und Dehnen, wonach die Beklemmungen stets schlimmer werden. – 51. Ein innerliches Zittern, wie wenn alle Eingeweide und auch etwas in der Brust, beständig rüttelte, mit gewaltigem Froste. – 52. Große Beängstigung, immerwährend. – 53. Große Schwermut, mit Furcht vor einer Gemütskrankheit, Todesgedanken, Verzweiflung an der Genesung, und den Kopf voll Sterbeszenen u.d.gl.

Bönninghausen verordnet Pulver auf pflanzlicher und mineralischer Basis und behandelt Droste der Reihe nach mit Nux vomica (Brechnuss), Lycopodium (Keulenbärlapp), Austernschalenkalk, Phosphor, Magnesiumchlorid, Bryonia (Zaunrübe) und Kieselsäure in verschiedenen Verdünnungen. Außerdem rät er seiner Patientin zur Vermeidung bestimmter Lebensmittel und bereitet sie darauf vor, dass homöopathische Therapie die Symptome erst einmal verschlimmern kann. Droste bestätigt: „Gestern habe ich das zweite [Pulver] genommen, was mich tüchtig angreift, ich denke desto besser wirkt es nachher!“ Sie vertraut dem Homöopathen, bleibt ihm zeitlebens treu in der Überzeugung: „Bönninghausen ist doch der Einzige, der mir helfen kann!“

Clemens Maria Franz von Bönninghausen (1785–1864),

Botaniker und Homöopath

Clemens Maria Franz von Bönninghausen, der mit den Droste-Hülshoffs weitläufig verwandt und schon in den 1810er Jahren mehrfach in Hülshoff zu Gast ist, ist ein vielseitiger Wissenschaftler. Akademisch ausgebildet als Jurist, übernimmt er 1814 das väterliche Landgut Haus Darup im gleichnamigen westfälischen Ort und wird 1816 von Friedrich Wilhelm III. zum ersten Landrat des Kreises Coesfeld ernannt. Seine Interessen gelten vor allem den Fächern Botanik und Medizin; über Jahre hinweg ist er Direktor des Botanischen Gartens in Münster und Dozent an der dortigen Akademie.

1828 wird er von einem befreundeten Arzt homöopathisch gegen die Schwindsucht behandelt. Fasziniert beginnt er ein Selbststudium der homöopathischen Veröffentlichungen und scheut auch nicht das Experimentieren mit Pflanzenextrakten am eigenen Körper. Neben Droste behandelt er die französische Kaiserin Eugénie, prominente Politiker wie Franz von Fürstenberg und eine große Zahl weiterer Patient:innen in seiner münsterschen Praxis. Auch wenn er damit sehr erfolgreich ist, wird für ihn immer wieder zum Problem, dass er keine medizinische Approbation vorweisen kann, weshalb er mehrfach mit Behandlungsverboten belegt wird. Eine Lizenz zur Ausübung seiner Heilkunst erhält er erst 1842 durch den preußischen König. Bis zu seinem Lebensende betätigt er sich hingebungsvoll und selbstlos in seinem medizinischen Metier.

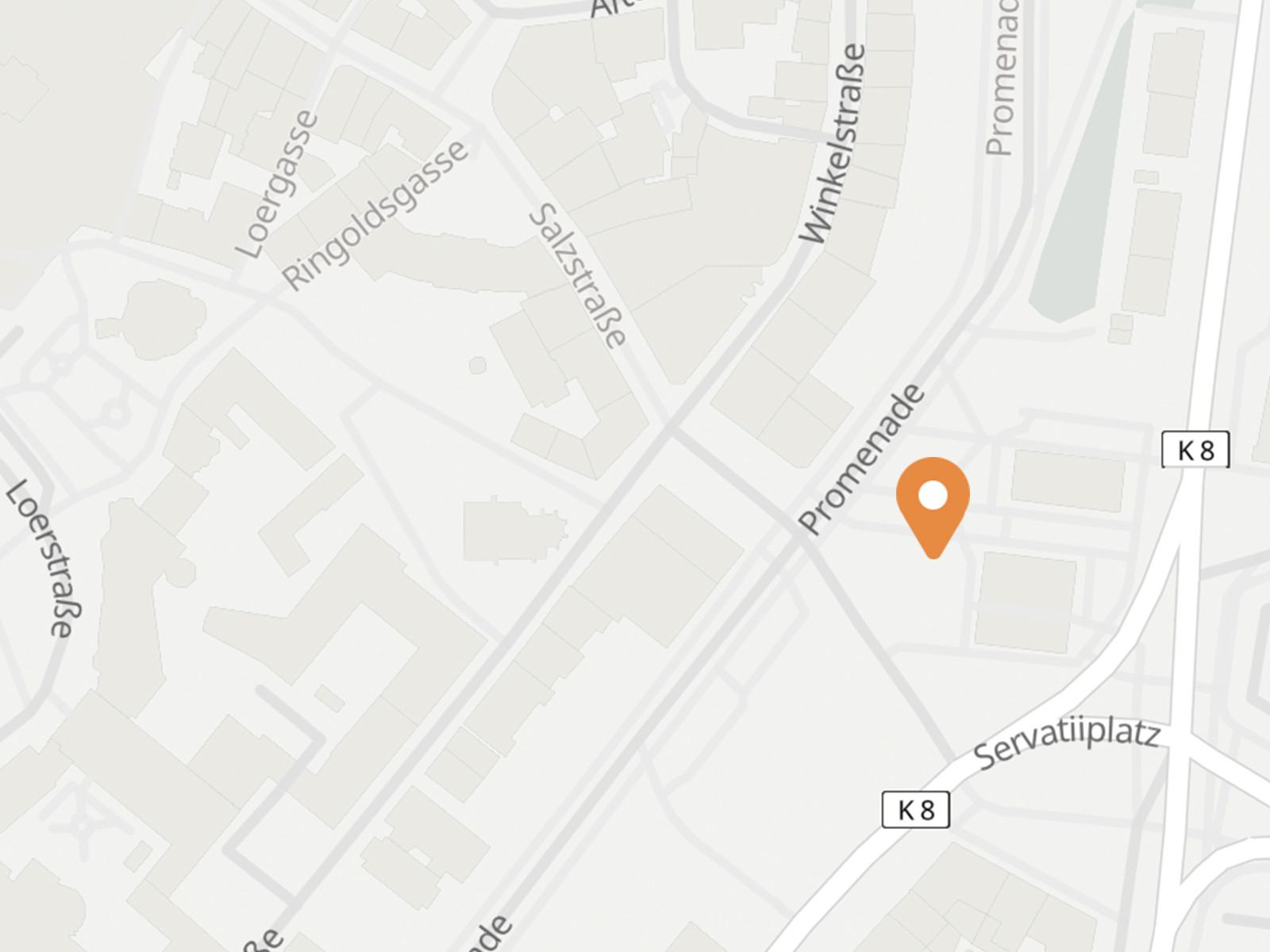

An diesem Ort

befindet sich heute der Servatiiplatz mit der Skulptur ‚münsters GESCHICHTE VON UNTEN‘. Die überlebensgroße Betonfigur zeigt den Münsteraner Aktivisten Paul Wulf (1921–1999) und ist ein im Rahmen der Skulptur-Projekte 2007 entstandenes Werk der Künstlerin Silke Wagner. Ihren Standort hat die Skulptur seit 2010 hier an der Promenade. Dass Wulf, der sich zeitlebens für die Aufarbeitung von NS-Verbrechen einsetzt, hier gewürdigt wird, hat auch einen geschichtlichen Bezug zum Ort. Während der NS-Zeit ist in dem Gebäude an dieser Stelle das ‚Amt für Kriegsopfer‘ der NSDAP untergebracht; es wird im Zweiten Weltkrieg vollständig zerstört.

Zur Droste-Zeit steht hier ein zweistöckiges, zweiflügeliges Haus, erbaut für Bönninghausen, das er seit 1829 mit seiner Familie bewohnt. Es liegt direkt an der Stadtgrenze, so dass man Münster auch bei geschlossenen Stadttoren über das Grundstück jederzeit betreten und verlassen kann. Den Unmut seiner Nachbarn zieht Bönninghausen sich zu, weil er Linden an der angrenzenden Promenade fällen lässt, um mehr Licht zu haben. Ebenso beanstandet man, das der Aufgang zum Gebäude angeblich zu weit auf den Bürgersteig rage.

Stationen in der Nähe

Quellen

Quellen fortlaufend nach Erwähnung im Text

„Mir ist wieder ganz miserabel gewesen“: Brief an Sibylle Mertens-Schaafhausen vom 11. Juli 1843 (HKA X, 64).

„Jedes wirksame Arzneimittel“: Hahnemann, Samuel: Versuch über ein neues Prinzip zur Auffindung der Heilkräfte der Arzneisubstanzen, nebst einigen Blicken auf die bisherigen. In: Christoph Wilhelm Hufeland (Hg.): Journal der practischen Arzneykunde und Wundarzneykunst. Bd. 2. 1796.

„Fräulein Nettchen von Droste-Hülshoff“: Bönninghausen, Clemens Maria von: Homöopathische Heilungen. In: Archiv für die homöopathische Heilkunst. Bd. 10. Leipzig 1831, S. 86-104.

„Zuweilen Stiche im Kopf“: Brief an Clemens Maria von Bönninghausen vom 6. November 1829 (HKA VIII, 101f.).

„Gestern habe ich das zweite [Pulver] genommen“ und „Bönninghausen ist doch der Einzige“: Brief an Jenny von Laßberg vom 7. August 1846 (HKA X, 394).

„sein eigenes Stadttor“ und „ihm die Möglichkeit“: Zeitungsbericht von W. Werland vom 6. Februar 1982, zitiert nach: Kottwitz, Friedrich: Clemens Maria Franz von Bönninghausen (1785-1864). Dissertation zur Erlangung der zahnmedizinischen Doktorwürde am Fachbereich Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde der Freien Universität Berlin. Ohne Ort und Verlag 1983, S. 238f.

Zur Vertiefung

Grömping, Hermann/Wittjen, Kerstin: Wie das Münsterland seine Flora fand. Clemens von Bönninghausen: Annäherung an einen Botaniker. Münster: Aschendorff 2024 (Beiträge zur Landes- und Volkskunde im Kreis Coesfeld. 31).

Gross, Hans-Werner: Die tradierte Krankheitsgeschichte der Annette von Droste-Hülshoff kritisch betrachtet. In: Droste Jahrbuch 14 (2021/22), S. 251-286.

Kottwitz, Friedrich: Clemens Maria Franz von Bönninghausen (1785-1864). Dissertation zur Erlangung der zahnmedizinischen Doktorwürde am Fachbereich Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde der Freien Universität Berlin. Berlin 1983.

Kuzniar, Alice: Die homöopathische Anamnese und Annette von Droste-Hülshoffs Wahrnehmungspoetik. In: Droste Jahrbuch 14 (2021/22), S. 227-250.