GRÜNE GASSE 6:

Wohnsitz Amalie von Gallitzin

Orientierung in Unterrichts- und Erziehungsfragen

Das Haus der Fürstin Amalie von Gallitzin in der Grünen Gasse ist Treffpunkt berühmter Philosophen, Schriftsteller und Politiker. Nur ein einziger Besuch Drostes im Kindesalter mit Mutter und Schwester im Juli 1805 bei der angesehenen Gastgeberin des ‚Kreises von Münster‘ ist belegt.

Im Geist der Aufklärung

Für Drostes Mutter ist der Einfluss des Theologen und Pädagogen Bernhard Heinrich Overberg, Mitglied des Kreises um die Fürstin Gallitzin und deren Seelsorger, von großer Bedeutung. Die auch von Amalie von Gallitzin vertretenen neuen pädagogischen Impulse macht sie für die Erziehung der eigenen Kinder, die sie in den Elementarfächern zuerst selbst unterrichtet, fruchtbar.

Amalie von Gallitzin interessiert sich bereits für die Schulreformen des Staatsmannes und Oberverwalters des Hochstifts Münster Franz von Fürstenberg, bevor sie 1780 in Münster ansässig und selbst auf pädagogischem Gebiet tätig wird. Über Fürstenberg lernt sie Heinrich Overberg kennen, den sie 1789 als Beichtvater und wichtigsten Berater für die Erziehung ihrer Kinder Marianne und Dimitri gewinnt.

weiterlesen

Im 1784 gegründeten Lehrerseminar (‚Normalschule‘ genannt) bildet Overberg erstmals Lehrer und Lehrerinnen (!) für das Unterrichten an den bisher kläglich ausgestatteten Landschulen aus. In Theorie und Praxis verbindet er aufklärerische Ideen zur Förderung der geistigen Entwicklung jedes Kindes mit katholischer Glaubenslehre. Seine neuen Methoden, die beispielsweise das Erzählen von Beispielgeschichten statt Drill zum Auswendiglernen empfehlen und die Schüler zu emotionalem statt rein intellektuellem Erfassen von Lerninhalten anregen, haben so großen Erfolg, dass er öffentlich Kurse zu diesen Themen abhält, die auch Drostes Mutter besucht.

Im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts drängt sich, durch die Aufklärung angeregt, das Ideal persönlicher Individualität immer mehr ins Bewusstsein: Jeder Mensch soll sich frei entfalten können! Der wichtigste Baustein dazu ist Bildung, und zwar von Kindheit an. Unter dieser Perspektive erkennt man, dass Kinder keineswegs als kleine Erwachsene zu betrachten sind. Durch Overbergs Unterweisungen bekommt Drostes Mutter für damalige Verhältnisse geradezu modern anmutende Anregungen, wie sie ihre Kinder nicht nur im Lesen, Schreiben und Rechnen unterrichten, sondern sie auch zu einem gottesfürchtigen Leben erziehen kann. Dabei übernimmt sie Overbergs Ideale und legt Wert auf Gehorsam, Fleiß und Reinlichkeit, Höflichkeit und Wahrhaftigkeit.

Aus: Bernhard Overberg: Anweisung zum zweckmäßigen Schulunterricht für die Schullehrer im Hochstifte Münster (1793)

[Die kindlichen] Seelen sind das Ebenbild des großen Gottes, meistens noch alle in der ersten Unschuld und Heiligkeit; folglich auch noch der unverdorbene kostbare Gewinn, um welchen Jesus sein Blut vergoss. […] Sollten nun diese Kleinen, […] die alle von Gott Unserem Heilande so sehr geliebet werden, nicht auch eure Liebe verdienen? Ja, sollte nicht die Erkenntnis, dass sie Gottes Ebenbild und Erben, Christi Brüder und Miterben sind, […] dass sie ein Muster sind, dem wir alle gleich werden müssen; sollte diese Erkenntnis uns nicht dahin bewegen können, dass wir ihnen mit Hochachtung und einer gewissen Ehrfurcht begegnen?

Mit Amalie von Gallitzin und ihrem Kreis in Münster ist die Familie Droste-Hülshoff nur entfernt bekannt; das wichtigste Bindeglied ist Bernhard Overberg. Die Distanz mag darin begründet liegen, dass Fürstin Gallitzin sich in den 1790er Jahren immer eifriger und dogmatischer der katholischen Religion zuwendet. 1800 konvertieren in ihrem Haus der mit Goethe und Klopstock befreundete Dichter Friedrich Leopold Graf von Stolberg und seine Gattin zum Katholizismus. Als Fürstin Amalie und Overberg im Juli 1805 Hülshoff besuchen und wenige Tage später den Gegenbesuch von Drostes Mutter mit ihren Töchtern in der Grünen Gasse empfangen, kommt es zu nicht mehr als einem formellen Austausch.

Georg Oswald May, Ölgemälde von 1782

Amalie von Gallitzin,

geb. von Schmettau (1748–1806),

Salonnière

Mit Amalie von Gallitzin siedelt sich 1780 eine außergewöhnliche Frau in Münster an, philosophisch gebildet, von ihrem Mann, dem russischen Gesandten Fürst Dimitri Alexejewitsch Golizyn (dt. Gallitzin), getrennt lebend, eigenwillig und selbständig, eine Frau ohne große Scheu vor Konventionsbrüchen.

Durch ihren Mann lernt sie die Aufklärer Voltaire und Diderot persönlich kennen; mit dem niederländischen Philosophen Frans Hemsterhuis verbindet sie eine lebenslange Freundschaft. Ein intensives Interesse an reformpädagogischen Fragen teilt sie mit Fürstenberg und Overberg. Später wird ihr Kreis, die ‚familia sacra‘, zu dem der Aufklärungskritiker Johann Georg Hamann, die Schriftsteller Friedrich Heinrich Jacobi und Friedrich Leopold von Stolberg stoßen, zusehends religiöser.

weiterlesen

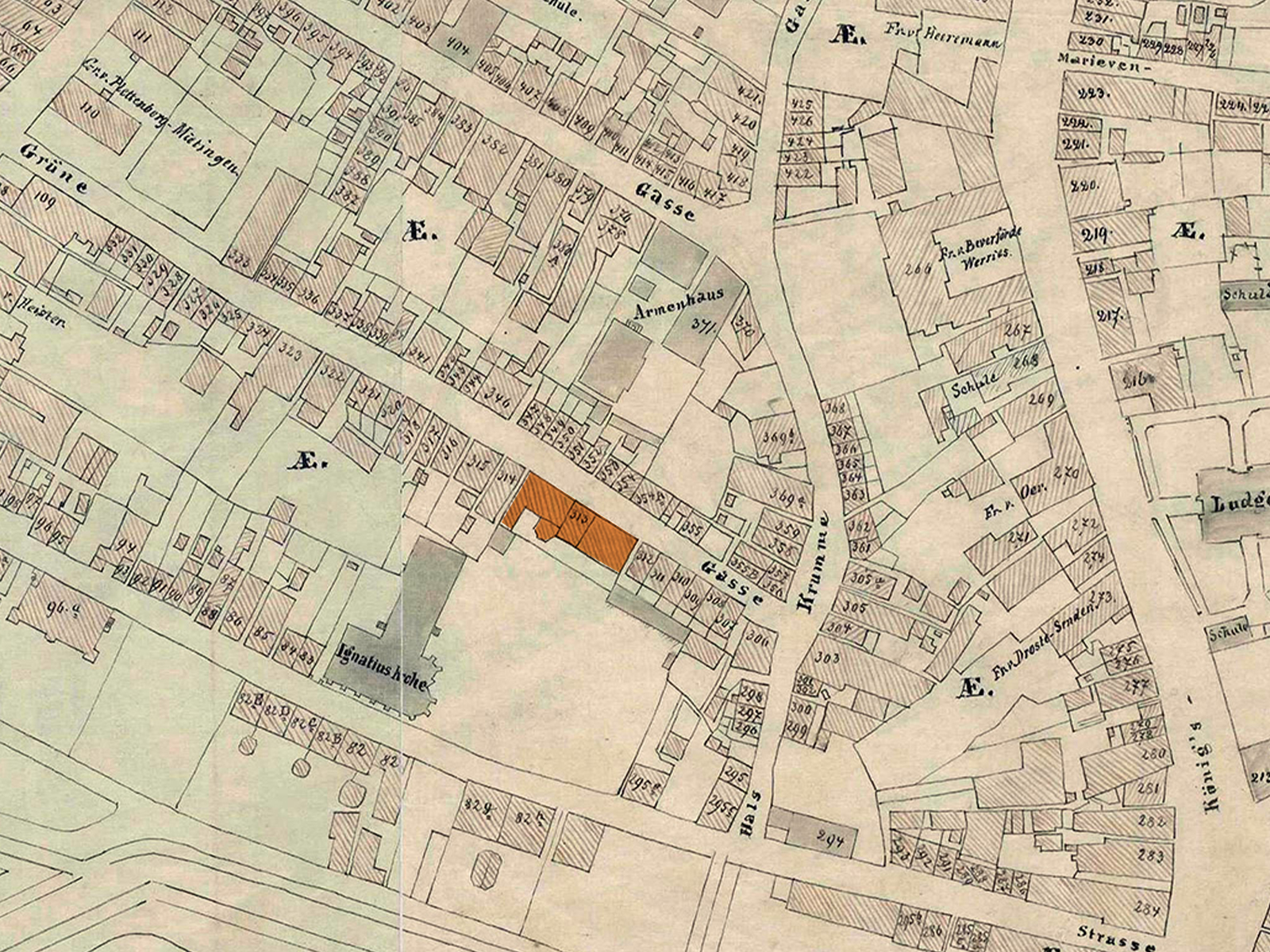

In der Grünen Gasse führt Amalie von Gallitzin ein offenes Haus, das sie bei Einzug entkernen lässt, um statt vieler kleiner Zimmer Platz für einen Salon und eine große Bibliothek zu haben. Außerdem mietet sie ein Bauernhaus in Angelmodde als Sommerresidenz, die ihr ein Leben in freier Natur mit ausgedehnten Spaziergängen und – für ihre Zeit sehr ungewöhnlich! – Schwimmen in der Werse erlaubt.

1785 reist Amalie von Gallitzin in Begleitung von Fürstenberg, Hemsterhuis und Sprickmann nach Weimar zu Goethe; wer im literarischen Feld etwas gelten will, muss das einfach tun. Anfang Dezember 1792 stattet Goethe der Fürstin einen mehrtätigen Gegenbesuch in der Grünen Gasse ab; man fühlt sich inspiriert voneinander, ohne dass eine wirkliche Freundschaft entsteht.

An diesem Ort

befindet sich heute das Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium.

Im 18. Jahrhundert steht hier in der Grünen Gasse eine dreiteilige Backstein-Gebäudegruppe mit einem weitläufigen rückseitigen Garten. Als Amalie von Gallitzin 1780 mit ihren beiden Kindern nach Münster zieht, bewohnt sie zunächst als Untermieterin das obere Geschoss, erwirbt jedoch noch im selben Jahr den Hof für stattliche 6000 Taler. Nach ihrem Tod im Jahr 1806 geht das Anwesen an ihre Tochter Marianne über, die es 1821 veräußert. Anlässlich eines Besuches bei dieser kehrt Annette von Droste-Hülshoff im Mai 1817 in die Grüne Gasse zurück. Im Weiteren unterhalten Mitglieder der Familie Ascheberg das Anwesen einige Zeit als ‚Ascheberger Hof‘. Seit den 1850er Jahren lassen sich bis zu ihrer Vertreibung 1872 Mitglieder des Jesuitenordens in dem Gebäudekomplex nieder.

weiterlesen

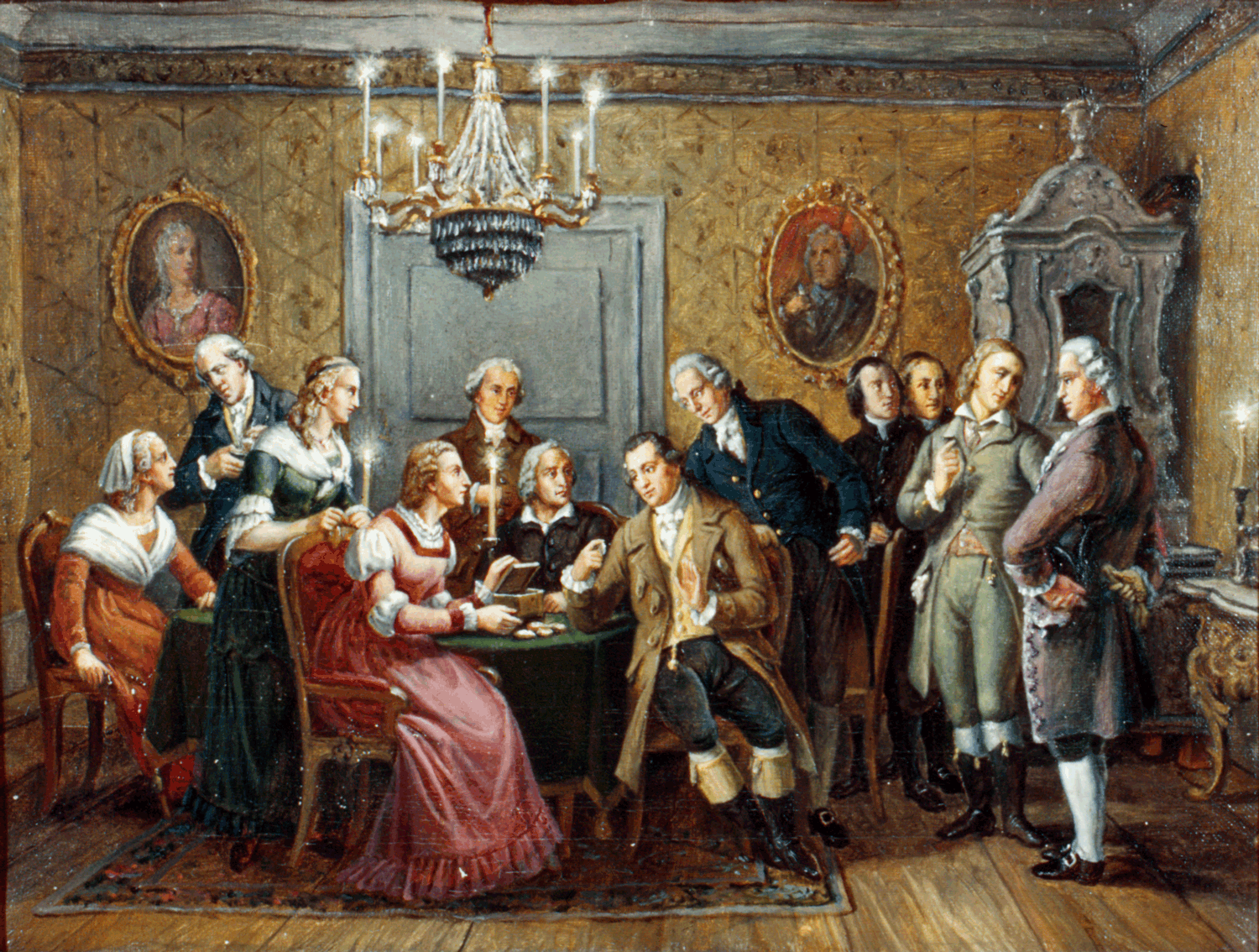

Im Stadthaus in der Grünen Gasse versammelt Amalie von Gallitzin ihren berühmten ‚Kreis von Münster‘ – verewigt ist diese Runde in dem bekannten Gemälde Die Fürstin Gallitzin im Kreis ihrer Freunde von Theobald von Oer aus dem Jahr 1864. Den Besuch Goethes thematisieren ebenfalls ein Gemälde sowie eine Gedenkplatte des Bildhauers Aloys Röhr an der Außenwand des heute dort befindlichen ‚Annette‘-Gymnasiums. Als 1788 der enge Vertraute Gallitzins, der Philosoph und Schriftsteller Johann Georg Hamann während seines Münster-Besuchs verstirbt, wird er im Garten des Hauses bestattet, später auf den Überwasserfriedhof umgebettet.

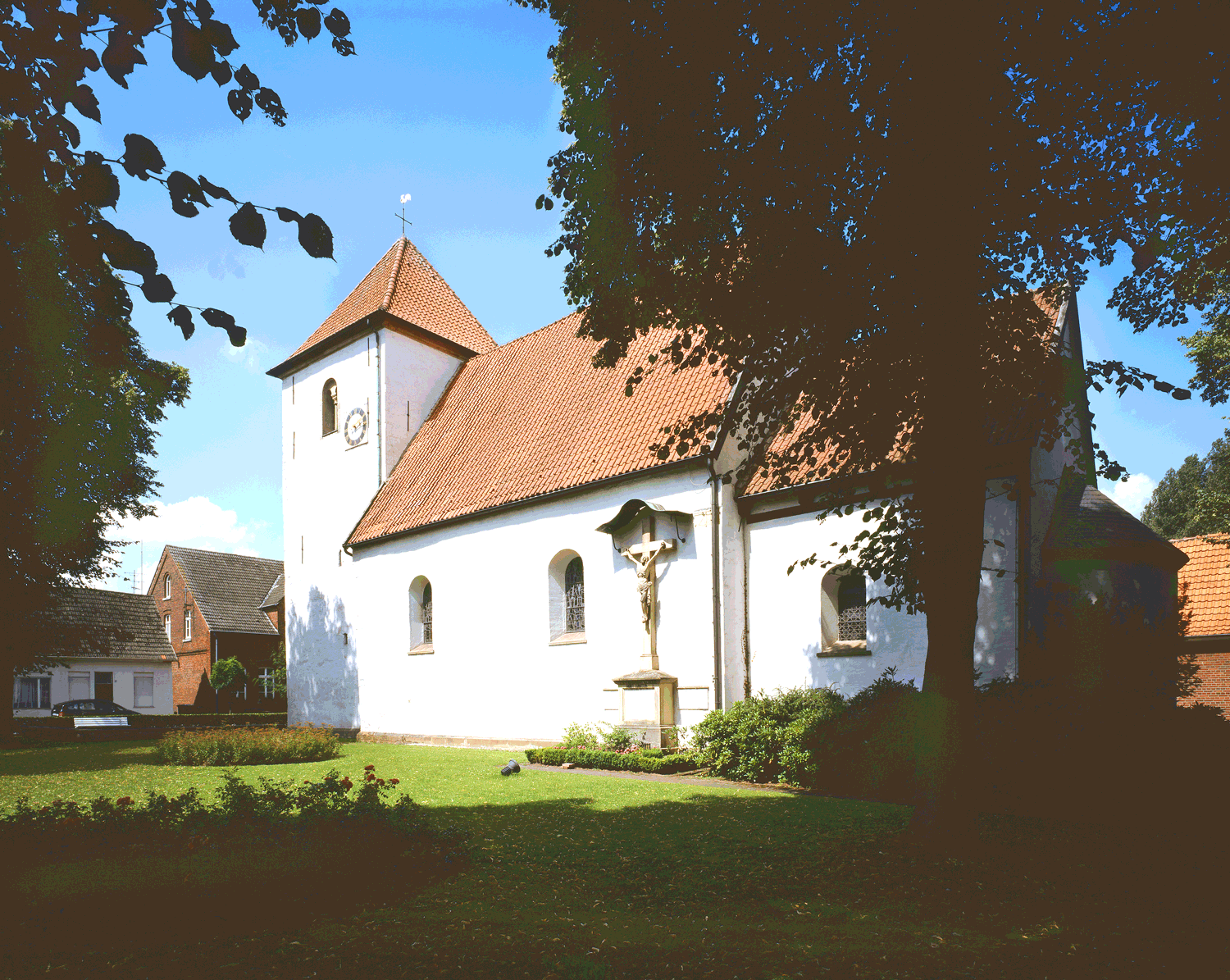

Neben ihrem Stadthaus unterhält die Fürstin einige angemietete Räume auf einem Bauernhof in Angelmodde als Landsitz. Weit nach ihrer Zeit brennt dieser 1906 nieder. Die verbliebenen Wirtschaftsgebäude und eine Remise weichen in den 1970er Jahren dem Bau eines Wohngebiets. Heute künden nur noch zwei als Naturdenkmal geschützte ‚Gallitzin-Eichen‘, und eine davon nur als Stumpf, von einstiger Geschichte. Die letzte Ruhestätte von Amalie von Gallitzin befindet sich im Außenbereich der romanischen Dorfkirche St. Agatha in Angelmodde, wo ein prunkvolles Grabmal an sie erinnert. Ein umgebautes ehemaliges Kötterhaus gegenüber der Kirche firmiert heute als ‚Gallitzin-Haus‘.

Gemälde „Die Fürstin Gallitzin im Kreis ihrer Freunde“ von Theobald von Oer aus dem Jahr 1864. Rechts neben dem kleinen Kind steht das zum Katholizismus konvertierte Ehepaar Stolberg, daneben Freiherr Adolph Droste-Vischering, der Domherr und Minister Franz von Fürstenberg sowie die Fürstin selbst. Ihre Tochter Marianne ist mit dem Rücken zum Betrachter dargestellt. Auch Anton Mathias Sprickmann (zweiter von rechts) gehörte zu diesem Kreis.

© Stadtarchiv Münster

Stationen in der Nähe

Quellen

Quellen fortlaufend nach Erwähnung im Text

Overberg, Bernhard Heinrich: Anweisung zum zweckmäßigen Schulunterricht für die Schullehrer im Hochstifte Münster. Münster: Aschendorff 1793, § 27 (S. 66f.).

Zur Vertiefung

Geisberg, Max: Grüne Gasse 32/34. In: Die Stadt Münster. Vierter Teil. Die profanen Bauwerke seit dem Jahre 1701. Münster: Aschendorff 1976 (= Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen. 41).