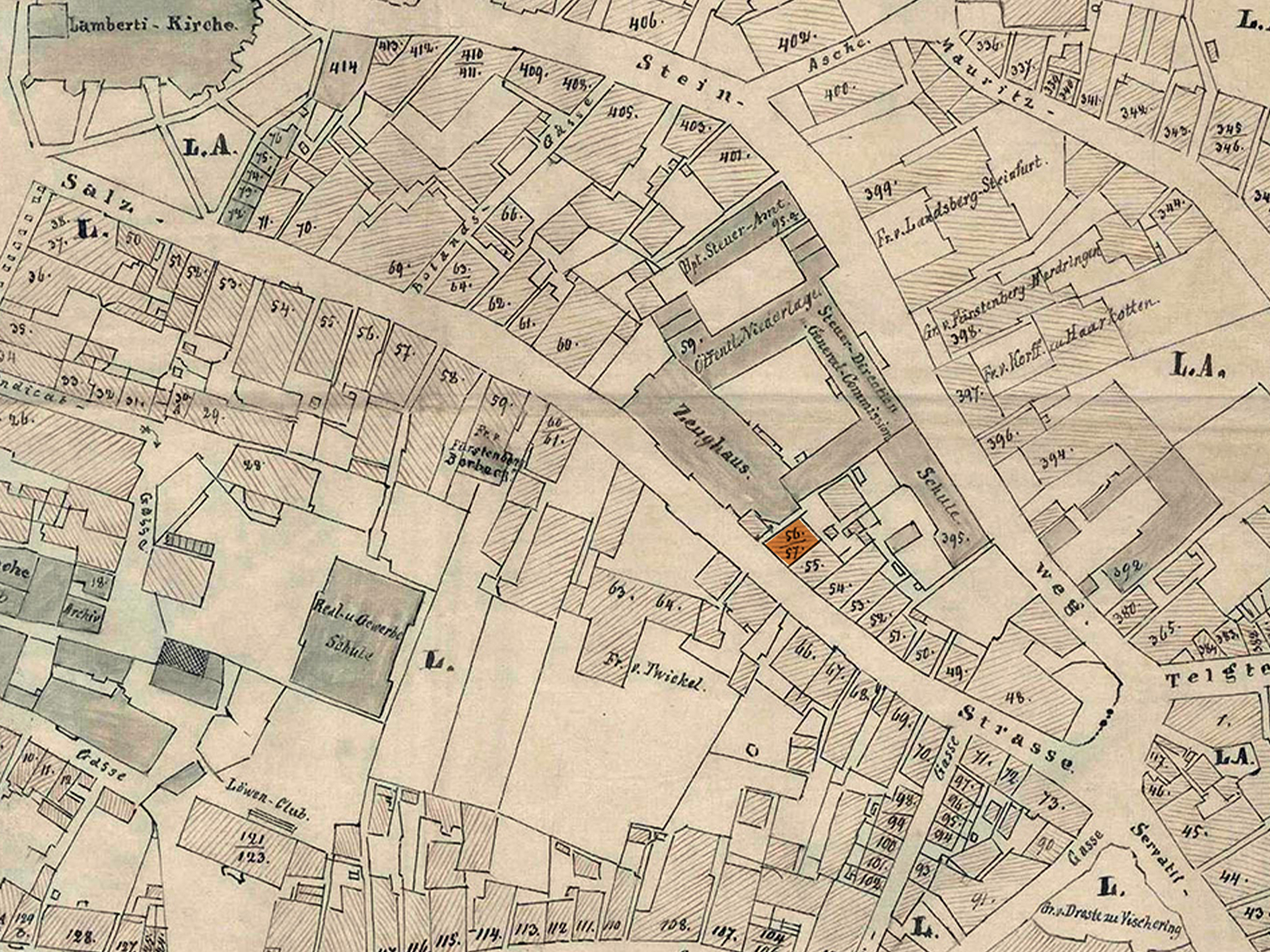

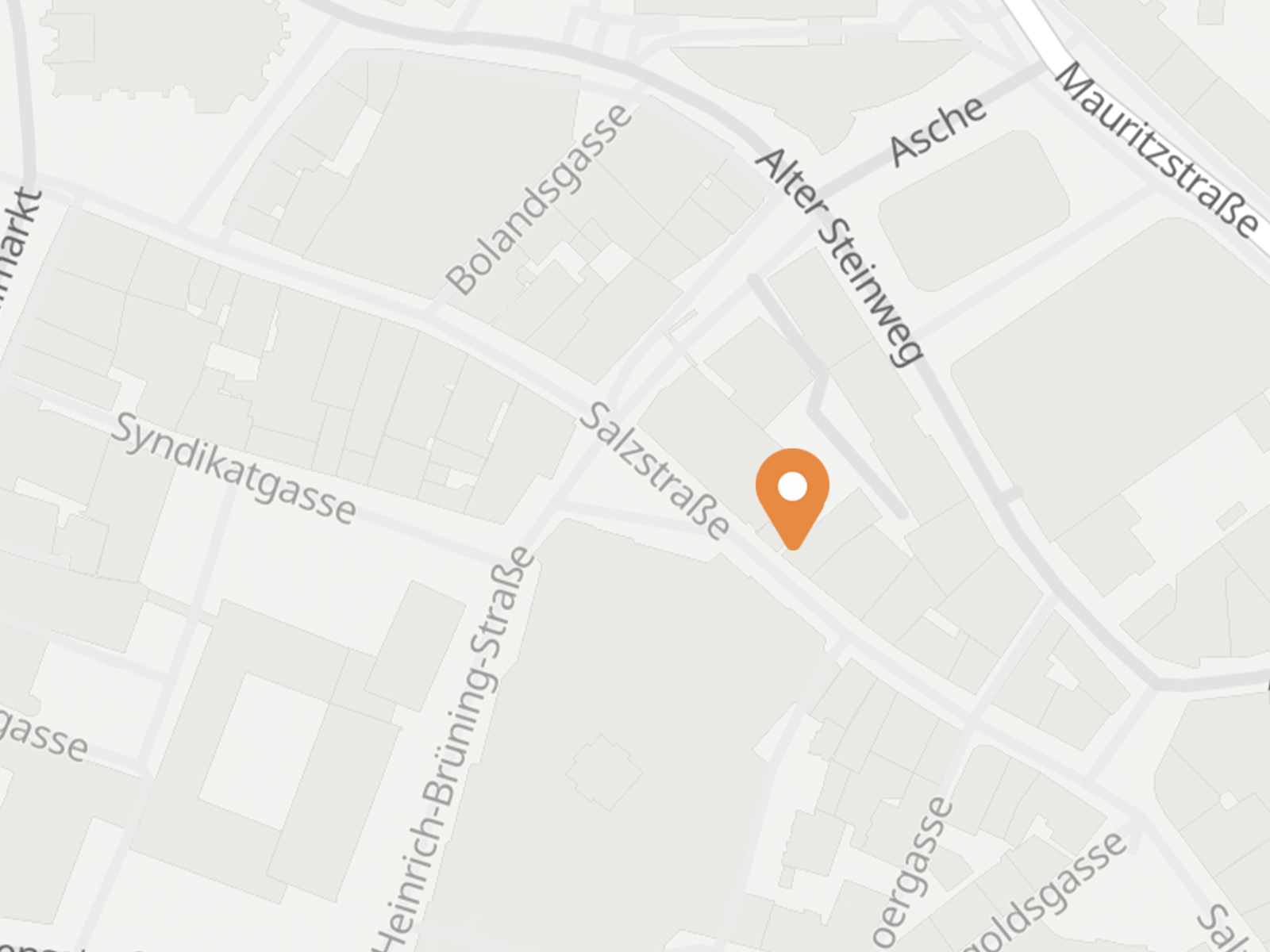

SALZSTRASSE 13:

Mietwohnung II der Familie Droste-Hülshoff

Zufluchts- und Rückzugsort

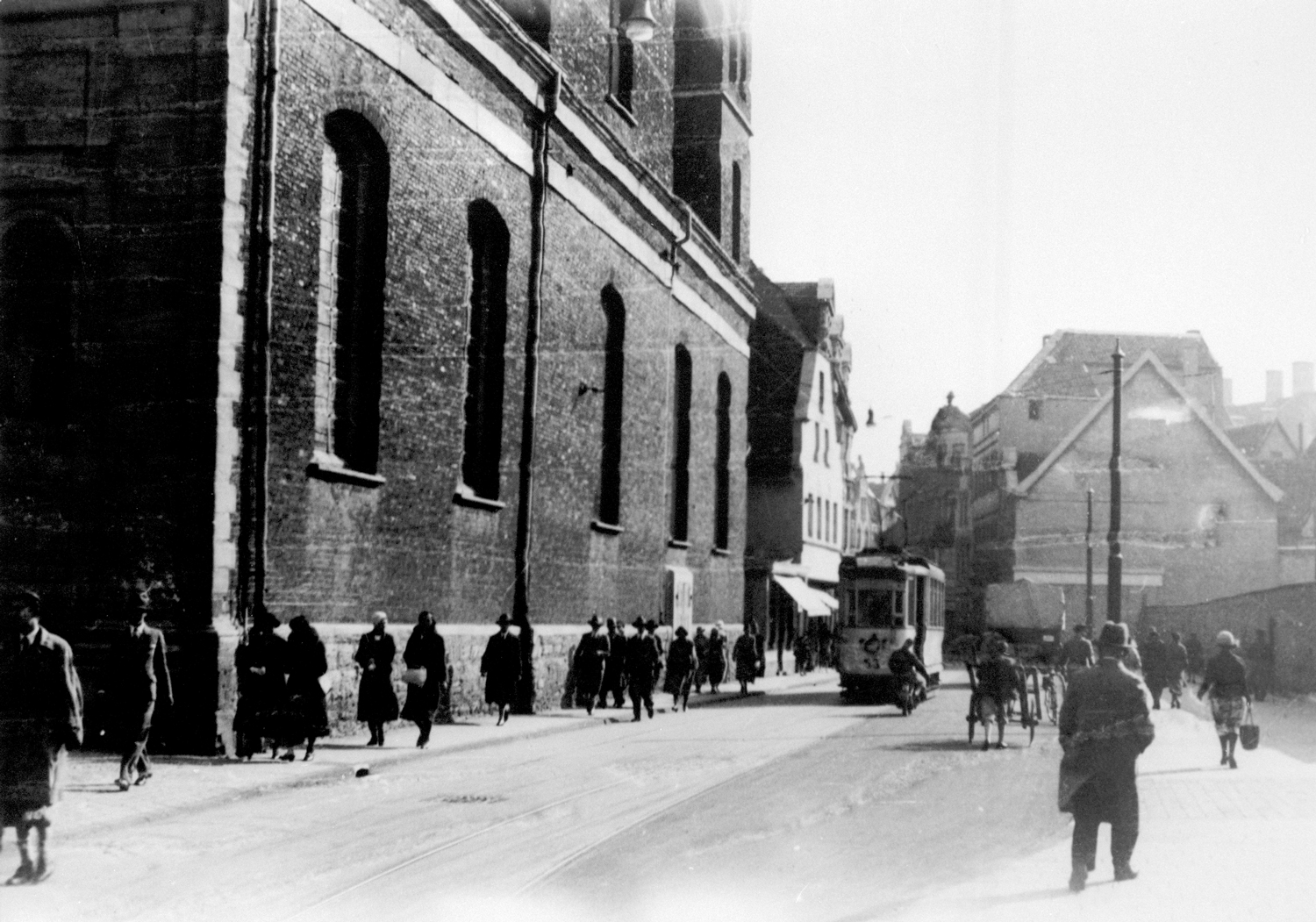

Seit 1837 verfügt die Familie Droste-Hülshoff über eine Mietwohnung im Haus des Schneidermeisters Ahlers in der Salzstraße, die Annette Droste bei ihren Besuchen in der Stadt nutzt. Eine besondere Geschichte verbindet diese Wohnung mit den Ereignissen in Münster vom 11. Dezember 1837.

Aufruhr wegen des Erzbischofs

Aufruhr wegen

des Erzbischofs

Im früheren Fürstbistum Münster herrschen zu Beginn des 19. Jahrhunderts unruhige Zeiten: Westfalen wird mehrfach fremdbesetzt und neu aufgeteilt. Vor dem Hintergrund der preußischen Herrschaft entfaltet sich der sogenannte Mischehenstreit, ein katholisch-protestantischer Konflikt. Vordergründig geht es dabei um religiöse Kindererziehung, eigentlich aber um Identität und Selbstbestimmung.

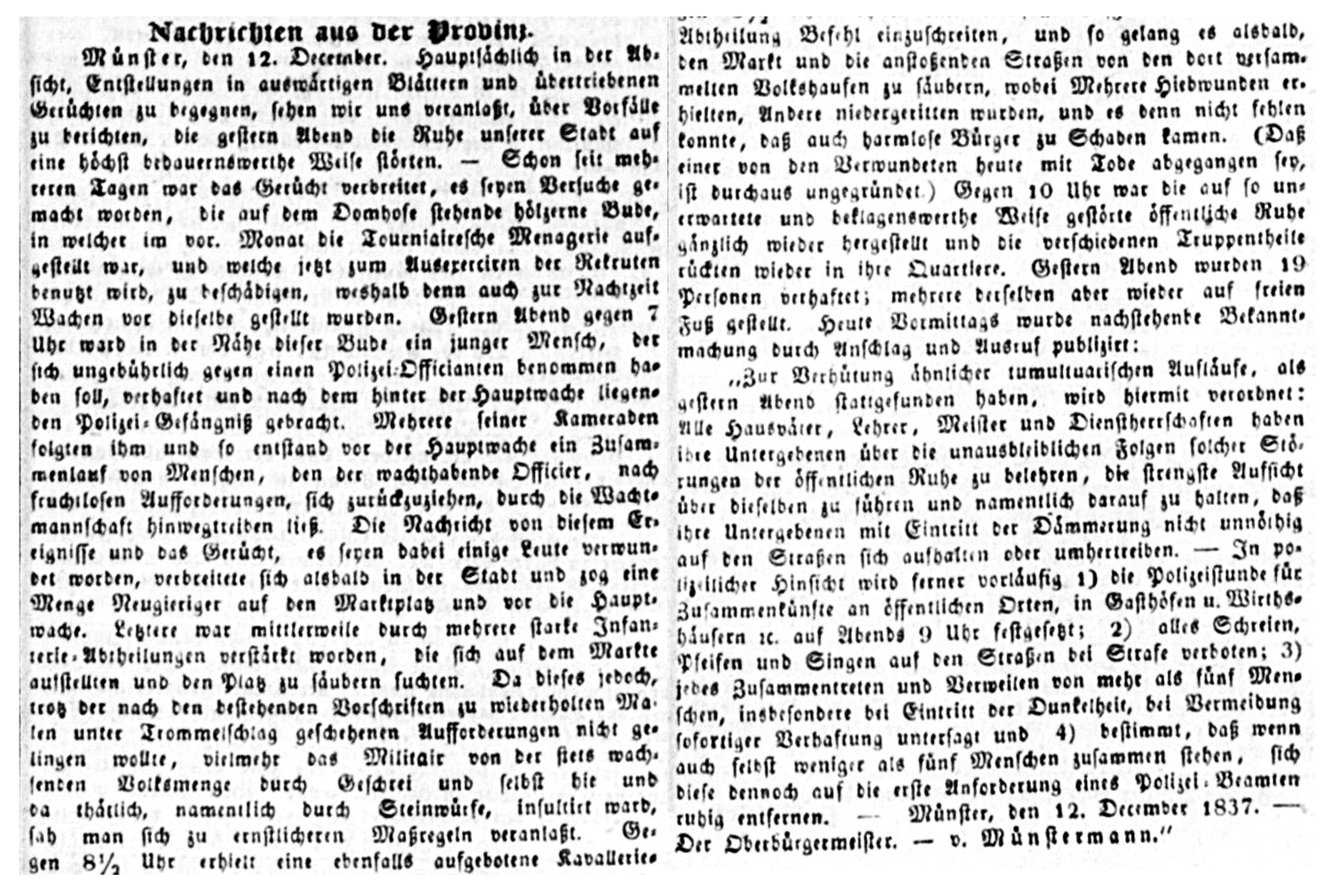

1802/03 zunächst Preußen zugeschlagen, wird Münster 1806 im Zuge der napoleonischen Kriege unter Napoleons Bruder Jérôme Bonaparte Teil des französischen Imperiums. Nach der Niederlage Napoleons 1813 in der Leipziger Völkerschlacht wird Westfalen 1815 langfristig zur preußischen Provinz. Die Dominanz von Adel und katholischer Geistlichkeit in Westfalen, das Festhalten an traditionellen Strukturen auch im Bürgertum machen den protestantischen Preußen, die einen modernen Verwaltungsstaat aufbauen wollen, die Reformarbeit schwer. Im November 1837 eskaliert der Mischehenstreit (‚Kölner Wirren‘).

weiterlesen

In der Frage, nach welcher Religion die Kinder aus konfessionsverschiedenen Ehen erzogen werden sollen, gilt nach preußischem Recht, dass der Religion des Vaters zu folgen ist, statt wie zuvor Kinder aus Mischehen in jedem Fall katholisch zu taufen. Eine geheime Absprache bewirkt die Duldung dieser Regelung durch die katholische Kirche – eine Praxis, der sich der 1835 gewählte neue Erzbischof Clemens August von Droste-Vischering strikt widersetzt. Daraufhin enthebt ihn der preußische Staat seiner Ämter und inhaftiert ihn in der Mindener Festung, später seines schlechten Gesundheitszustands wegen im Familienschloss Darfeld. Die Festsetzung des Erzbischofs führt in Westfalen zu einer Welle der Solidarität.

Vor diesem Hintergrund kommt es in Münster am 11. Dezember 1837 zu Tumulten, in die Annette von Droste unfreiwillig gerät. Am Abend dieses Tages sitzt Droste zusammen mit Luise von Bornstedt bei Elise Rüdiger in deren Wohnung an der Rothenburg beim Tee. Es ist das erste Zusammentreffen mit der späteren lebenslangen Freundin und zugleich Keimzelle des literarischen Zirkels im Hause Rüdiger, der „Heckenschriftsteller-Gesellschaft“. Plötzlich sind von draußen Stimmen und „ein furchtbares Hurrageschrei“ zu hören, wie Droste ihrer zu Besuch am Bodensee weilenden Mutter mitteilt: „Wir sprangen ans Fenster und sahen die ganze Rothenburg und Aegidiistraße voll Militär mit gezogenem Säbel“ (gegenüber der Wohnung befindet sich die preußische Aegidiikaserne). Sie berichtet weiter:

Aus dem Brief an Therese von Droste-Hülshoff vom 11. Februar 1838

Der Anfang des ganzen Tumults war so: Die Gemüter waren schon durch die Arrestation des Erzbischofs aufs äußerste erbittert, nun kam dazu, dass, nachdem kürzlich eine Menagerie aus Münster abgezogen war, die Militärbehörden die Bude gekauft hatten, um darin bei schlechtem Wetter exerzieren zu lassen. Das Volk dachte aber, es sei geschehn, um die Rekruten besser heimlich knuffeln zu können. Darüber waren schon allerlei Kleinigkeiten vorgefallen, einige Plakate an den Bäumen und der Bude selbst mit dem geistreichen Inhalt „Weg mit der Bude” oder „Weg mit den Preußen” etc.

weiterlesen

Da dies sie nicht wegblasen wollte, hatte man mehrmals Versuche gemacht, die Bude anzuzünden, überhaupt, die Wahrheit zu sagen, wurde den Preußen grad nicht viel guter Wille gezeigt. […] Die Gassenbuben waren sehr arg, sie schnitten den Soldaten Gesichter, sagten, wenn exerziert wurde: „Wo Soldoten sind, mott auck kanoneert weeren” und rollten den Offizieren Steine an die Füße, und Clemens Hellweg wurde arretiert, weil er einem Unteroffizier auf der Straße zwei Ohrfeigen gegeben. Den Preußen, besonders den friedlichen Zivilisten, war höllenangst, sie wagten kaum abends aus dem Hause zu gehn, und es gab manche lächerliche Anekdote davon.

Nun, an diesem Abend wurde wieder ein Junge attrappiert, der die Bude anstecken wollte, und heulend und mit Arm und Beinen sperrend zur Hauptwacht geführt. Mehrere vorübergehende Bürger legten sich mit guten Worten drein, sagten „Lasst ihn laufen, es ist ja ein Kind” etc. Das hielt etwas auf; wer vorüber ging, blieb stehn, und bald stand ein ziemlicher Trupp um die Wache und den heulenden Jungen. Jetzt wurde den Soldaten bange, der Offizier trat vor und befahl den Bürgern auseinander zu gehen, ein lautes Gelächter war die Antwort. Die Soldaten rückten an (immer nur noch die Wache), die Bürger teilten sich, ließen sie durch, traten hinter ihnen wieder zusammen und lachten. So ging es einige Mal, immer stolzierte die Wache durch, und immer traten die Bürger wieder zusammen und lachten. Der Offizier proklamierte zweimal ganz laut, dass sie auseinander gehn sollten, dann lachten sie noch viel ärger und blieben bei ihrem alten Manöver, doch hatte kein einziger die geringste Waffe, nicht mal einen Stock, in der Hand. […]

Jetzt ließ der Offizier einhauen, ein paar Bürger wurden verwundet und schrien, und nun erhob sich ein fürchterliches Hurragebrüll und „Vivat Clemens August! Nieder mit den Preußen!” Einige wenige Steine flogen, wie sie grade auf der Straße lagen, indem kamen die Husaren angeritten, nach denen die Wache geschickt hatte. Sie hieben ohne Rücksicht rechts und links ein, die Bürger wurden wütend, viele liefen fort, um Steine zu holen, und in einer Viertelstunde waren mehrere tausend auf dem Domplatze und Markt – es war ein gräuliches Gebrüll und Gelächter. Auf dem Domhofe soll der Steinhagel arg gewesen sein, aber sonst keine Waffe ist zum Vorschein gekommen, nur immer vor den Soldaten auseinander gelaufen und hinter ihnen wieder geschrien und gelacht. Es war fast auf allen Straßen zugleich los. Am Bispinghof, wo die Schlächter und Bäcker sich versammelt hatten, soll der Lärm sehr arg gewesen sein, aber keiner hat einen Soldaten zu verletzen gesucht, außer durch Steinwürfe. Durch die Salzstraße rannten sie zu ganzen Haufen, und immer „Vivat Clemens August! Nieder mit den Preußen! Ajas! Ajas! Wat möttet sick de Kölnsken schärmen!” (weil die den Erzbischof hatten fortführen lassen.) Indessen wurden die Kanonen aufgeführt, an alle Tore und auch auf dem Domplatze (sie sind aber nicht gebraucht worden).“

Plötzlich einer gefährlichen Situation ausgesetzt, entscheidet Droste, sich quer durch die Stadt in die Wohnung an der Salzstraße zu begeben. Sie findet im Sohn des Hausbesitzers einen Begleiter, und kommt über Umwege erst nach einer halben Stunde, aber unbeschadet im Haus des Schneiders Ahlers an. Sie löscht das Licht, lehnt das Fenster nur an und bleibt wach, „wie jedermann in dieser Nacht“. Im Brief an die Mutter ist auch Wochen später noch ihre Unruhe spürbar.

Aus dem Brief an Therese von Droste-Hülshoff vom 11. Februar 1838

Ich stand am Fenster, sah die Flüchtigen unaufhörlich vorbei laufen, noch immer schreiend: „Vivat, hurra, nieder etc.” Und die Bauernjungens hinter ihnen her mit gezogenem Säbel, die viel fluchten und in die Luft fochten, aber keinem was taten. Es war, sobald man den ersten Schreck über das Gebrüll überwunden hatte, mehr lächerlich als schrecklich. Einige Kerls fielen nah vor meinem Fenster und schrien noch auf der Erde: „Vivat Clemens, ajas, ajas! De Kölnsken olle Wiwer!” Und die Soldaten blieben solange zurück in vollem Fluchen und Blitzen mit den Säbeln, bis sie wieder aufgestanden waren und einen guten Vorsprung hatten.

weiterlesen

Vom Markte her hörte ich wohl ärgern Lärm, dachte aber, es würde wohl auf dieselbe Weise zugehn, als auf einmal ein schreckliches Jammergeschrei von dort herüber drang. Wrangel hatte seinen Protestanten befohlen, auf die Weiber und Kinder einzuhauen, d.h. nicht mit diesen Worten, sondern: „Schwärmattacke! Säubert die Kolonnaden.” Ich will dir nur gleich sagen, dass niemand getötet worden ist, aber eine Menge verwundet. Die Soldaten waren wie Tiger. Sie ritten in die Haustüren und hauten in die offenen Zimmer hinein. Bei einem Bäcker sind sie bis an den Küchenherd geritten und haben dort die Frau und zwei Männer gestochen. Die Bürger schäumten vor Wut, aber sie waren gänzlich unbewaffnet, der Steinvorrat längst zu Ende, und so zerstreuten sie sich. Gegen zwei Uhr war alles vorüber, nur das Militär blieb bis am Morgen in den Straßen aufgestellt, und die Woche hindurch wurde jede Nacht patrouilliert.

Droste als politische Zeitzeugin

Drostes Bericht über den Aufstand deckt sich weitgehend mit den amtlichen Protokollen, Zeitungs- und Augenzeugenberichten. In ihrer Schilderung zeigt auch sie sich preußenkritisch und hat Verständnis für die Münsteraner Glaubensgenossen, zumal gegenüber der strengen, konservativen Mutter. Das hindert sie aber nicht daran, die Vorgänge aus mehreren Perspektiven zu beleuchten und das befremdlich Skurrile der Situation ironisch aufs Korn zu nehmen. Welche politische Botschaft geht wirklich davon aus, fragt sie sich, dass die Adligen aus Solidarität mit dem Inhaftierten alle Bälle absagen? Ist es nicht reine Symbolpolitik, wenn sie in großen Scharen zur Festung pilgern – „eine wahre Adelswanderung“! Sie amüsiert sich über ihre eifernden Tanten, die über das Thema debattieren „wie der beste Theologe und Politiker“. „Übrigens zeigt sich jetzt, was ich gewiss wusste“, schreibt sie weiter, „dass der Erzbischof sich alle seine Umgebungen zu Feinden gemacht, die Kölner sind, trotz ihrer Frömmigkeit, so froh ihn los zu sein, dass sich auch keine Maus regt, und sogar sein Domkapitel Klagen gegen ihn eingereicht hat, was freilich schändlich genug, aber doch kein Beweis seiner Unverträglichkeit ist.“

Erst 1840, mit der Thronbesteigung Friedrich Wilhelms IV. kann der Mischehenstreit beigelegt werden, indem die Handhabung in den Verantwortungsbereich der einzelnen Bischöfe abgegeben wird.

An diesem Ort

befindet sich heute ein Restaurant. Spätestens ab Ende 1837 mietet die Familie Droste an dieser Stelle eine Wohnung in dem Haus, das dem Schneider Franz Joseph Engelbert Ahlers gehört, der selbst dort wohnt und im Erdgeschoss ein Ladengeschäft betreibt.

weiterlesen

Dass Droste hier recht unbeobachtet unterschlüpfen kann, ist ihr viel wert, wie eine Briefäußerung deutlich macht. „Ich blieb die Nacht inkognito in Münster, bei Ahlers“, schreibt sie ihrer Schwester im September 1842 und berichtet von den „überprächtigen“ Kleidungsstücken – zahlreiche „Gold und Silber blitzende Livréen“ mit „sehr dichten Reihen silberner (oder vergoldeter) Knöpfe auch mit den Wappen“ –, die Ahlers anlässlich eines großen Festes mit Anwesenheit des preußischen Königs für den münsterschen Adel produziert. Erschrocken kommentiert sie angesichts der hohen Kosten Ahlers’ „Meisterstück“ für ihren Bruder Werner: „eine Jägeruniform und eine andre, weiß mit Silber, und schwarzen Plüschhosen, noch reicher wie die andern und viel geschmackvoller besetzt“.

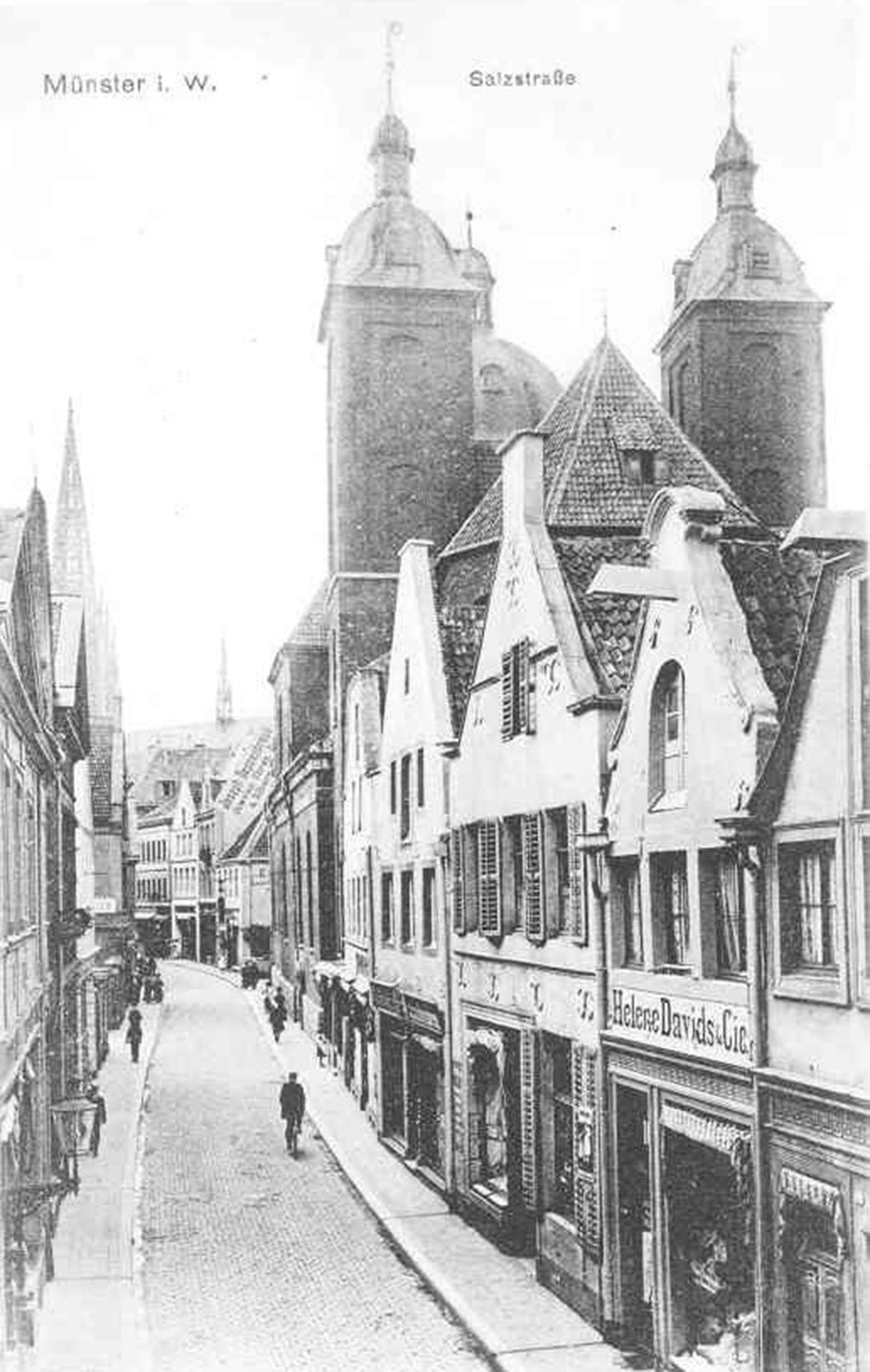

Das Gebäude, das seit Anfang des 18. Jahrhunderts fast durchgehend von Kleidermachern bewohnt wird, befindet sich seit 1804 bis mindestens in die 1850er Jahre in Ahlers’ Besitz. Im Zweiten Weltkrieg wird es vollständig zerstört. Wie zur Droste-Zeit grenzt auch heute noch westlich daran die barocke Dominikanerkirche. Sie steht dort seit 1725, errichtet nach einem Entwurf des westfälischen Architekten Lambert Friedrich von Corvey, der sich von der Universitätskirche der Pariser Sorbonne inspirieren lässt. Drostes Vorfahre Bernhard III. von Droste-Hülshoff hatte Teile seines Münsteraner Stadthofs verkauft, damit auf dem Grundstück die Dominikanerkirche errichtet werden konnte.

An der Kirche ein Stück die Salzstraße hinauf, fällt der Blick zur Rechten auf eine freistehende Fassadenwand, die an die Kirchenfront anschließt. Diese Wand ist das einzige Überbleibsel des ehemals dort befindlichen Dominikanerklosters. Als die Familie Droste-Hülshoff die Wohnung beim Schneider Ahlers mietet, ist das Kloster infolge der Säkularisation längst aufgelöst, und die Kirche wird vom preußischen Militär als Zeughaus genutzt. Seit 1880 befindet sich die Kirche im Besitz der Stadt Münster. Ihr Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg dauert bis 1974. Seit 2018 beherbergt das 2017 profanierte Gebäude die Installation Zwei Graue Doppelspiegel für ein Pendel von Gerhard Richter mit einem Foucaultschen Pendel und einer 48 Kilogramm schweren Metallkugel, eine Schenkung des Künstlers an die Stadt Münster.

Stationen in der Nähe

Quellen

Quellen fortlaufend nach Erwähnung im Text

„ein furchtbares Hurrageschrei“; „wir sprangen ans Fenster“; „Der Anfang des ganzen Tumults“; „wie jedermann in dieser Nacht“ und „Ich stand am Fenster“: Brief an Therese von Droste-Hülshoff vom 11. Februar 1838 (HKA VIII, 290-294).

„eine wahre Adelswanderung“: Brief an Sophie von Haxthausen vom 7. Dezember 1837 (HKA VIII, 271).

„wie der beste Theologe und Politiker“ und „Übrigens zeigt sich jetzt, was ich gewiss wusste“: Brief an Therese von Droste-Hülshoff vom 11. Februar 1838 (HKA VIII, 290-294).

„Ich blieb die Nacht inkognito in Münster, bei Ahlers“ und „Gold und Silber blitzende Livréen“ mit „sehr dichten Reihen silberner (oder vergoldeter) Knöpfe auch mit den Wappen“: Brief an Jenny von Laßberg vom 10. September 1842 (HKA IX, 332f.).

Zur Vertiefung

Blasberg, Cornelia: ‚Verwandlung der Welt‘. Annette von Droste-Hülshoffs ungeschriebene Poetik. In: Norbert Otto Eke, Marta Famula (Hg.): Ästhetik im Vormärz. Bielefeld: Aisthesis 2022 (= Forum Vormärzforschung. Jahrbuch 2020), S. 181-200.

Jarnot, Sabine: Die Salzstraße. Mit Lambertikirchplatz, Hölzernes Wams, Bolandsgasse, Winkelgasse, Arztkarrengasse, Servatiikirchplatz, Kleiboltengasse, Ringoldsgasse und Loergasse. Münster: Aschendorff 2001 (= Häuserbuch der Stadt Münster. 2).

Keinemann, Friedrich: Das Kölner Ereignis und die Kölner Wirren (1837–1841). Weichenstellungen, Entscheidungen und Reaktionen mit besonderer Berücksichtigung Westfalens. Münster: Aschendorff 2015 (= Materialien der Historischen Kommission für Westfalen. 9).

Küster, Thomas: Historischer Hintergrund. In: Annette von Droste-Hülshoff. Handbuch. Hg. von Cornelia Blasberg und Jochen Grywatsch. Berlin/Boston: De Gruyter 2018, S. 41-51.