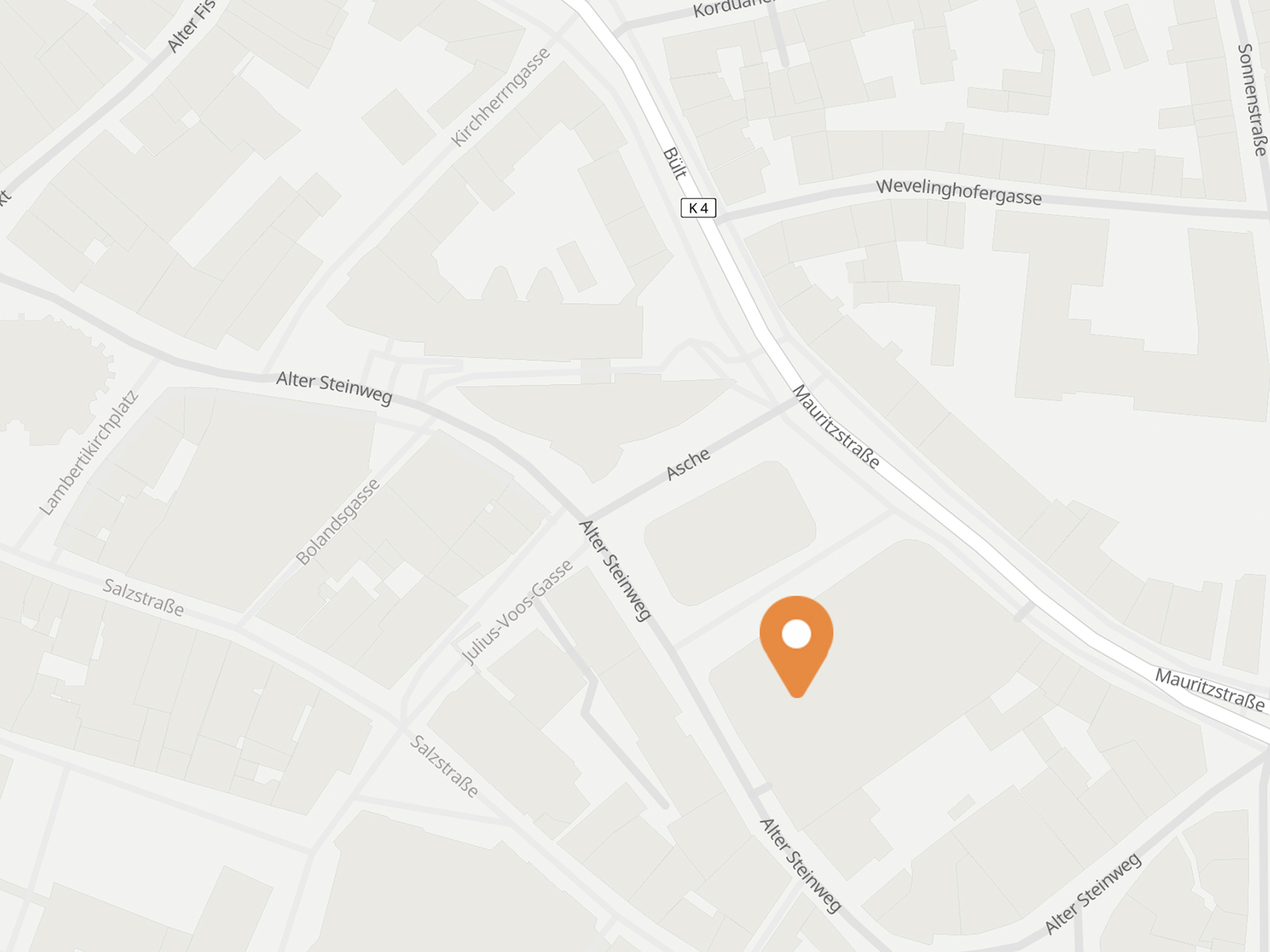

ALTER STEINWEG 15/16:

Mietwohnung I der Familie Droste-Hülshoff

ALTER STEINWEG 15/16:

Mietwohnung I der Familie

Droste-Hülshoff

Ab geht die Post – zunächst aber meist zu Fuß

Im Haus des Postmeisters Hermann Ignaz von Hamm, das hier am Alten Steinweg steht, mietet die Familie Droste-Hülshoff ab 1818 eine Wohnung, um nach dem Verkauf des Gravenhorster Hofes eine städtische Unterkunft zu behalten.

Botengänge und Poststationen

Botengänge und

Poststationen

Briefe sind zu Drostes Zeit neben dem mündlichen Gespräch das einzige Kommunikationsmittel. Eines, das große Entfernungen überbrücken kann. Das ist umso wichtiger, da Reisen beschwerlich ist und Drostes Verwandte und Freundinnen zwischen Bökendorf und Bodensee weit verstreut sind.

Seit dem späten 18. Jahrhundert erfreut sich der Privatbrief großer Beliebtheit. Auch Annette von Droste-Hülshoff bedient das Genre vielfach und ausgiebig. Dabei zählt sie zu den herausragenden Briefschreiberinnen ihrer Zeit. Ihre eng und klein beschriebenen Episteln umfassen oft viele Seiten, sind vielschichtig, geistreich und spannend, oft witzig, mitunter spöttisch und ironisch, dabei immer anregend, voll von erzählerischer Finesse, kurz: kleine literarische Kunstwerke.

Wie aber erreichen die Briefe ihre Adressat:innen und wie kommen sie an die Autorin?

weiterlesen

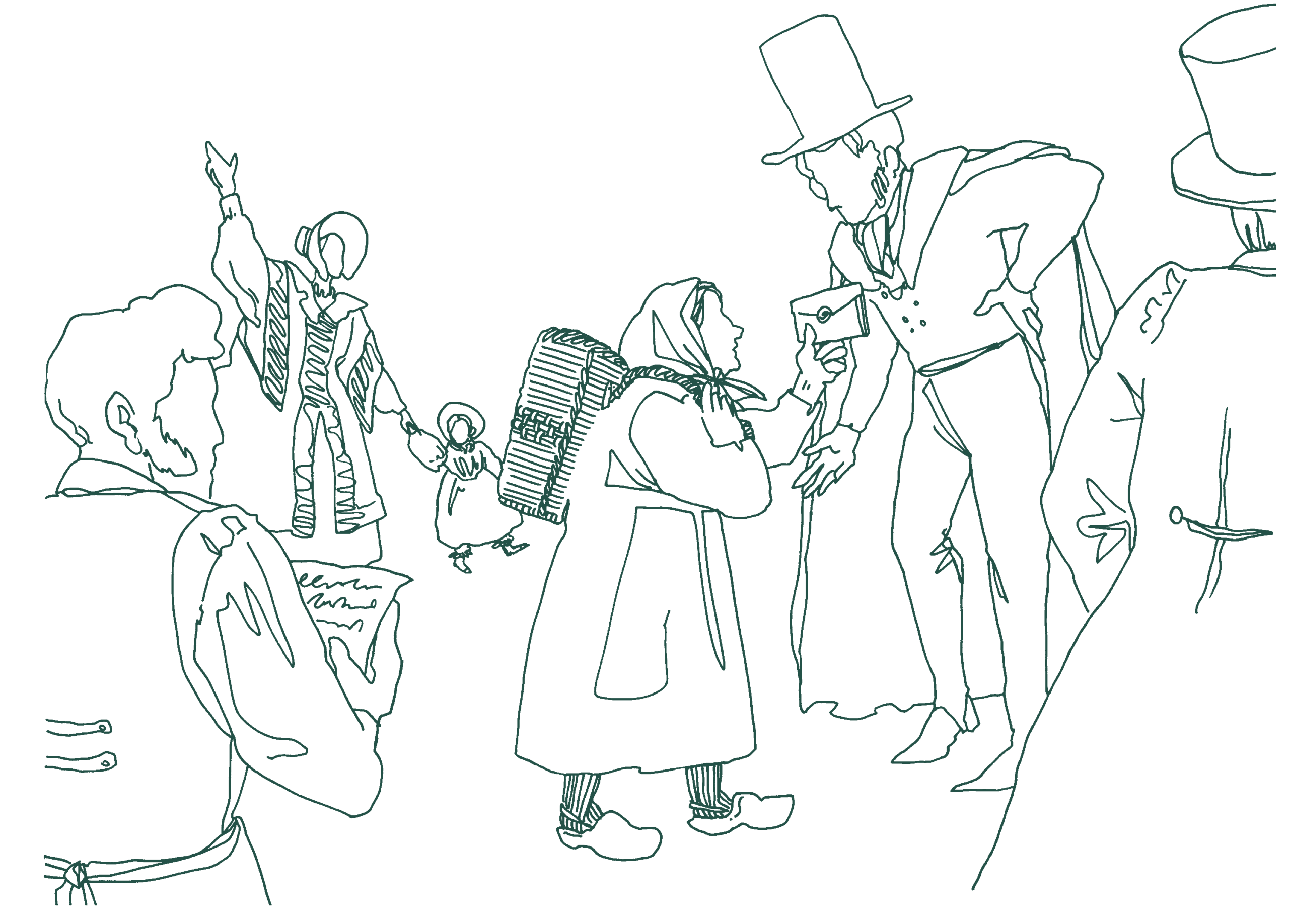

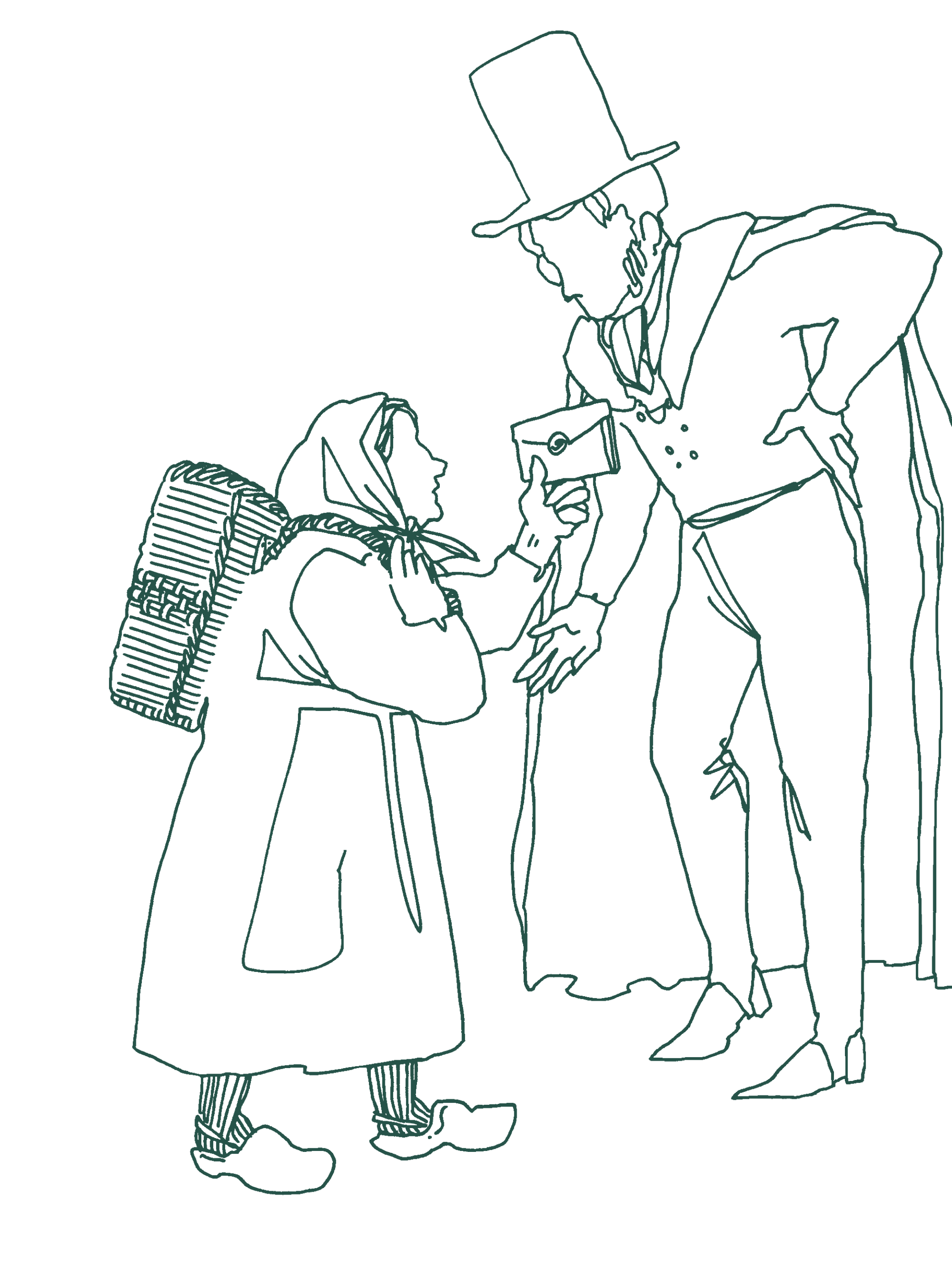

Burg Hülshoff und Haus Rüschhaus sind längst noch nicht Teil eines postalischen Distributionsnetzes. Um Briefe von und nach Münster zu schaffen, benötigt man eine Botenstruktur. Knecht Herrmann übernimmt das oft, und für das Rüschhaus erfüllt später ‚die Bückersche‘ diese Funktion. Die Botenfrau, Bäuerin und Verwandte ihrer früheren Amme Katharina Plettendorf, wird häufig in Drostes Briefwechsel erwähnt.

Die frühere fürstbischöfliche Landespost wird Anfang des 19. Jahrhunderts durch die preußische Post abgelöst. Zweimal wöchentlich besteht für Droste die Möglichkeit, Briefe via Münster zu verschicken oder zu empfangen. An diesen Tagen sind ‚die Bückersche‘ oder andere Bedienstete als Boten im Einsatz. Welche Verwicklungen damit einher gehen konnten, teilt Droste einer Tante mit.

Aus dem Brief an Sophie von Haxthausen vom 23. Oktober 1837

Dass ich, beste Sophie, deinen Brief erst jetzt beantworte, und dass ich nicht nach Heesen geschrieben ist meine Schuld nicht – denk! ich habe den deinigen erst bekommen, wie du schon wieder fort warst. Die Fürstenberg hatte ihn nämlich nach Ahlers geschickt, wo er fast acht Tage liegen blieb, und ihr dann zurückgeschickt wurde, mit dem Bedeuten, dass man die Briefe für Rüschhaus nicht dort annehme, sondern bei D´Hamm auf der Jüdefelder Straße. Da nun, gleich nachher, die Bückersche mehrere Tage nicht nach Münster ging, so habe ich ihn erst am 18ten erhalten.

Die Familie von Hamm, die auch einen Wohnsitz in der Jüdefelder Straße hat, wird nur wenige Male in Drostes Briefen erwähnt. 1802 wird sie mit Hermann Ignaz Hamm, Postmeister des kaiserlichen Reichspostamtes zu Münster, in den Adelsstand erhoben. Den Töchtern Trinette, Pauline und Louise, die sie einmal „die drei Hämmchen“ nennt, steht Droste zeitweise freundschaftlich nahe.

Postverbindung und Briefgeheimnis

Postverbindung und

Briefgeheimnis

Im Ganzen ist die Beförderung von Postsendungen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in vielerlei Hinsicht unterentwickelt. Kein Wunder also, dass der Adel die verbreitete Praxis der Familienreise gern zur alternativen Postbeförderung nutzt. Von Vorteil ist, dass diese Methode Portokosten sparen hilft. Als Nachteil schlägt zu Buche, dass private Boten nicht immer das Briefgeheimnis wahren. Allerdings gilt ein Brief in dieser Zeit generell eher als Gemeingut. Für Droste ist es selbstverständlich, dass sie ihre Briefe der Mutter vorliest oder zum Lesen überlässt. Aufschlussreich ist folgende Anekdote, die Droste einer Cousine mitteilt:

Aus dem Brief an Therese von Wolff-Metternich vom 22. September 1821

Ich mag nicht gern über anderer Leute Geheimnisse schreiben. – Solltest du etwa noch nicht wissen, wie dein Bruder Clemens hinter sämtliche Geschichten gekommen ist, so will ich es dir berichten. – Ich habe es von Werner, dem er es selbst erzählt hat. – Wie wir nach Hamm waren, hatte ich [Clemens] meine kleinen Briefe von Anna Ferdinand aufzuheben gegeben. Der ist in der größten Not, wo er sie sicher genug verstecken soll, und stopft sie endlich in den kleinen Behälter für Pfropfenpapier an einer Büchse, wo er bald darauf vergisst. Dein Bruder kommt indes hier, und will auf die Jagd gehen, findet die Briefe, und steckt sie, in der Meinung, dass sie an Werner wären, wie er behauptet, ungelesen in die Tasche. Ferdinand kommt darauf zu, erklärt, dass die Briefe ihm gehörten, und Clemens gibt sie, nach seiner Meinung, alle, wieder her. – Wie er jedoch in Münster ist, und einmal in seiner Tasche nach altem Papiere sucht, findet er noch einen versehenen Brief, und kann sich nicht enthalten, ihn zu lesen. – Ich glaube es ihm nicht, dass sich die Sache so verhält – denn ich vermisse keinen meiner Briefe. – Wahrscheinlich hat Clemens sie gleich anfangs alle, oder doch die meisten durchgelesen.

Ab 1815 werden unter der preußischen Verwaltung Postverbindungen stark ausgebaut. Postboten zu Pferd reiten nun via Sendenhorst nach Hamm, nach Bielefeld, Paderborn oder Kassel. Für den Postanschluss in Städte außerhalb Preußens wie z.B. Hamburg sorgt zudem die Thurn-und-Taxis’sche Post. Zusätzlich fährt zweimal wöchentlich die Postkutsche in Richtung Osnabrück, Amsterdam, Düsseldorf, Paderborn, Bielefeld und Hamm. Für einen Brief zwischen Münster und Meersburg, wo Drostes Schwester Jenny ab 1834 lebt, muss mit einer Postlaufzeit von mindestens vier, oft sieben Tagen gerechnet werden.

Die ‚Bückersche‘

Von entfernteren Dörfern und von den ländlichen Adelssitzen aus bleibt es schwierig, Post auf den Weg zu bringen. Für Nienberge ist als Überbleibsel aus fürstbischöflichen Zeiten zwar zeitweise ein privater Postbote tätig, er transportiert aber nur einmal wöchentlich Sendungen zu Fuß zwischen Nienberge und Münster. Da Nienberge aber auch ein gutes Stück Weg entfernt liegt, nutzen die Frauen im Rüschhaus bevorzugt die ‚Bückersche‘ als persönliche Postbotin, um Briefe und Nachrichten zuzustellen, bei der Post aufzugeben oder bei Familien in der Stadt abzuholen.

An Schlüter schreibt Droste: „Eilt es aber mit dem Buche, so bitte ich nur um zwei Zeilen, abzugeben bei Ohrendorfs auf der Jüdefelder Straße, und mein weiblicher Merkur wird Flügel an die Holzschuhe schnallen um Ihren Winken desto schleuniger nachzukommen“. Gelagert werden Briefe an Droste bei Nachbarn der Stadtwohnungen, bei der Familie d’Hamm und der Kaufmannsfamilie Ohrendorff oder beim Schneider Ahlers in der Salzstraße.

weiterlesen

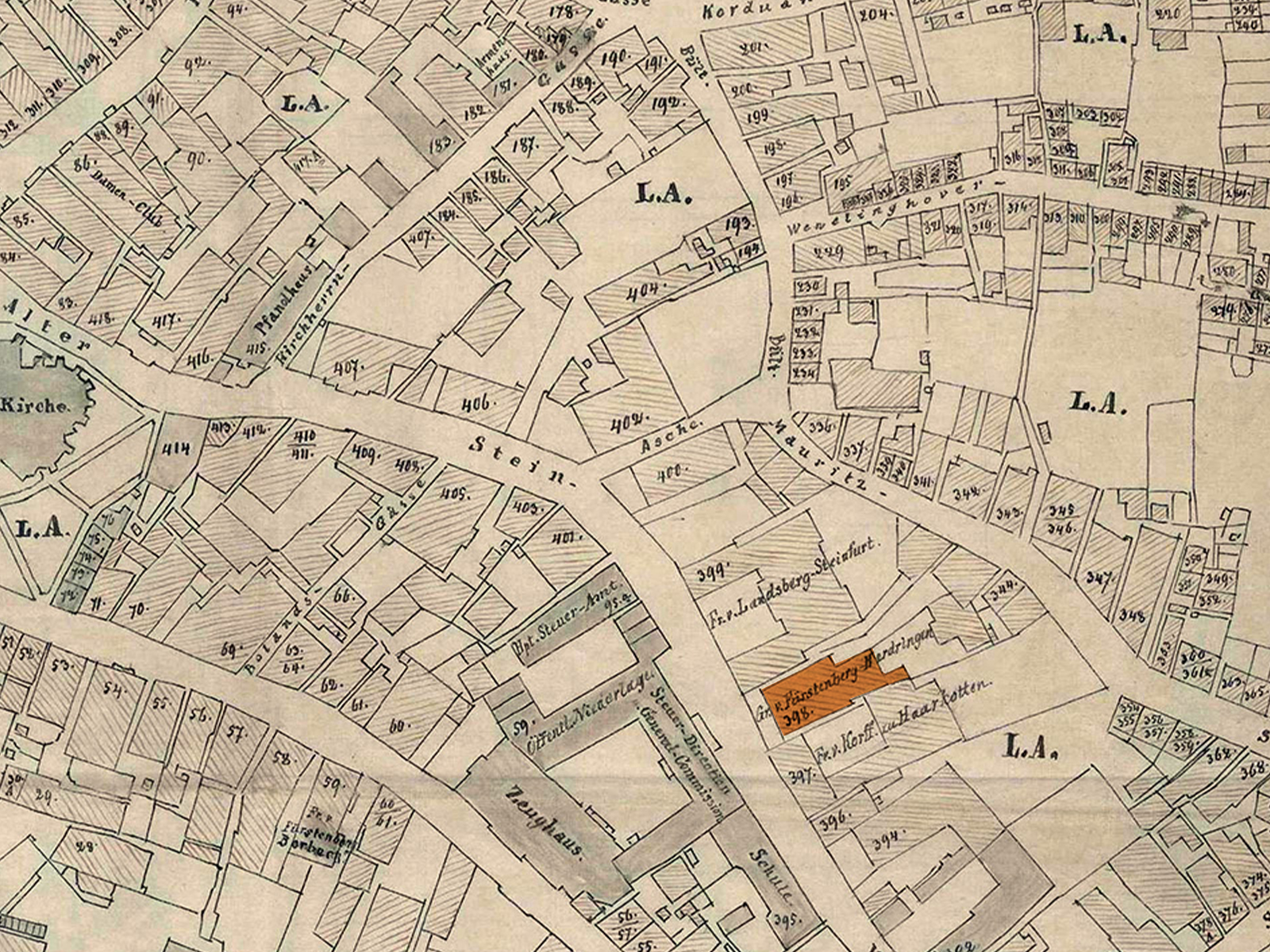

Über die Bauersfrau Bücker, die zeitweise sogar „fast jeden Tag“ auf Botengängen zwischen Münster und Nienberge pendelt, in anderen Phasen aber auch „selten“ geht, „nicht mal jede Woche“, ist kaum etwas bekannt. Entweder holt sie die Post selbst im Rüschhaus ab oder Knecht Hermann bringt sie ihr auf den benachbarten Bauernhof. Dieser befindet sich damals nur wenige hundert Meter entfernt, dort, wo heute die Straße Am Gievenbach verläuft jenseits der Autobahn A1, deren Bau er in den 1960er Jahren zum Opfer fällt. Der ‚Bücker-Kotten‘ gehört ehemals ebenfalls den Droste-Hülshoffs und wird zur Bewirtschaftung verpachtet. Die Ländereien der Familie sind zu groß, um nur von der Burg Hülshoff und dem Rüschhaus aus bewirtschaftet werden zu können. So unterhalten die Droste-Hülshoffs bis zu fünf Kotten, jeweils bestehend aus Haus mit Garten und einem Acker.

Als praktisches Verbindungsglied zu Bekannten und Verwandten in der Stadt sowie als Informantin über den neuesten Klatsch und Tratsch, ist die ‚Bückersche‘ von wichtiger Funktion. Es ist aber immer wieder auch von diversen Schwierigkeiten mit ihr die Rede; sie habe „ein paar saubere Streiche gemacht […], weswegen sie es nicht wagt das Haus zu betreten“, heißt es im Brief an Sophie von Haxthausen vom 6. Februar 1838. Auch 1842 nutzt Droste „die Bückersche, offenbarer Unterschleife wegen, nicht mehr“. Schwester Jenny gegenüber nennt Droste die Botenfrau „unseren weiblichen Spitzbuben, die Madame Bücker“, vertraut der „Karfreitagsvettel“ jedoch erneut ihre Post an. 1844 hat man sich dann wieder „mit der Bückersche brouilliert“ und muss einmal mehr auf „zufällige Gelegenheit“ hoffen, Post nach Münster zu befördern oder von dort zu bekommen.

An diesem Ort

befindet sich heute ein Durchgang sowie ein Geschäfts- und Parkhauskomplex.

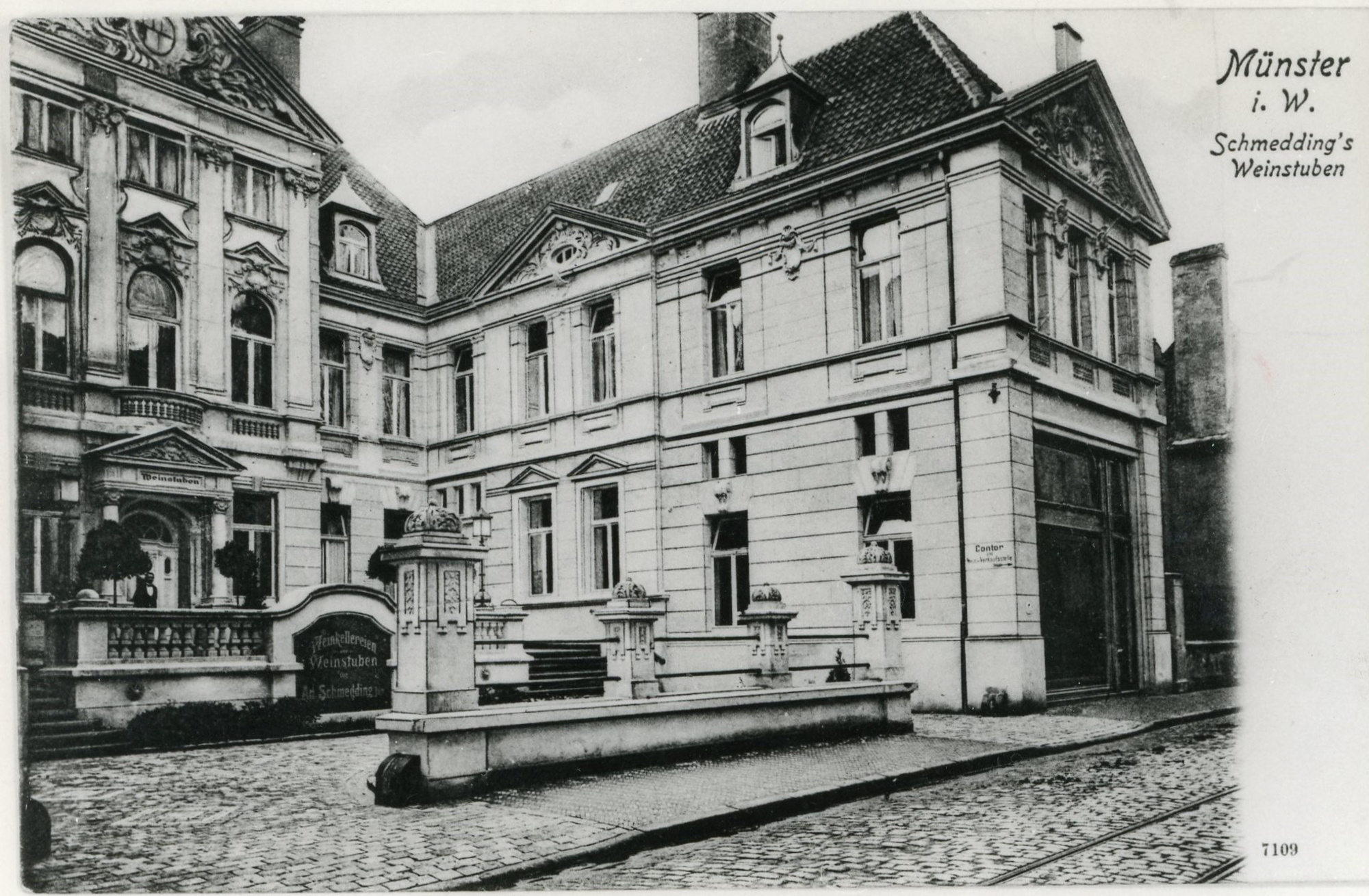

Zur Zeit Drostes steht an diesem Ort ein Adelshof, der von der Familie des Postmeisters Hermann Ignaz von Hamm unterhalten wird. Mit dessen Töchtern pflegt Annette von Droste-Hülshoff Umgang. Zwischen 1818 und Mitte der 1830er Jahre mietet die Familie Droste-Hülshoff hier eine Wohnung, die als Stadtwohnsitz für Besuche in Münster dient.

weiterlesen

Ob die Familie gleichzeitig auch die Stadtwohnung in der Salzstraße nutzt, lässt sich nicht ermitteln. Der ständige Wohnsitz der Familie von Hamm befindet sich wahrscheinlich in der Jüdefelder Straße. Dass die Familie im Alten Steinweg Anfang des 19. Jahrhunderts zusätzlich einen Adelshof unterhält, ist wohl kein Zufall: Im weitaus größeren und eindrucksvolleren Gebäude links neben der Hülshoff-Wohnung befindet sich zwischen 1785 und 1803 das „Fürstlich Thurn und Taxische Postamt“, dessen Leiter Hermann Ignaz von Hamm ist. Nachdem das kaiserliche Reichspostamt dort auszieht, bewohnen die Freiherren von Landsberg-Steinfurt den Hof. Um die Jahrhundertwende lässt sich hier das Münsteraner Traditionsunternehmen ‚Schmeddings Weinstuben‘ nieder.

Ab 1855 wird der Adelshof mit der Hülshoff-Wohnung zum Wohnsitz der Grafen von Fürstenberg-Herdringen. 1906 brennt das Gebäude vollständig aus. Da das Gebäude nach dem Brand stark umgestaltet wird und kein historisches Bildmaterial aus der Zeit vor dem Brand existiert, lässt sich über Aussehen und Zustand des schmalen Adelshofs zur Zeit Drostes nur spekulieren.

Der Ersatzbau vom Anfang des 20. Jahrhunderts wird im Zweiten Weltkrieg zerstört. Das Areal, auf dem das Haus stand, ist seitdem unbebaut. Der Pavillon zur Linken, in dem sich heute ein Modegeschäft befindet, wird in den 1950er Jahren als Ausstellungshalle für das Autohaus Opel Kiffe errichtet. Dieser sogenannte ‚Kiffe-Pavillon‘ steht inzwischen unter Denkmalschutz. Zur Rechten befinden sich Gastronomie und ein Parkhaus, für das in den frühen 2010er Jahren nach einer langwierigen Klärung komplizierter Eigentumsverhältnisse zweckmäßige Nachkriegsbauten abgerissen werden.

Stationen in der Nähe

Quellen

Quellen fortlaufend nach Erwähnung im Text

„Dass ich, beste Sophie“: Brief an Sophie von Haxthausen vom 23. Oktober 1837 (HKA VIII, 250).

„die drei Hämmchen“: Brief an Christoph Bernhard Schlüter vom 2. Januar 1835 (HKA VIII, 157).

„Wie wir nach Hamm waren“: Brief an Therese von Wolff-Metternich vom 22. September 1821 (HKA VIII, 61f.).

„Eilt es aber mit dem Buche“: Brief an Christoph Bernhard Schlüter vom 14. Mai 1846 (HKA X, 373).

„fast jeden Tag“: Brief an Elise Rüdiger vom 20. Februar 1845 (HKA X, 260).

„selten“, „nicht mahl jede Woche“: Brief an Sophie von Haxthausen vom 6. September 1837 (HKA VIII, 239).

„ein paar saubere Streiche gemacht“: Brief an Sophie von Haxthausen vom 6. Februar 1838 (HKA VIII, 281).

„die Bückersche, offenbarer Unterschleife wegen“: Brief an Sophie von Haxthausen vom 24. September 1842 (HKA IX, 364).

„unsern weiblichen Spitzbuben“, „Charfreitagsvettel“: Brief an Jenny von Laßberg vom 29. Oktober 1834 (HKA VIII, 150f.).

„mit der Bückersche broullirt“, „zufällige Gelegenheit“: Brief an Levin Schücking vom 29. September 1844 (HKA X, 217).

Zur Vertiefung

Geisberg, Max: Die Stadt Münster. Die Bürgerhäuser und Adelshöfe bis zum Jahre 1700. Münster: Aschendorff 1934 (= Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen. 41, 3).

Gödden, Walter: Die andere Annette. Annette von Droste-Hülshoff als Briefschreiberin. Paderborn u.a.: Schöningh 1991.

Grywatsch, Jochen: Annette von Droste-Hülshoff als Briefschreiberin. In: Handbuch Brief. Von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart. Hg. von Marie Isabel Matthews-Schlinzig, Jörg Schuster , Gesa Steinbrink und Jochen Strobel. Berlin: De Gruyter 2020, S. 1170-1182.

Heimatverein Nienberge e.V. (Hg.): Die Nienberger Bauerschaft Schonebeck. Münster 2016 (= Heimatblatt für Nienberge).