BOGENSTRASSE 15:

Komödienhaus

Sehen und gesehen werden

Droste und ihre Familie besuchen immer, wenn sie es einrichten können, das Komödienhaus, das hier zwischen 1775 und 1890 seinen Standort hat. Man erfreut sich vor allem an Opern und Singspielen, aber auch an den in Münster eher ansonsten unbeliebten Schauspieldarbietungen.

Ein Theater im Schlachthaus

Das Theater hat es nicht leicht in Münster. Bis 1775 geben wandernde Schauspieltruppen ihre Vorstellungen noch im Krameramtshaus, dann erhält die Stadt mit dem Komödienhaus am Roggenmarkt eine feste Bühne. Die Schauspieler:innen selbst sind dabei von der Bevölkerung nicht gern im Stadtbild gesehen. Andersherum lässt der Geschmack des münsterschen Publikums in den Augen von Theaterdirektoren und Kritikern ebenso zu wünschen übrig: In Münster will man Opern hören, darüber hinaus wird es schwierig.

Auch die Familie Droste-Hülshoff scheint diese Vorliebe zu teilen; Jenny hält 1815 in ihrem Tagebuch fest: „Lotte, Fränzchen und Nette begleiteten sie [Bekannte] nach Münster und blieben bis zum anderen Tage dort, weil sie auf eine Oper hofften, es wurde aber Hamlet gespielt“.

Mit ihrer Familie besucht Droste Theateraufführungen im Damenstift Hohenholte bei Havixbeck, wo die Schwester Jenny zeitweise wohnt. Als 13-Jährige tritt Droste einmal auch selbst dort auf und liefert dabei wohl eine eindrucksvolle schauspielerische Leistung ab, über die man sogar in Münster spricht. Allerdings bleibt es für sie bei diesem einen Mal, denn ihr öffentliches Auftreten wird in der Familie skeptisch gesehen.

weiterlesen

Versagte Leidenschaft

Mehr noch, von außen kommen Ermahnungen, die einmal mehr deutlich machen, welch strengen Vorstellungen der junge weibliche Adelsnachwuchs ausgesetzt ist und wie sich das bei der lebhaften Annette von Droste nochmals verstärkt. Die einflussreiche Stimme des Friedrich Leopold von Stolberg rät der Mutter dringend dazu, die Bühnenaktivität zu unterbinden:

Aus dem Brief Friedrich Leopold von Stolbergs an Therese von Droste-Hülshoff vom 25. März 1810

Ich habe gehört, dass Fräulein Nette in gesellschaftlichen Kreisen Komödie spiele. Für Männer und Frauen ist, meiner innigsten Überzeugung nach, diese Übung wenigstens gefährlich; für Jünglinge noch mehr; für junge Mädchen noch weit mehr, und eben für Fräulein Nette mehr noch als für andere. Ich habe lange und mehr als mir lieb war, in der großen Welt gelebt, wo eben diese Übung eingeführt worden. Ich habe keinen und noch weniger eine gesehen, welche nicht merklichen Schaden dadurch gelitten hätte. […] Wiewohl ich es wiederholen muss, dass ich solche Komödien nicht kenne – so ist doch das bloße Vorstellen jeden Menschen, mehr als Männern den Frauen, mehr als diesen den Mädchen und vor allem solchen nicht nur gefährlich, sondern gewiss schädlich, welche gereizte Nerven und einen phantastischen Schwung des Geistes haben.

Annette von Droste beschäftigt sich vor allem in frühen Jahren mit eigenen Bühnenproduktionen. Aus ihrer Jugendzeit sind drei dramatische Arbeiten überliefert – das Stück Hedwig und Sophie oder Verzweiflung und Rache (1812/13), von dem nur eine Seite erhalten ist, der dramatische Scherz Das Räthsel (1813–1820) und das Stegreifspiel Scenen aus Hülshoff (1817). Auch das ambitionierteste und umfangreichste Werk dieses Genres, das Trauerspiel Bertha oder die Alpen (1813/14), fällt in diese Zeit, wird aber nicht vollendet. Ebenso zu Lebzeiten ungedruckt bleibt das einzige spätere Werk der dramatischen Form, das 1840 entstandene Lustspiel Perdu! oder Dichter, Verleger und Blaustrümpfe, eine Satire auf den Literaturbetrieb der Zeit. Zählt man zu Drostes dramatischem Schaffen noch die Arbeiten für musikalische Bühnenwerke im Bereich Oper, so ergibt sich eine durchaus umfangreiche Beschäftigung in den 1820/30er-Jahren, die aber aufgrund des fragmentarischen Status der Werke im Ganzen randständig bleibt.

Die münstersche Bühne

Zum Unterhaltungsangebot im Komüdienhaus zählen neben Oper und Theater natürlich auch Konzerte und Bälle. Als Mehrzweckgebäude mit einem Fassungsvermögen von mehr als 600 Personen ist das Komödienhaus der Veranstaltungsort, an dem alle Stände zusammenkommen sollen. Trotz des idealistischen Grundgedankens krankt die Spielstätte an allen Enden; es gelingt nicht, eine feste Besetzung in Münster zu halten, die Gattung Schauspiel bleibt unbeliebt beim Publikum, die Ausstattung kommt zunehmend herunter. Unter französischer Herrschaft wird das Komödienhaus vermehrt für Bälle, Konzerte, aber auch für gute Inszenierungen genutzt; auch Max von Droste-Hülshoffs Oper Bianca wird in dieser Zeit hier uraufgeführt.

weiterlesen

Von 1810 bis in die 1820er Jahre besucht Droste hier regelmäßig Konzerte sowie Theater- und Opernaufführungen, über die sie sich aber selten äußert. Überliefert ist eine von wenig Begeisterung geprägte Beurteilung der prominenten Schauspielerin Henriette Händel-Schütz:

Aus dem Brief Friedrich Leopold von Stolbergs an Therese von Droste-Hülshoff vom 25. März 1810

Ich habe gehört, dass Fräulein Nette in gesellschaftlichen Kreisen Komödie spiele. Für Männer und Frauen ist, meiner innigsten Überzeugung nach, diese Übung wenigstens gefährlich; für Jünglinge noch mehr; für junge Mädchen noch weit mehr, und eben für Fräulein Nette mehr noch als für andere. Ich habe lange und mehr als mir lieb war, in der großen Welt gelebt, wo eben diese Übung eingeführt worden. Ich habe keinen und noch weniger eine gesehen, welche nicht merklichen Schaden dadurch gelitten hätte. […] Wiewohl ich es wiederholen muss, dass ich solche Komödien nicht kenne – so ist doch das bloße Vorstellen jeden Menschen, mehr als Männern den Frauen, mehr als diesen den Mädchen und vor allem solchen nicht nur gefährlich, sondern gewiss schädlich, welche gereizte Nerven und einen phantastischen Schwung des Geistes haben.

Annette von Droste beschäftigt sich vor allem in frühen Jahren mit eigenen Bühnenproduktionen. Aus ihrer Jugendzeit sind drei dramatische Arbeiten überliefert – das Stück Hedwig und Sophie oder Verzweiflung und Rache (1812/13), von dem nur eine Seite erhalten ist, der dramatische Scherz Das Räthsel (1813–1820) und das Stegreifspiel Scenen aus Hülshoff (1817). Auch das ambitionierteste und umfangreichste Werk dieses Genres, das Trauerspiel Bertha oder die Alpen (1813/14), fällt in diese Zeit, wird aber nicht vollendet. Ebenso zu Lebzeiten ungedruckt bleibt das einzige spätere Werk der dramatischen Form, das 1840 entstandene Lustspiel Perdu! oder Dichter, Verleger und Blaustrümpfe, eine Satire auf den Literaturbetrieb der Zeit. Zählt man zu Drostes dramatischem Schaffen noch die Arbeiten für musikalische Bühnenwerke im Bereich Oper, so ergibt sich eine durchaus umfangreiche Beschäftigung in den 1820/30er-Jahren, die aber aufgrund des fragmentarischen Status der Werke im Ganzen randständig bleibt.

Aus dem Brief an Anton Matthias Sprickmann von Ende Februar 1816

Ich bin vor einigen Tagen auf einige Tage in Münster gewesen, um die berühmte mimische Künstlerin Madame Händel-Schütz zu sehen, die sich jetzt dort aufhält, und auch noch wohl einige Zeit bleiben wird. […] Sie gab aber leider in der Zeit, dass ich dort war, keine mimische Vorstellungen, sondern nur Deklamatorien. Es ziemt mir nicht mein Urteil über eine Künstlerin zu äußern, worüber ganz Deutschland schon so sehr zu ihrem Vorteile entschieden hat, und deren Namen ganz Europa kennt, nur eins: Sie erschien zuerst in der Rolle der Thekla im Wallenstein in einer äußerst prächtigen Kleidung, und diese behielt sie bei allen andern Szenen bei, obgleich keine einzige darunter war, wozu sie gepasst hätte. […] Und obgleich sie beim Deklamieren immer mit ihrem Gemahl, dem Herrn Professor Schütz, abwechselte, und also jedes Mal das Theater verließ, sollte sie dieses, wie sich doch vermuten lässt, nicht überall so getan haben. So könnte es sehr leicht als das Zeichen einer beleidigenden Geringschätzung des münsterischen Publikums genommen werden.

Nachdem 1815 neue Bühnendekorationen für das Komödienhaus angeschafft werden und es dem neuen Intendanten August Pichler ab 1818 gelingt, den Ruf der Bühne zu verbessern, befindet auch Droste, dass „wir jetzt ein sehr schönes Theater in Münster haben, d.h. eine herrliche Schauspielergesellschaft und vortreffliche Dekorationen“.

Das Liebhabertheater in Meersburg

Auch später, im weit entfernten Meersburg muss Droste nicht auf diese Art kulturelle Unterhaltung verzichten. Erfreut ist sie zu erfahren, dass es dort ein Laientheater gibt. Sie schreibt an ihre Mutter:

Aus dem Brief an Therese von Droste-Hülshoff vom 28. Januar 1842

Nun muss ich Dir noch sagen, dass wir jetzt hier ein brillantes Liebhabertheater haben, und schon zweimal gespielt worden ist. Zuerst um Neujahr, der Wildfang, dann am vorigen Montage, das Alpenröschen – die ersten Liebhaber sind, Lina Honstetter (Bürgemeisters Tochter) und ein gewisser G. […] Nur war sie in der zweiten Rolle gar zu naiv [und] doch auch etwas zu hässlich für „ein Alpenröslein“. […] Die Dekorationen sind ganz hübsch – ein Garten mit Illuminationen, eine Schweizer Gegend, ein Kirchhof, ein paar hübsche Zimmer, Gewitter – Sonnenaufgang. Alles ganz ordentlich, fast wie in Münster. Ein ganz artiges Orchester von sechzehn Personen, die in den Zwischenakten Ouvertüren aufführten, […] der Preis 24 Kreuzer – das Lokal der Rathaussaal – gedrängt voll, da Alles aus der Umgegend zuströmte.

Das darin erwähnte Theaterstück Das Alpenröslein oder Das Patent und der Shawl von Franz Ignatz von Holbein besucht Droste, wahrscheinlich in Begleitung von Levin Schücking, am 23. Januar 1842. Die im Brief beschriebenen Effekte und Requisiten verarbeitet sie in einem von dem Besuch inspirierten Gedicht:

Das Liebhabertheater

Gedicht lesen

Meinst du, wir hätten jetzt Dezemberschnee?

Noch eben stand ich vor dem schönsten Hain,

So grün und kräftig sah ich keinen je.

Die Windsbraut fuhr, der Donner knallte drein,

Und seine Zweige trotzten wie gegossen,

Gleich an des Parkes Thor ein Häuschen stand,

Mit Kränzen war geschmückt die schlichte Wand,

Die haben nicht gezittert vor den Schlossen,

Das nenn’ ich Kränze doch und einen Hain:

Und denkst du wohl, wir hätten finstre Nacht?

Des Morgens Gluten wallten eben noch,

Rotglühend, wie des Lavastromes Macht

Hernieder knistert von Vesuves Joch;

Nie sah so prächtig man Auroren ziehen!

An unsre Augen schlugen wir die Hand,

Und dachten schier, der Felsen steh’ in Brand,

Die Hirten sahn wir wie Dämone glühen;

Das nenn’ ich einen Sonnenaufgang doch!

Und sprichst du unsres Landes Nymphen Hohn?

Noch eben schlüpfte durch des Forstes Hau

Ein Mädchen, voll und sinnig wie der Mohn,

Gewiss, sie war die allerschönste Frau!

Ihr weißes Händchen hielt den blanken Spaten,

Der kleine Fuß, in Zwickelstrumpf und Schuh,

Hob sich so schwebend, trat so zierlich zu,

Und hör’, ich will es dir nur gleich verraten,

Der schönen Clara glich sie ganz genau.

Und sagst du, diese habe mein gelacht?

O hättest du sie heute nur gesehn,

Wie schlau sie meine Blicke hat bewacht,

Wie zärtlich konnte ihre Augen drehn,

Und welche süße Worte ihr entquollen!

Recht wo ich stand, dorthin hat sie geweint:

„Mein teures Herz, mein Leben, einz’ger Freund!“

Das schien ihr von den Lippen nur zu rollen.

War das nicht richtig angebracht, und schön?

Doch Eins nur, Eines noch verhehlt’ ich dir,

Und fürchte sehr, es trage wenig ein;

Der Wald war brettern und der Kranz Papier,

Das Morgenrot Bengalens Feuerschein,

Und als sie ließ so süße Worte wandern,

Ach, ob sie gleich dabei mich angeblickt,

Der dicht an das Orchester war gerückt,

Doch fürcht’ ich fast, sie galten einem Andern!

Was meinst du, sollte das wohl möglich sein?

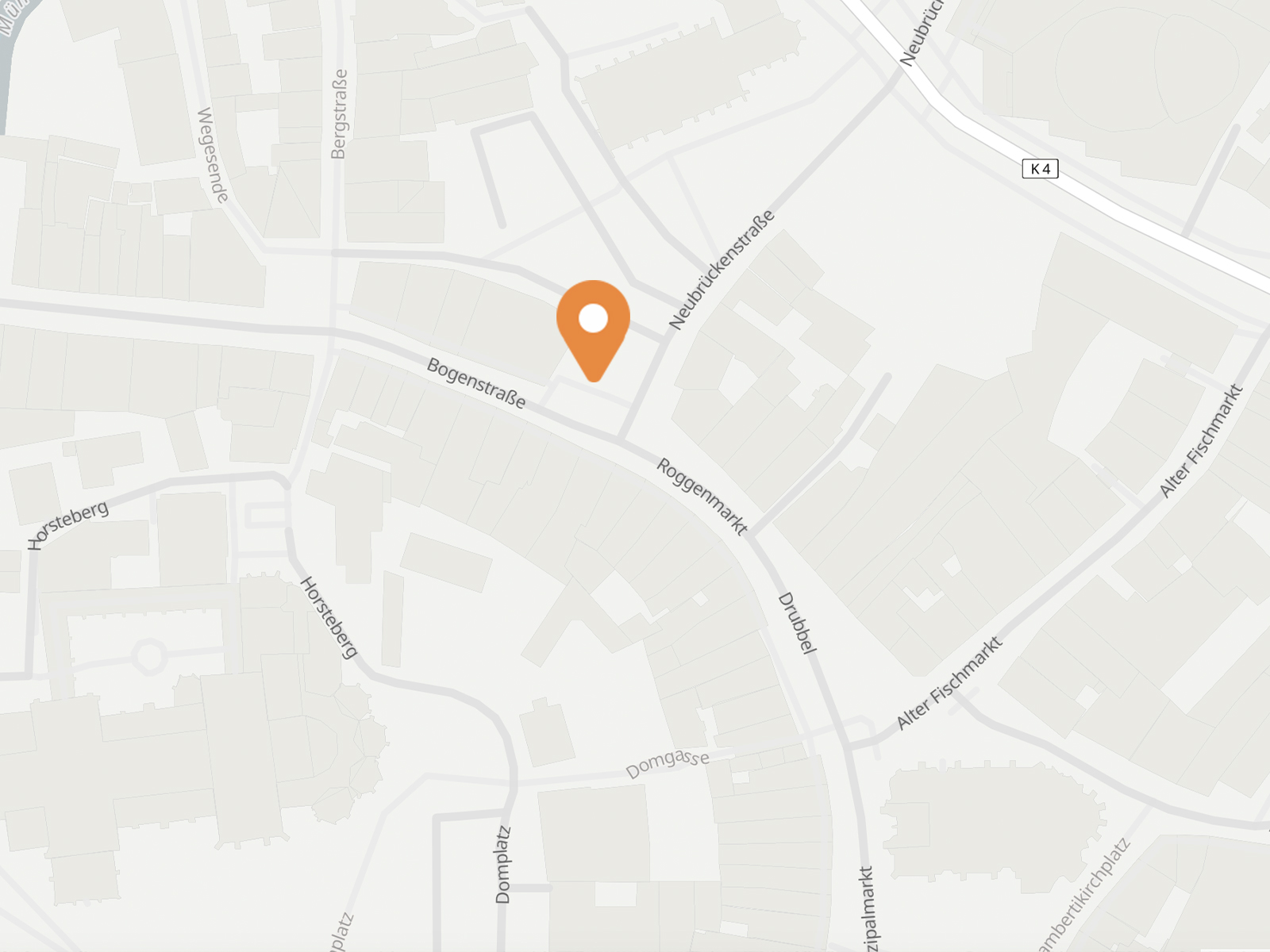

An diesem Ort

befindet sich heute der Außenbereich eines Eiscafés. Etwa dort, wo sich heute das trockengelegte Wasserbecken befindet, erhob sich früher das säulengeschmückte Portal des Theatergebäudes.

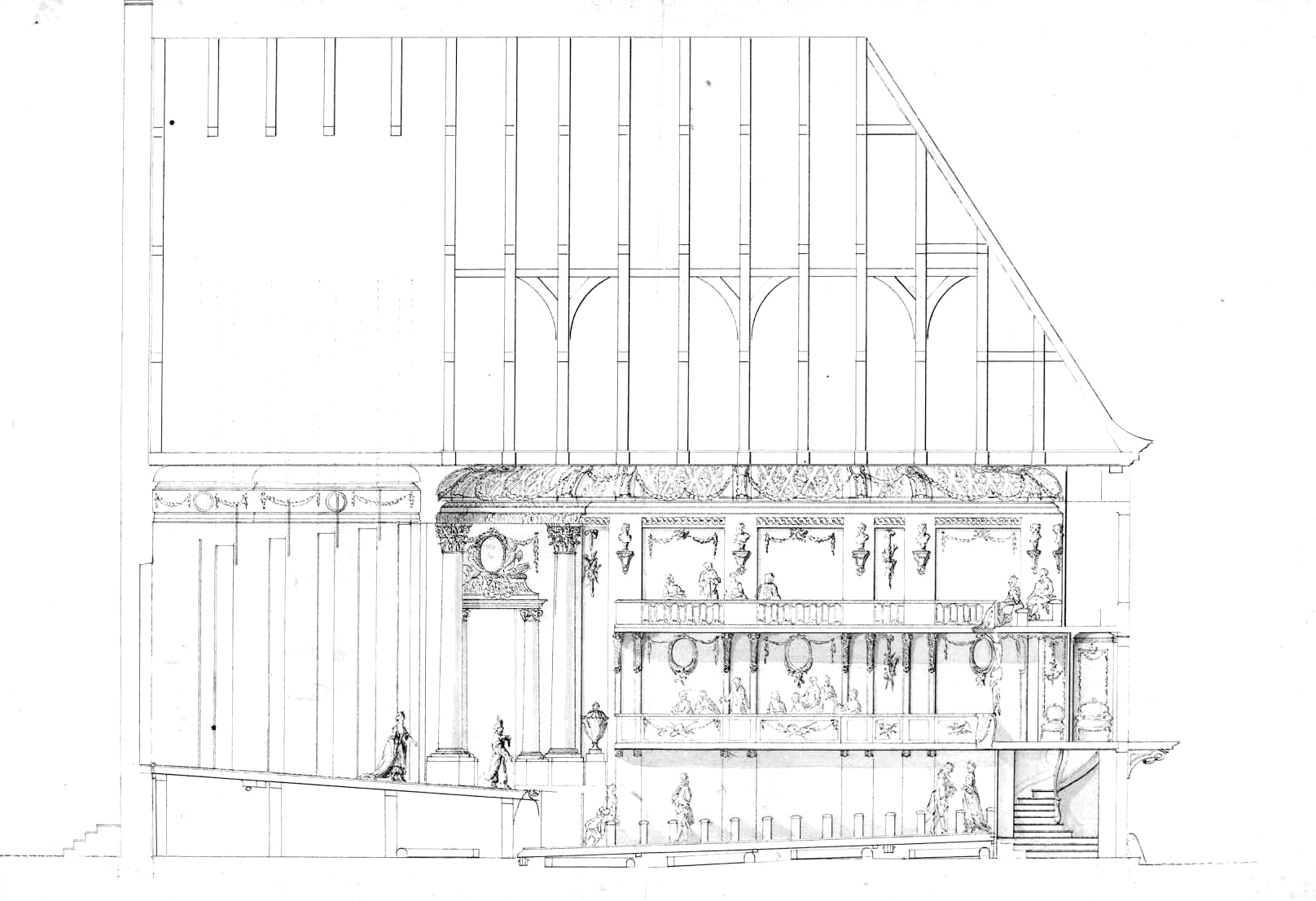

Das Komödienhaus wird hier 1774 im ehemaligen Schlachthaus der Metzgergilde am Roggenmarkt nach Plänen des Architekten Wilhelm Ferdinand Lipper (der parallel den Bau des von Schlaun entworfenen Schlosses weiterführt) im Auftrag des Fürstbischofs Maximilian Friedrich von Königsegg-Rothenfels und seines Ministers Franz von Fürstenberg als erster Theaterbau in Münster errichtet. Vorher hatten die Menschen in Münster keine Gelegenheit, aufwändigere Produktionen oder Opern zu besuchen.

weiterlesen

Lipper plant ein multifunktionales Gebäude, das als Theater, durch Anhebung des Parketts aber auch als Ballsaal genutzt werden kann. Ein Theaterverein mit adeligen und bürgerlichen Mitgliedern finanziert zunächst, mithilfe von fürstbischöflichen Zuschüssen, den Spielbetrieb. Eine feste Schauspieltruppe soll unterhalten werden, doch der Verein löst sich schon 1780 wieder auf.

Das Komödienhaus ist eine der Wirkungsstätten des Komponisten und Schauspielers Albert Lortzing, später bekannt durch seine Oper Zar und Zimmermann. Gemeinsam mit seiner Frau Rosina Regina Ahles ist er Teil des Ensembles von August Pichler, das am Hoftheater Detmold, in Bad Pyrmont, Münster und Osnabrück auftritt. Zwischen 1826 und 1833 spielt und singt Lortzing in Münster.

Bis zum März 1890 finden Aufführungen im Komödienhaus statt – danach wird es kaum mehr benutzt, verfällt zunehmend und wird 1894 abgerissen. Das Theater zieht als ‚Lortzing-Theater‘ in den ehemaligen Adelshof der Familie von Romberg an der Neubrückenstraße. Wer auf dem Weg zu den oberen Rängen des heutigen Theaters Münster einen Blick aus dem Fenster wirft oder daran vorbeifährt, kann die Überreste noch als Ruine erkennen.

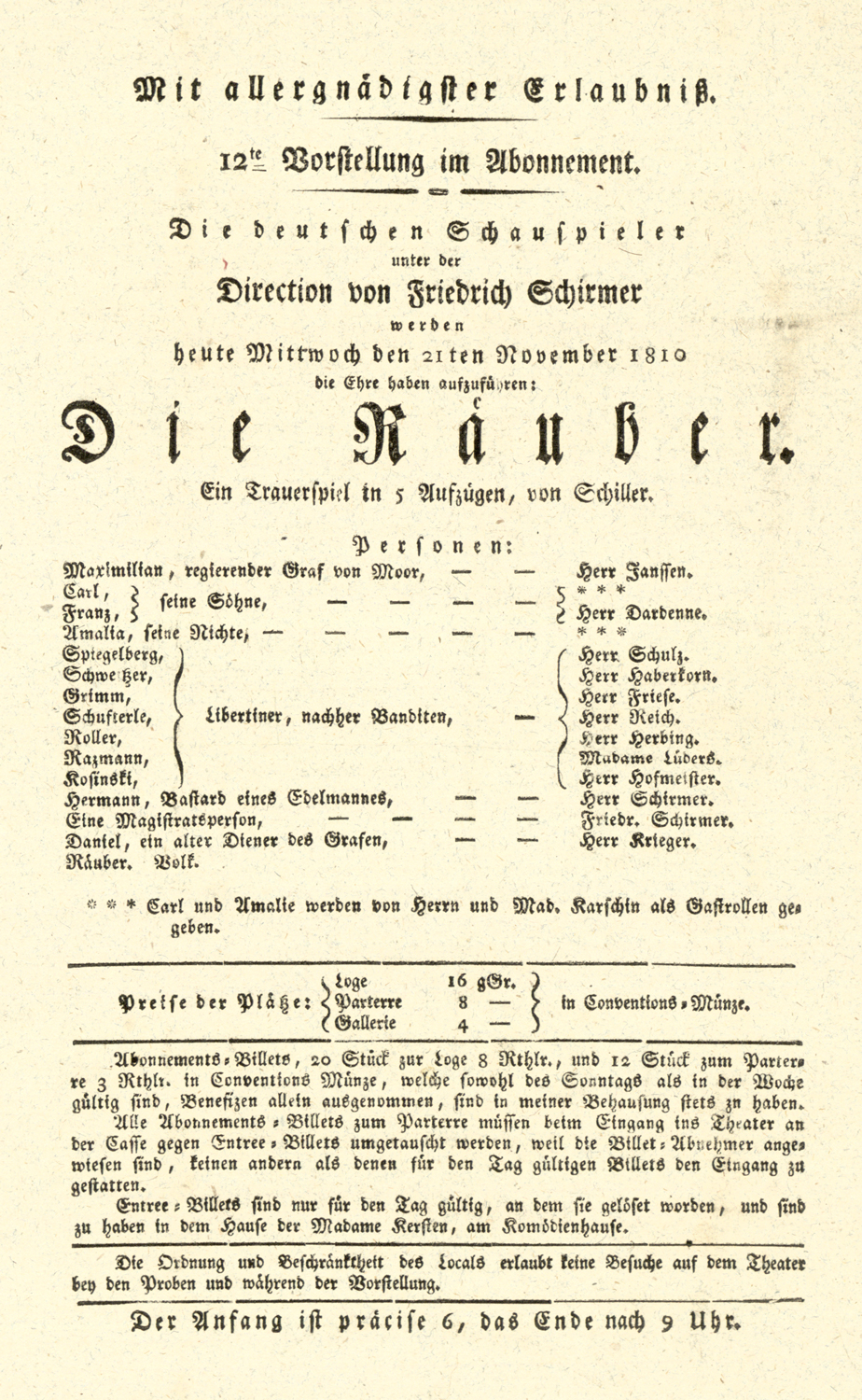

Ein Theaterzettel zur Aufführung von Friedrich Schillers „Die Räuber“ im Komödienhaus aus dem Jahr 1810. Ob Droste genau diese Vorstellung besuchte, ist nicht belegt; bekannt ist jedoch, dass sie zahlreichen Theater-, Opern- und Konzertaufführungen in dem Gebäude beiwohnte.

Sammlung Theaterzettel © Stadtarchiv Münster

Stationen in der Nähe

Quellen

Quellen fortlaufend nach Erwähnung im Text

„Lotte, Fränzchen und Nette“: Tagebucheintrag Jenny von Droste-Hülshoffs vom 17. Dezember 1815.

„Ich habe gehört“: Brief Friedrich Leopold von Stolbergs an Therese von Droste-Hülshoff vom 25. März 1810, zitiert nach: Gödden, Walter: Annette von Droste-Hülshoff. Eine Dichterchronik. Bern u.a.: Lang 1994 (Arbeiten zur Editionswissenschaft. 2), S. 55.

„Ich bin vor einigen Tagen“: Brief an Anton Matthias Sprickmann von Ende Februar 1816 (HKA VIII, 9f.).

„wir jetzt ein sehr schönes Theater in Münster haben“: Brief an Dorothea Wolff-Metternich vom 27. März 1819 (HKA VIII, 31).

„Nun muss ich Dir noch sagen“: Brief an Therese von Droste-Hülshoff vom 28. Januar 1842 (HKA IX, 284f.).

Gedicht „Das Liebhabertheater“: HKA I, 158f.

Zur Vertiefung

Gödden, Walter/Nölle-Hornkamp, Iris: Theaterblüten. Szenen auf der Münsterischen Theaterbühne. In: dies. (Hg.): Von den Musen wachgeküsst… Als Westfalen lesen lernte. Paderborn: Schöningh 1990.

Springer, Mirjam: Neues aus den Opernpausen. Das deutsche Provinztheater in den Briefen Annette von Droste-Hülshoffs. In: Hans-Joachim Jakob/Bastian Dewenter (Hg.): Theater und Publikum in Autobiographien, Tagebüchern und Briefen des 19. und 20. Jahrhunderts. Heidelberg: Winter 2016.