KREUZSCHANZE:

Droste-Denkmal

Nachruhm wie ein Pfauenschweif

Das Denkmal an diesem Ort erinnert seit 1905 an die Dichterin Annette von Droste-Hülshoff. Wenn auch diese Art der stilisierenden Verehrung ihr unangenehm gewesen sein dürfte und nicht passend erschienen wäre, ist ihr doch wichtig, dass ihre Werke und ihr Name in der Zukunft weiterleben.

Nach hundert Jahren…

Annette von Droste-Hülshoff ist zuversichtlich, dass ihr literarisches Werk von späteren Generationen gelesen und auch besser verstanden werden wird. Das schreibt sie in ihren Briefen und beweist damit bemerkenswertes Selbstbewusstsein.

Ihre von politischen Richtungskämpfen geprägte Gegenwart sieht sie dagegen für ein adäquates Verständnis ihrer Dichtung nicht bereit. Eine Schriftstellerin „ums liebe Brot“, die sich jeder Mode anpasst, will sie nicht sein. Sie distanziert sich dezidiert von den tagesaktuell produzierenden Berufsschriftsteller:innen, die auf dem stark expandierenden Literaturmarkt je nach Bedarf abliefern und oft schnell wieder vergessen sind. Für sich schließt sie eine solche Marktorientierung definitiv aus, träumt stattdessen lieber „mit halbgeschlossenen Augen von Ewigkeiten“, will keinesfalls modische Effekte bedienen, sondern ihren Maximen treu bleiben, um „nach hundert Jahren“ gelesen zu werden.

Aus dem Brief an Elise Rüdiger vom 24. Juli 1843

Wir bekommen hier eine Menge Journale – die „Modezeitung“, das „Morgenblatt“, den „Telegraphen“, „Vaterland“, „Ausland“, „Königsberger Literaturblätter“. Wenn ich sehe, wie so alles durcheinander krabbelt, um berühmt zu werden, dann kömmt mich ein leiser Kitzel an, meine Finger auch zu bewegen. Geduld! Geduld! Aber wenn ich dann wieder sehe, wie einer kaum den Kopf über dem Wasser hat, dass schon ein anderer hinter ihm einen Zoll höher aufduckt und ihn niederdrückt, wie Heine schon ganz verschollen, Freiligrath und Gutzkow veraltet sind – kurz, die Zelebritäten sich einander auffressen und neu generieren wie Blattläuse, dann scheint mir’s besser, die Beine auf dem Sofa zu strecken und mit halbgeschlossenen Augen von Ewigkeiten zu träumen.

weiterlesen

Mir kömmt ein stattlicher Bürger vornehmer vor wie ein verjagter und mit Kot beworfener König, und ich finde nichts kläglicher als einen çidevant berühmten Poeten, dem jetzt jeder räudige Kläffer nach den Waden fährt. Sie glauben nicht, wie’s mich ärgert, Freiligrath schon so häufig als „ephemere Glanzerscheinung“, „Seifenblase, die geplatzt ist“ etc. bezeichnen zu hören, und doch kommen diese Stimmen von allen Winden, und es ist förmlich Mode, sich von ihm loszusagen. Der arme Winterkönig! der doch gewiss gemeint hat, mit achtzig Jahren in seinem Diktator-Mantel schlafen zu gehn! – Ach, Elise, alles ist eitel! Was hilft’s mir, dass die Buchhändler meinen, auch mich kurze Zeit dem Publikum als Zugpflaster auflegen zu können, um mich nachher wie eine verbrauchte spanische Fliege beiseite zu werfen. Das „Abendblatt“ hat mir Anträge gemacht, recht vorteilhafte: „Das gewöhnliche Honorar sei zwei, höchstens drei Louisdor per Bogen, ich könne aber darüber hinauf fordern, so hoch ich wolle, die Bedingungen seien lediglich mir selbst anheimgestellt etc.“ […] Vor zwanzig Jahren würde [mir der Brief] den Kopf verrückt haben, jetzt sehe ich schon en perspective den Augenblick, wo man sich meine Beiträge verbitten oder auf den geringsten Preis herabdrücken würde.

So steht mein Entschluss fester als je, nie auf den Effekt zu arbeiten, keiner beliebten Manier, keinem anderm Führer als der ewig wahren Natur durch die Windungen des Menschenherzens zu folgen, und unsre blasierte Zeit und ihre Zustände gänzlich mit dem Rücken anzusehn. Ich mag und will jetzt nicht berühmt werden, aber nach hundert Jahren möcht ich gelesen werden, und vielleicht gelingt’s mir, da es im Grunde so leicht ist, wie Kolumbus’ Kunststück mit dem Ei, und nur das entschlossene Opfer der Gegenwart verlangt.

Was die öffentliche Aufnahme ihrer gedruckten Gedichte angeht, macht sich Droste keine Illusionen. Angesichts der Tatsache, dass die Ausgabe von 1838 mit nur 74 verkauften Exemplaren kein Erfolg auf dem Buchmarkt ist, setzt sie auf das Erscheinen der Ausgabe von 1844 keine allzu großen Hoffnungen. Sie erwarte „keinen so schlagenden Erfolg“, schreibt sie an Schücking, „zuvörderst keinen schnellen, ich muss Zeit haben, und mich, wie andre schlechte Poeten, mit der Nachwelt trösten. – Ich wollte wir könnten unsern Nachruhm wie einen Pfauenschweif hinter uns ausbreiten und beäugeln, aber da würde freilich Mancher einen traurigen Gänseschwanz zu sehen bekommen, oder gar nichts!“

Nun ist es freilich keinesfalls ein „trauriger Gänseschwanz“, den Droste mit ihrem Schreiben erzeugt, ganz im Gegenteil. Doch zunächst ist die Dichterin zum Zeitpunkt ihres Todes wenig bekannt, und auch zwanzig Jahre später bleibt das Droste-Werk noch weitgehend unbeachtet. Ihre öffentliche Wertschätzung wächst erst zögerlich, dann aber sprunghaft gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Der Umstand, dass sie und ihr Werk plötzlich in Artikeln, Anthologien und Literaturgeschichten gewürdigt werden, steht im Zusammenhang mit dem sich seit den 1870er Jahren zuspitzenden ‚Kulturkampf‘ zwischen dem katholischen Westfalen und dem protestantischen Preußen. Ausgestattet mit dem Attribut der ‚größten deutschen Dichterin‘, wird Droste zur Galionsfigur eines westfälischen Katholizismus erhoben. Erwartbar führt das zu einer starken Stilisierung, ja Mythisierung unter regionalen und konfessionellen Vorzeichen. Derartige Fehllektüren sind es, die das völlig unpassende Stereotyp einer weltfremden, vereinsamten, biedermeierlich-beschränkten, westfälisch-katholischen Heimatdichterin hervorbringen.

weiterlesen

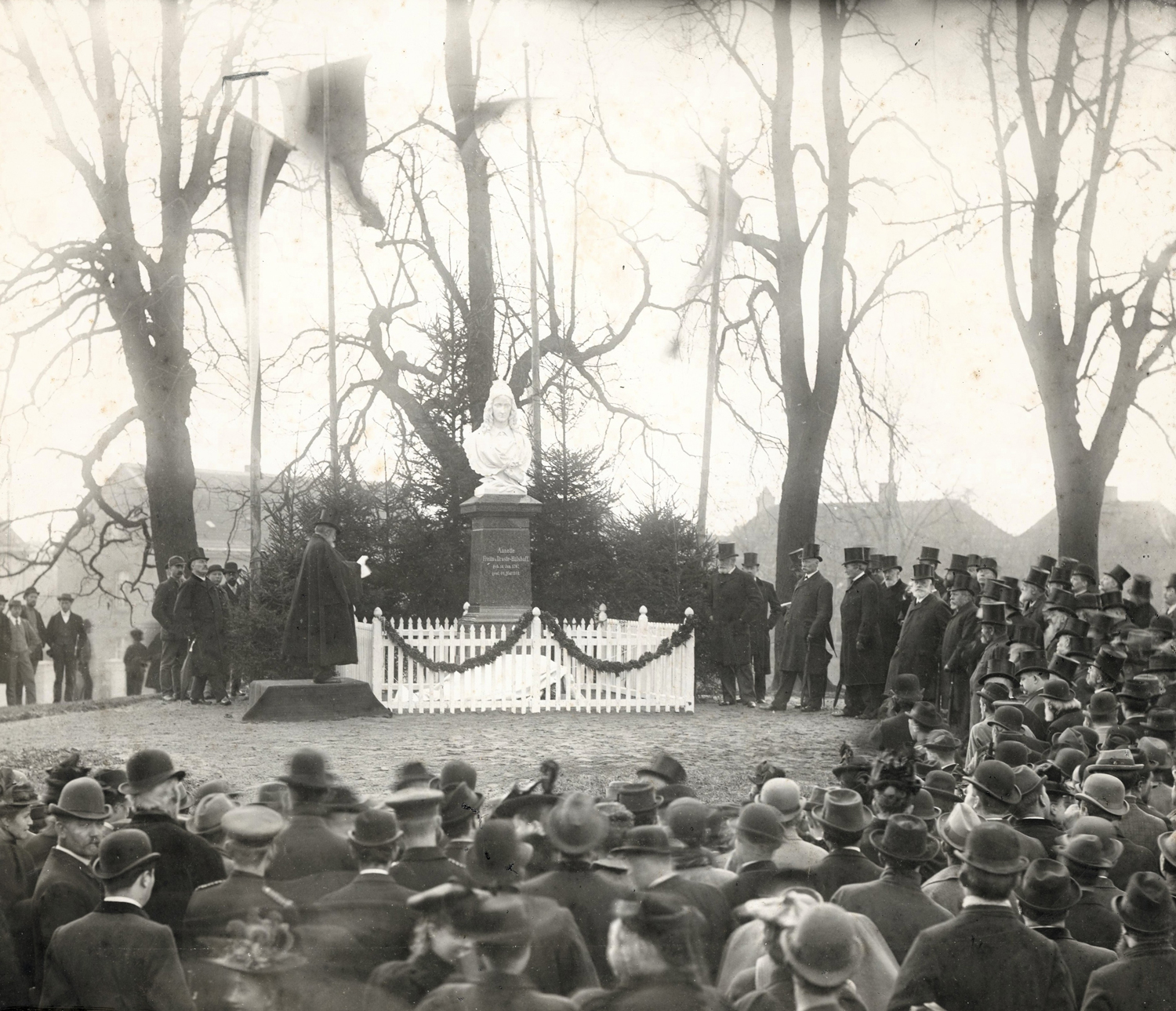

Ein öffentliches Denkmal

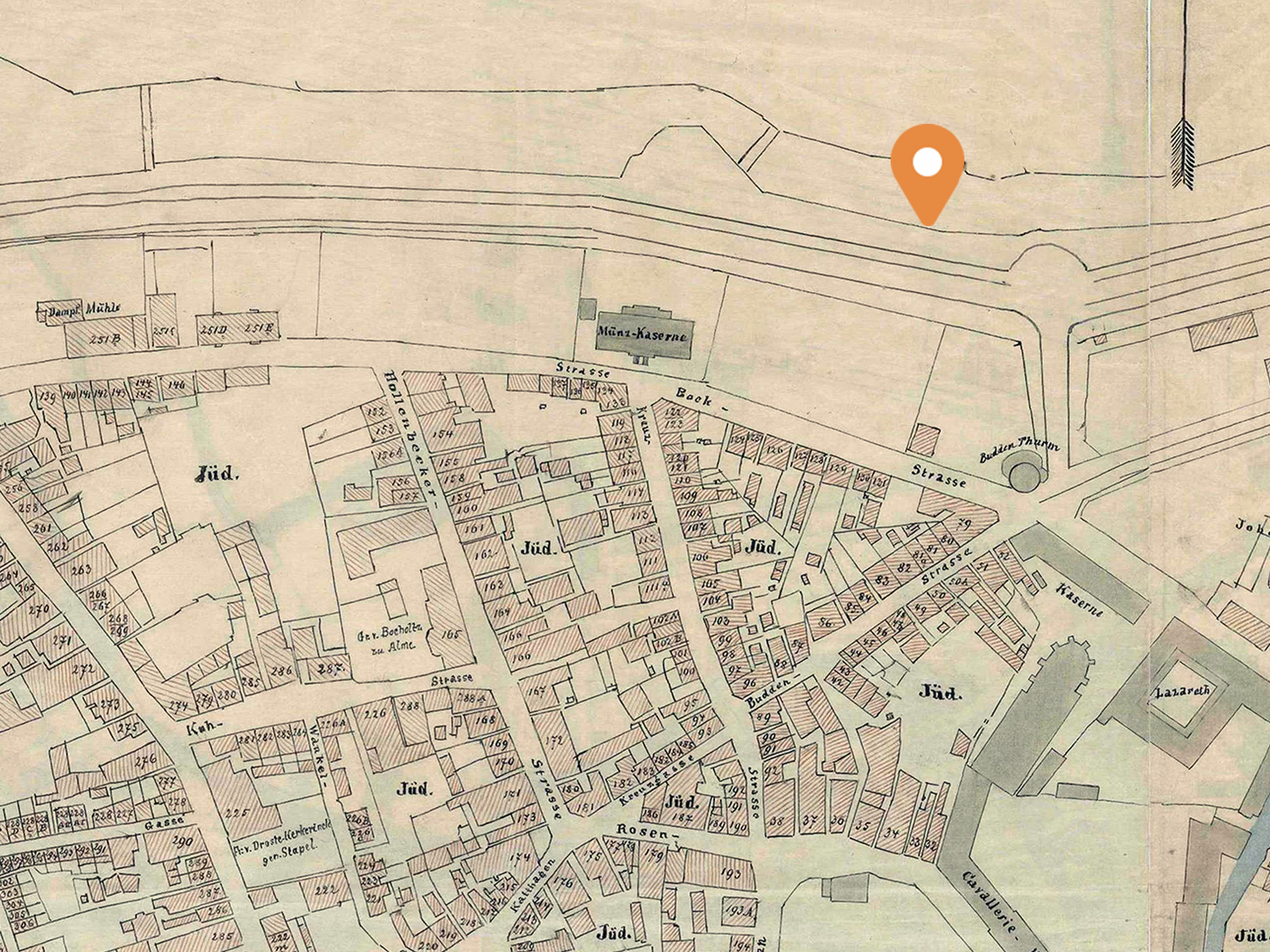

Im Zuge einer gesteigerten Denkmaleuphorie gibt es auch in Münster um die Jahrhundertwende verschiedene Initiativen für ein öffentliches Droste-Standbild. Dafür verantwortlich sind sich ausprägende nationalliberale und katholische Tendenzen in der Gesellschaft. So wird Ende 1896 am Kanonengraben die Droste-Büste des münsterschen Bildhauers Anton Rüller rechtzeitig zum 100. Droste-Geburtstag am 10. Januar 1897 aufgestellt. Der idyllische Standort in der Promenadenanlage entspricht dem neuen Wunsch nach einem kontemplativen Ambiente jenseits von Hast und Geschäftigkeit. Rüllers neobarocke Büste hebt mit den Attributen von Kreuzkette und Rose den religiösen Aspekt hervor, während das Lorbeerblatt auf die Dichtkunst hinweist. Nicht einmal zehn Jahre lang steht das Denkmal an seinem Ort. 1905 zieht es an den heutigen Standort an der Kreuzschanze.

An diesem Ort

steht heute, etwas abseits der Promenade, eine Büste Annette von Droste-Hülshoffs. Die Marmorbüste des Bildhauers Anton Rüller wird bereits in den 1870er Jahren fertiggestellt, darf aber während des Kulturkampfs nicht aufgestellt werden. Eine Bronze-Replik der Rüller-Büste steht im Park der Burg Hülshoff. Jener Büste beinahe gegenüber befindet sich im Gartensaal der Burg eine Miniaturversion aus Gips, die den Wahlspruch der Familie Droste-Hülshoff trägt: „E carcere coelestia appeto!“ – „Aus dem Gefängnis strebe ich nach dem Himmlischen.“ In gewissem Sinne mag man attestieren, dass Annette von Droste-Hülshoff mit ihrem Werk diesem Anspruch gerecht geworden ist.

weiterlesen

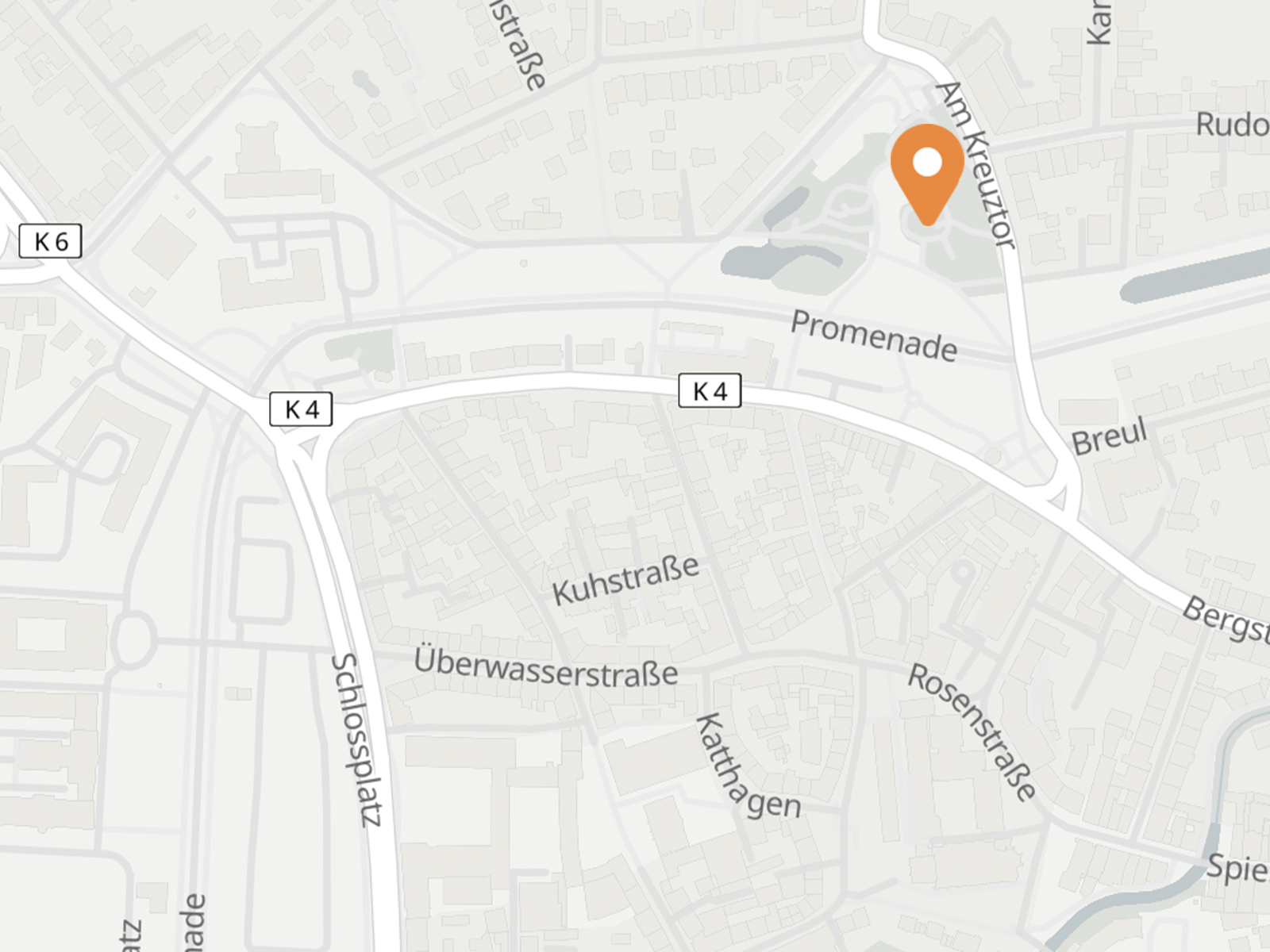

An seinem ursprünglichen Standort am Kanonengraben wird das Droste-Denkmal im Jahr 1905 durch ein etwa fünf Meter hohes Friedensdenkmal des Künstlers Wilhelm Bolte, eine Friedensgöttin aus Bronze, ersetzt. Diese Bronzeskulptur wird 1942 jedoch zu militärischen Zwecken eingeschmolzen. Das Droste-Denkmal zieht an die Kreuzschanze um, wo es bis heute zu sehen ist. Die Zeiten, da der Umgebung des Denkmals gartenpflegerisch viel Aufmerksamkeit geschenkt wurde, sind lange vorbei. Auch der Sockel ist heute ein anderer; deutlicher niedriger und weniger ausladend als der ursprünglich prunkvolle, dunkle Unterbau. Der etwas abseitig gelegene Denkmal-Ort ist seit 2021 durch die Skulptur des Eisenman-Brunnens, der 2017 im Rahmen der Skulpturprojekte entsteht, aufgewertet.

Das Droste-Denkmal an der Kreuzschanze. Im Hintergrund ist der Buddenturm zu sehen, dessen ursprüngliches Ziegeldach Ende des 19. Jahrhunderts durch eine neugotische Zinnenkrone ersetzt wurde, als man den alten Wehrturm zum Wasserturm umfunktionierte. Nach dem Zweiten Weltkrieg erhielt der Turm ein Kegeldach in historischer Form zurück.

© Stadtarchiv Münster

Stationen in der Nähe

Quellen

Quellen fortlaufend nach Erwähnung im Text

„ums liebe Brot“: Brief an Wilhelm Junkmann vom 17. November 1839 (HKA XI, 85).

„mit halbgeschlossenen Augen“, „nach hundert Jahren“ und „Wir bekommen hier eine Menge Journale“: Brief an Elise Rüdiger vom 24. Juli 1843 (HKA X, 88f.).

„keinen so schlagenden Erfolg“ uns „zuvörderst keinen schnellen“: Brief an Levin Schücking vom 11. Mai 1843 (HKA X, 44).

Zur Vertiefung

Grywatsch, Jochen: Annette von Droste-Hülshoff – Autorin im Spannungsfeld zwischen Regionalität und Internationalität. In: Martina Wagner-Egelhaaf (Hg.): Region – Literatur – Kultur. Regionalliteraturforschung heute. Bielefeld 2001, S. 159–186.

Thamer, Jutta: Bildnis und Bild der Annette von Droste-Hülshoff. In: Bodo Plachta (Hg.): Annette von Droste-Hülshoff (1797–1848). „Aber nach hundert Jahren möcht ich gelesen werden.“ Ausstellungskatalog. Wiesbaden 1997, S. 57–71.