DOMPLATZ 28:

St.-Paulus-Dom

Im Blick der Öffentlichkeit

Im Blick der

Öffentlichkeit

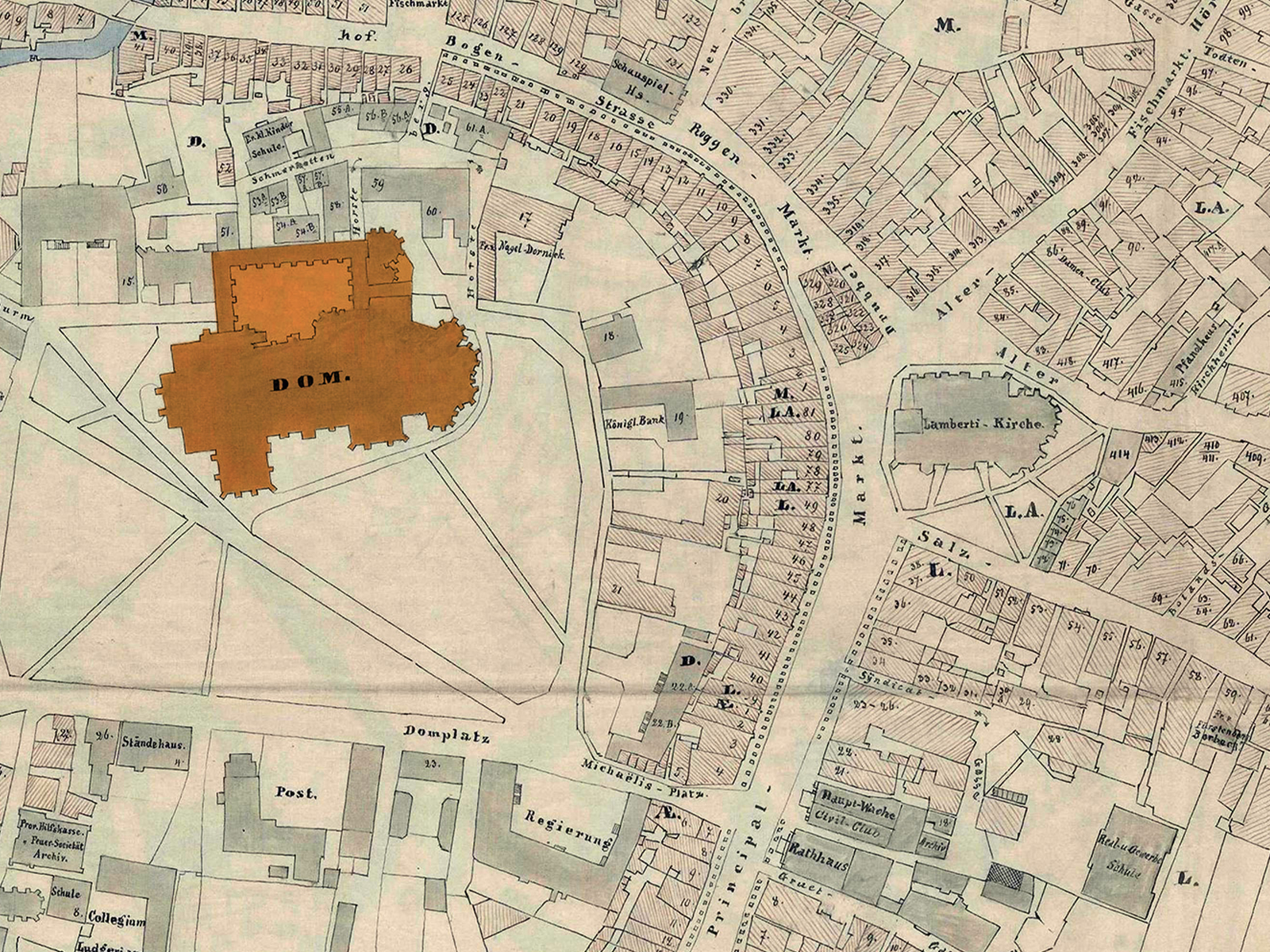

Der Domplatz mit dem St.-Paulus-Dom ist immer wieder Besuchsort der Familie Droste-Hülshoff. Nicht nur, dass man hier an Messen und musikalische Veranstaltungen teilnimmt, auch als Standort des Sends, des Münsteraner Jahrmarkts, wird der Domplatz vielfach aufgesucht.

Andacht und Amüsement

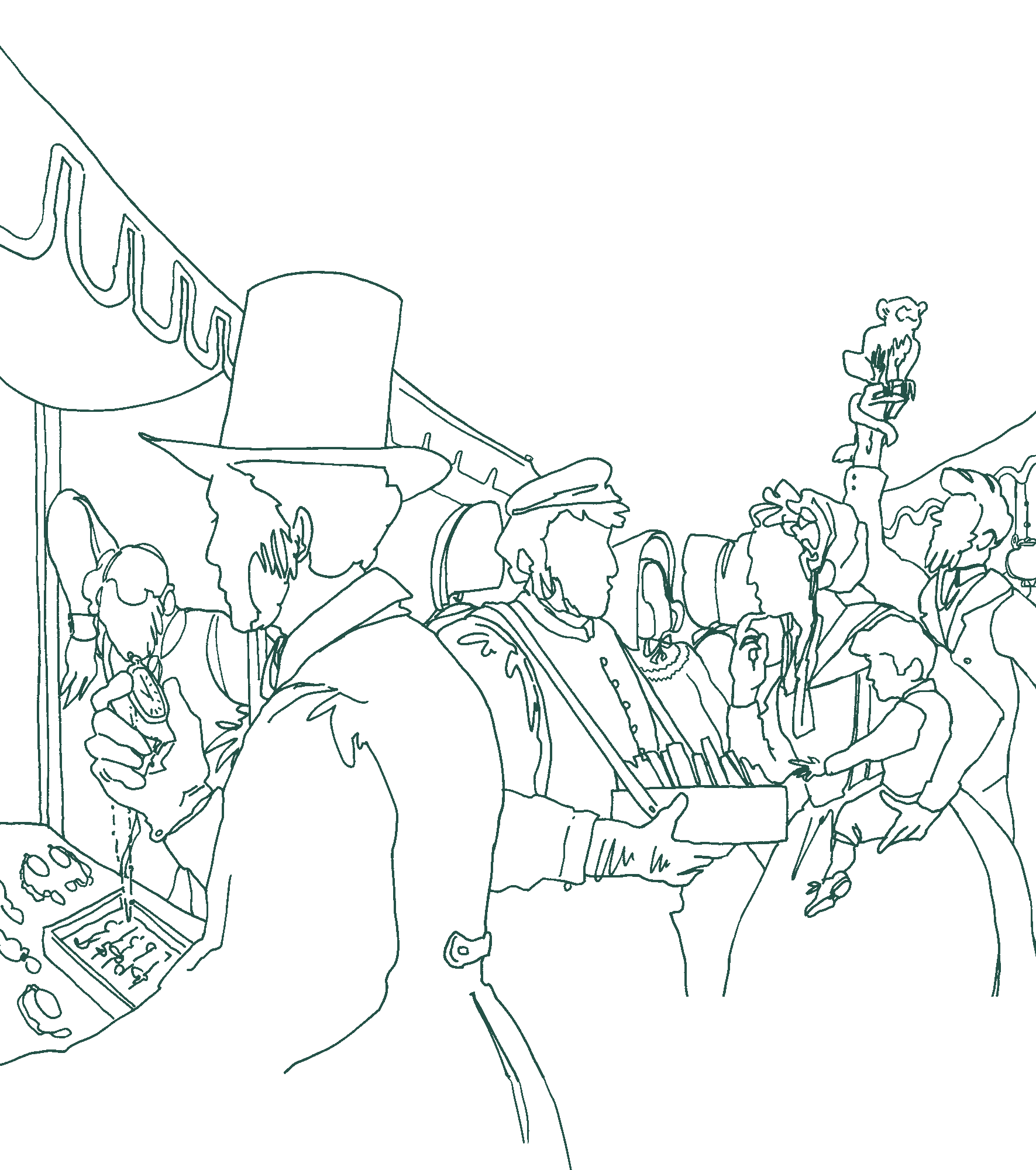

Der Send ist zu Drostes Zeit ein Jahrmarkt, der auf dem Domplatz abgehalten wird. Der Name ist abgeleitet von dem Begriff Synode, der seit dem 9. Jahrhundert regelmäßig stattfindenden Versammlung der Geistlichen des Bistums Münster. Einen begleitenden Markt gibt es wohl schon ab dem 11. Jahrhundert. An den zwei bis drei Sendterminen jährlich gilt der besondere, strenge Marktfrieden.

In ihren frühen Tagebüchern widmet Drostes Schwester den Fahrten der Familie zum münsterschen Send gebührende Aufmerksamkeit, denn die Kinder brennen darauf, die vielen Waren zu sehen und sich selbst etwas kaufen zu können. Jenny notiert:

Aus dem Tagebuch Jenny von Droste-Hülshoffs vom 24. Oktober 1804

Also den 24. Okt. sind Mama, Tante Dinett, Nette, Werner, Fente und ich nach Münster auf den Send gefahren. Nette hat sich ein Bügeleisen und 2 Näpfchen, Werner hat sich 1 Flinte, Fente aber eine Flinte und einen Säbel, ich aber habe mich 1 Paar Handschuhe, 1 Köfferchen und ein Nadelkästchen gekauft. Auch hat Mama Nette ein paar lila, mich aber ein paar braune Schuh gekauft.

weiterlesen

Wegen des anfallenden Lärms und Schmutzes wird der Send 1855 vom Domplatz verbannt und auf den Neuplatz (Schlossplatz) sowie teilweise vor die damalige Aegidiikaserne verlegt. Nur in den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg wird der Send nochmals auf dem Domplatz veranstaltet.

Das religiöse Leben spielt im Alltag der Familie eine wichtige Rolle, ist jedoch nicht vorrangig mit dem St.-Paulus-Dom verbunden. Außerhalb der Stadt besucht die Familie die Messe in St. Pantaleon in Roxel oder feiert sie später am Hausaltar des Rüschhauses. Während ihrer Stadtaufenthalte ist vermutlich zunächst die 1812 abgerissene, auf dem Domplatz befindliche Pfarrkirche St. Jacobi und anschließend die nahegelegene Liebfrauenkirche ihr Gottesdienstort. Der Dom hingegen ist im 19. Jahrhundert noch vor allem dem Klerus vorbehalten und dient nach dem Abriss der Jacobikirche 1812 als Pfarrkirche für den Dombezirk.

Dennoch betritt auch Droste gelegentlich das Innere des Doms: Belegt ist ein Besuch am 18. Oktober 1816, als dort das Te Deum, ein Lob-, Dank- und Bittgesang, des Onkels Maximilian von Droste-Hülshoff aufgeführt wird. Ebenso am 20. März 1818 sucht Droste mit der Äbtissin von Hohenholte nach einem gemeinsamen Gang des Kreuzwegs in der Fastenzeit den Dom auf. Eng mit der Familie Droste-Hülshoff verbunden ist der Dom auch durch einen jüngeren Bruder von Drostes Vater, Heinrich Johann Franz von Droste-Hülshoff, dem letzten adeligen Domprobst im Bistum Münster.

Stadtgespräch im Herzen Münsters

In der Stadt Münster spricht sich Drostes poetische Begabung schon früh herum. Bereits 1809 erhält die damals 12-Jährige eine – von der Familie allerdings abgelehnte – Einladung des Verlegers Friedrich Raßmann zur Publikation in seinem poetischen Taschenbuch Mimigardia. Droste ist es nicht recht, dass ‚unberufene‘ Stimmen sich zu ihrem Werk äußern. Dass dabei oft der Vorwurf von Dunkelheit und Unverständlichkeit ihrer Dichtung herauskommt oder einfach „Ungeschicktes“ hervorgebracht wird, zeigt ihr, dass es mit einem adäquaten Verständnis ihres Werks nicht weit her ist. Eine halb amüsante, halb nachdenklich stimmende Szene, die sich gut in der Nähe des Domplatzes zugetragen haben kann, schildert Droste ihrem Freund Sprickmann, vom dem sie sich als ‚Fachmann‘ produktive Kritik erhofft. Es geht dabei um ihre Verserzählung Walther. Ein Gedicht in sechs Gesängen, ein 1818 in der Tradition der Ritterdichtung fertiggestelltes Langgedicht.

Brief an Anton Matthias Sprickmann vom 08. Februar 1819

Nun bitte ich Sie noch einmal recht von Herzen, lieber Sprickmann, schreiben Sie mir doch recht deutlich und aufrichtig über das kleine Werk, nicht allein über offenbare Fehler, sondern was Ihnen nur immer unbehaglich daran auffällt und noch verbessernswert scheint. Ich habe zwar schon so viel darüber reden hören, und jeder klug sein Wollende sitzt zu Gericht (denn meine Mutter, die das erste Exemplar bekommen hat, wie Sie aus der Zueignung sehen, liest es zuweilen zu meinem großen Leide ihren Bekannten vor, und sehr oft Menschen, von denen ich voraus weiß, dass sie recht viel Ungeschicktes darüber sagen werden) und hat ein neues Lob und einen neuen Tadel dafür, und ich weiß oft nicht, worüber ich mich am meisten ärgere.

weiterlesen

Was das Lob anbelangt, so habe ich schon recht an mich halten müssen, um manche unbedeutende und eben passable Stelle nicht auszustreichen, die mir durch unpassendes Lob ganz und gar zuwider geworden sind. So kam z.B. ein gewisser Herr, dem mein Gedicht auch nicht durch mich zur Beurteilung vorgelegt worden war, immer darauf zurück, die schönste Stelle im ganzen Gedicht sei (2. Gesang, 3. Strophe, 3. Zeile): „Es rauscht der Speer, es stampfte wild das Ross“, und erst durch sein vieles Reden wurde mir offenbar, wie dieser Ausdruck so gewöhnlich und oft gebraucht und beinahe die schlechteste Stelle im ganzen Buche ist. Dieser Herr hörte auch gar nicht davon auf, sondern sagte während des Tages mehrmals, wie in Entzückung verloren: „Es rauscht der Speer, es etc.“, wozu er auch wohl leise mit dem Fuße stampfte. Ich musste endlich aus dem Zimmer gehen. Wie ich vor einer Woche in Münster bin, begegnet mir der Unglücksvogel auf der Straße, hält mich sogleich an und sagt sehr freundlich: „Nun, Fräulein Nettchen, wie geht’s? Was macht die Muse? Gibt sie Ihnen noch bisweilen so hübsche Sächelchen in die Gedanken wie das Gedichtchen von neulich? Ja, das muss ich Ihnen sagen, das ist‘n niedlich Ding, was für ne Kraft bisweilen: ‚Es rauscht der Speer, es stampfte wild das Ross‘.“ Ich machte mich so bald wie möglich los und lachte ganz unmäßig; ich hätte aber ebenso gut weinen können.

Sehn Sie, mein Freund, und so geht’s mir oft. Von der andern Seite würde ich mir wenig daraus machen, mein Gedicht oft auf die albernste und verkehrteste Weise tadeln zu hören, wenn ich nicht dabei gezwungen wär, zu tun, als ob ich ihre Bemerkungen ganz richtig fände, ein freundliches Gesicht zu machen und ihnen vielleicht noch für ihre Aufrichtigkeit danken. Aber wenn ich oft Stellen, von denen ich überzeugt bin, dass sie zu den bessern gehören, als dunkel, unverständlich etc. schelten höre, und dagegen die schlechteren und seichtesten, eben weil nur jeder gut und klug genug ist, um sie ganz zu verstehn und empfinden, loben höre, und soll alsdann noch die oben benannten freundlichen Grimassen dazu schneiden – das ist zu arg, und mit Stillschweigen oder einer Verbeugung kann ich es nicht abmachen, dann bin ich hochmütig.

Poetische Kathedrale

Eine poetische Würdigung erhält der Dom viele Jahre später durch Levin Schücking, der in der unmittelbaren Nachbarschaft wohnt. Etwa Mitte Februar 1842 schreibt er an die Freundin Annette von Droste: „Guten Morgen, liebes Mütterchen. […] Wie kommt es, dass alle meine Verse sich um Dome und Kirchen bewegen: es ist merkwürdig, aber meine Stoffe wachsen einzig wie altes Lauch auf den Schieferdächern und aus den Mauerspalten der Kathedralen.“ Diesen Zeilen fügt er die erste und dritte Strophe seines Gedichts Im Dome. An ***, das er der Freundin widmet, hinzu. Es liegt nahe, dass der münstersche Dom für diese Zeilen Pate gestanden hat.

Levin Schücking: Im Dome. An ***

Gedicht lesen

Wie vor des Grales sagenhafter Schale

Die Hände einst Templeisen fromm gefalten,

So steh ich scheu im Chor der Kathedrale,

Vor ihren mondbeglänzten Steingestalten,

Umhuscht, umatmet wie von Geisterweben,

Vor dem die riesenhaften Schatten schweben

Gleich eines Vorhangs wallend langen Falten.

Ringsum wie still! – ich hör’ des Funkens Sprühen,

Schür’ ich der ew’gen Lampe bleiches Glimmen,

In das des Mondes Lichter überglühen,

Um gelb und matt die Quadern zu umschwimmen;

Die Schatten fast – mag ich, den Docht zu schaukeln –

Beginnen hörbar am Gewölb zu gaukeln,

Und auf und ab die Gurten anzuklimmen.

Stumm schaun die Säulen, eine Heldenreihe,

Vor der des Mondes Pfeile weich sich schmiegen;

Sie schaun so stolz, als ob die Kraft sie freue,

In der gigantisch sie emporgestiegen,

Gleich schlanken Schaften astgeschweifter Zedern,

Als sollten sie mit königlichen Federn

Des Liban’s Aare stracks im Kreis umfliegen!

O wölbte so sich über meine Tage,

Ein stiller und doch stolzer Dom, das Leben,

An Träumen reich wie eine Dichtersage,

Ein stumm und innerlich zum Geiste Streben,

Durch eigne Kraft so hoch emporgeschwungen,

Doch jenes Vorhangs Falten dicht geschlungen,

Um dieser Kraft geheimnisvoll lebendig Weben.

Und wie die Heil’ge dort aus ihrer Blende

Wild niederschaut und in die Kathedrale

Wie segnend streckt die lichtgeküssten Hände

Und ihre Palme hält im vollen Strahle –

Sei du mir Heilige, du sprich den Segen,

Den Schein des ew’gen Lichts sollst du mir hegen

In deiner Liebe reiner Gralesschale!

An diesem Ort

steht heute der St.-Paulus-Dom mit seinem originellen 16-teiligen Rundfenster über dem ehemaligen romanischen Westportal. Nach seiner weitgehenden Zerstörung im Zweiten Weltkrieg, wird der Dom bis 1956 wieder aufgebaut. Als eines der Wahrzeichen der Stadt lockt er Touristen mit Besonderheiten wie der Astronomischen Uhr aus dem 16. Jahrhundert. Zweimal pro Woche findet rund um den Dom auch der Münsteraner Wochenmarkt statt.

weiterlesen

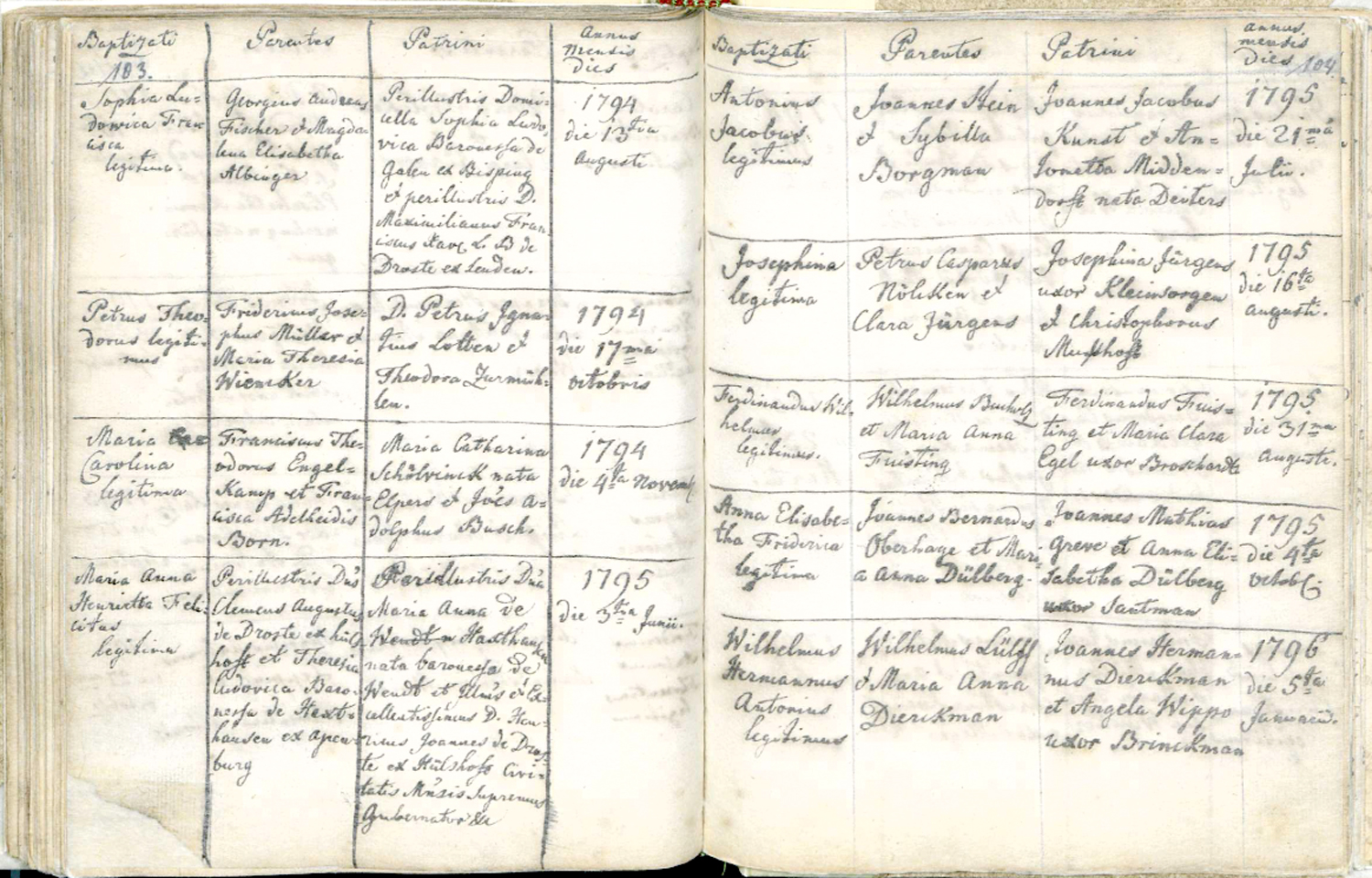

Den Domplatz selbst muss man sich zu Drostes Lebzeiten wie einen Park vorstellen, mit Grünflächen, angelegten Wegen und mit mehr als 200 Linden, die im zweiten Drittel des 18. Jahrhunderts nach Plänen von Johann Conrad Schlaun angepflanzt werden. Neben dem Dom existiert damals noch eine weitere Kirche, St. Jacobi. Erstmalig erwähnt 1262, stark zerstört in der Zeit der Täuferbewegung (1534/35) und anschließend wiederaufgebaut, steht St. Jacobi einst südlich vom Dom, etwa auf Höhe der heutigen öffentlichen Toiletten. In der einschiffigen Jacobikirche wird Drostes Schwester Jenny 1795 getauft. 1812 wird die Kirche zum sofortigen Abbruch versteigert, nachdem zuvor im Zuge der französischen Säkularisierungspolitik zeitweise erwogen wird, den Dom abzureißen und St. Jacobi als neue Dompfarrei zu erhalten. Als letzte Relikte hängen ihre Glocken heute in der Kirche St. Agatha in Angelmodde, Ort der Grabstätte der Fürstin von Gallitzin.

Stationen in der Nähe

Quellen

Quellen fortlaufend nach Erwähnung im Text

„Also den 24. Okt.“: Tagebucheintrag Jenny von Droste-Hülshoffs vom 24. Oktober 1804.

„Ungeschicktes“ und „Nun bitte ich Sie noch einmal“: Brief an Anton Matthias Sprickmann vom 8. Februar 1819 (HKA VIII, 22f.).

„Guten Morgen, liebes Mütterchen“: Brief Levin Schückings an Droste von Mitte Februar 1841 (HKA XII, 14).

Gedicht „Im Dome. An ***“ von Levin Schücking (in seiner Gedichtausgabe von 1846: „Nachts im Dome“): HKA XII, 318f.

Zur Vertiefung