PFERDEGASSE 5:

Theissingsche Buchhandlung und Leihbibliothek

„Das Beste schon herausgelesen“

Als Vielleserin nutzt Annette von Droste ausgiebig die damals hier ansässige Theissingsche Leihbibliothek. Deren Angebot versorgt sie mit Reiseberichten, Schauergeschichten, Biographien, Geschichtsbüchern, aber auch mit Schriften der Konkurrenz, an denen sie ihr eigenes Schreiben messen kann.

Leselust trifft Leihbibliothek

Annette von Droste-Hülshoff ist zeitlebens eine große Leserin. Schon in ihrer Kindheit und Jugend sind Lektüren ein bedeutender Bestandteil des täglichen Lebens. In der Hülshoffer Hausbibliothek findet sie sowohl Belletristik als auch Fachliteratur, darunter viele naturkundliche Werke beispielsweise von Carl von Linné. Explizit untersagt ihr die Mutter die Lektüre von Schillers Werken, die sie als aufrührerisch und amoralisch verdammt. Viele Spuren in Drostes Texten lassen aber erkennen, dass sie dieses Verbot geschickt umgangen hat.

Zu den familiären Gepflogenheiten gehört das gemeinschaftliche abendliche Vorlesen. Auf dem Programm stehen Klassiker der Weltliteratur von Shakespeare oder Cervantes ebenso wie Modelektüren der Zeit, darunter Walter Scott und Klopstock. Wehmütig erinnert sich Droste viele Jahre später an solche besonderen Familienabende.

Aus dem Brief an Christoph Bernhard Schlüter vom 24. August 1839

Ich lese auch zuweilen oder durchblättere vielmehr, und was? – die alten Romane von Walter Scott. Freilich ist’s verlorne Zeit, aber sie haben für mich einen individuellen Reiz. Fünfzehn Jahre sind es nun hin, als diese Bücher zwei Winter nacheinander in unserm nun so gesprengten Familienkreise täglich abends vorgelesen wurden, und seitdem habe ich sie nicht wieder angesehn. Wie viel wurde nicht darüber gesprochen, disputiert. Jeder hatte seine Lieblinge, Hunde und Vögel wurden nach den Helden benannt.

weiterlesen

Ich begreife nun sehr wohl, wie manche mit so scheinbar schlechtem Geschmacke an den Schriftstellern ihrer Jugend hängen können, die ihnen Unwiederbringliches in der Erinnerung wieder geben. Es liegt etwas sehr Herbes im Vergehn, in der Unmöglichkeit, Vergangenes auch nur für Augenblicke wieder ganz herzustellen. Ich erinnere mich, dass ich als Kind meinen seligen Vater fragte, „ob er im Himmel auch seinen Leberflecken auf der Hand haben würde?“. Er antwortete: „Dort wären wir glänzend, von allen Flecken rein, und wenn er seinen Körper wieder annehme, werde er sein wie mit dreiundzwanzig Jahren“. Ich wollte mich damals wohl tot weinen, dass ich statt meines lieben Vaters einen ganz fremden jungen Menschen finden sollte. Das ist albern und doch ein sehr natürliches Gefühl.

Nicht nur für das abendliche Vorlesen im Familienkreis benötigt man immer wieder neue Bücher, sondern auch für die individuelle, private Lektüre. Für die junge Autorin bietet das Angebot der Theissingschen Leihbibliothek einen riesigen Fundus an freilich keineswegs immer überzeugenden Schreibideen, mit denen sie die eigene literarische Arbeit abgleichen kann. Darüber gibt ein Brief von 1819 Aufschluss:

Aus dem Brief an Anna von Haxthausen vom 4. Februar 1819

Ich wollte neulich eine Novelle schreiben […], aber da bringt mir das Unglück aus der Lesebibliothek vier Geschichten nach der Reihe in die Hand, wo in jeder die Heldin eine solche zarte überspannte Zehrungsperson [wie in der geplanten Novelle] ist, das ist zu viel, ich habe in meinem Leben nicht gern das Dutzend vollgemacht, in keiner Hinsicht, also habe ich meinen lieben, schön durchgearbeiteten Plan aufgegeben.

weiterlesen

Mit den Büchern aus der Lesebibliothek haben wir es diesen Winter auch schlecht getroffen, es wird alle Abend etwas vorgelesen, aber gewöhnlich schlafen ein paar aus der Gesellschaft, und vieles haben wir halb gelesen wieder um geschickt; Jenny ist gestern recht getäuscht worden, sie hatte von einem gewissen Koppenrath, dem Sohn eines Buchhändlers, gehört, dass in ihrem Laden Grimms Märchen mit Kupfern zu haben wären, sie lässt sie also in größter Eil kommen, und da waren es die göttlich gearbeiteten Märchen von Albert Grimm, die die Wehrenschen Kinder auch haben, und wogegen der gute Wilhelm Grimm immer so protestieren muss, weil alle Leute sie ihm in die Schuh schütten wollen, das war mahl ein Verdruss, ich behaupte, dass sie heut Nacht ganz mager davon geworden ist.

Das Angebot einer Leihbibliothek ist weder unendlich, noch trifft es jeden Geschmack. Das wird in Drostes häufigen Krankheitsphasen zum Ärgernis, besonders dann, wenn ihr das eigene Lesen schwerfällt und sie auf Vorleser:innen angewiesen ist.

Aus dem Brief an Dorothea von Wolff-Metternich vom 27. März 1819

Ich selbst habe diesen Winter nur sehr wenig tun dürfen und habe deshalb auch bisweilen an der Langeweile laboriert, besonders da wir es in diesem Winter mit der Lesebibliothek so unglücklich getroffen haben.

weiterlesen

Ich hätte zwar auf keinen Fall in meiner jetzigen Lage selbst lesen dürfen, aber in den verflossenen Wintern las Mama doch jeden Abend ein paar Stunden vor. Aber gerade diesen Winter, wo mir dieses Gold wert gewesen wäre, da ich den ganzen Tag nichts tun, nicht einmal denken durfte und die Übrigen viel zu beschäftigt waren, um sich mit mir abzugeben – gerade diesen Winter hatte Mama bald etwas zu tun, bald Kopfweh, bald waren Fremde hier. Kurzum, es ist gewiss keine zehnmal vorgelesen worden, obschon wir den ganzen Winter hindurch eingeschrieben waren. Zudem haben wir immer so dummes Zeug geschickt erhalten, dass wir meistenteils mitten im Buche aufgehört haben. Dies ist nun freilich eigentlich unsre Schuld, da wir die Bücher selbst aufschreiben, die wir verlangen. Aber wir haben uns schon so lange in den münsterischen Leihbibliotheken herumgetrieben, und sie schaffen sich so wenig Neues an, dass wir das Beste schon herausgelesen haben und es nun mit dem ganz Unbekannten versuchen müssen.

Wie stark das Leseverlangen Drostes zeitlebens ist, zeigt sich auch daran, dass sie bei ihren auswärtigen Aufenthalten stets in Leihbibliotheken eingeschrieben ist, so in die Konstanzer Leihbibliothek während ihrer Bodensee-Aufenthalte und in die Bonner Leihbibliothek während ihrer dortigen Familienbesuche.

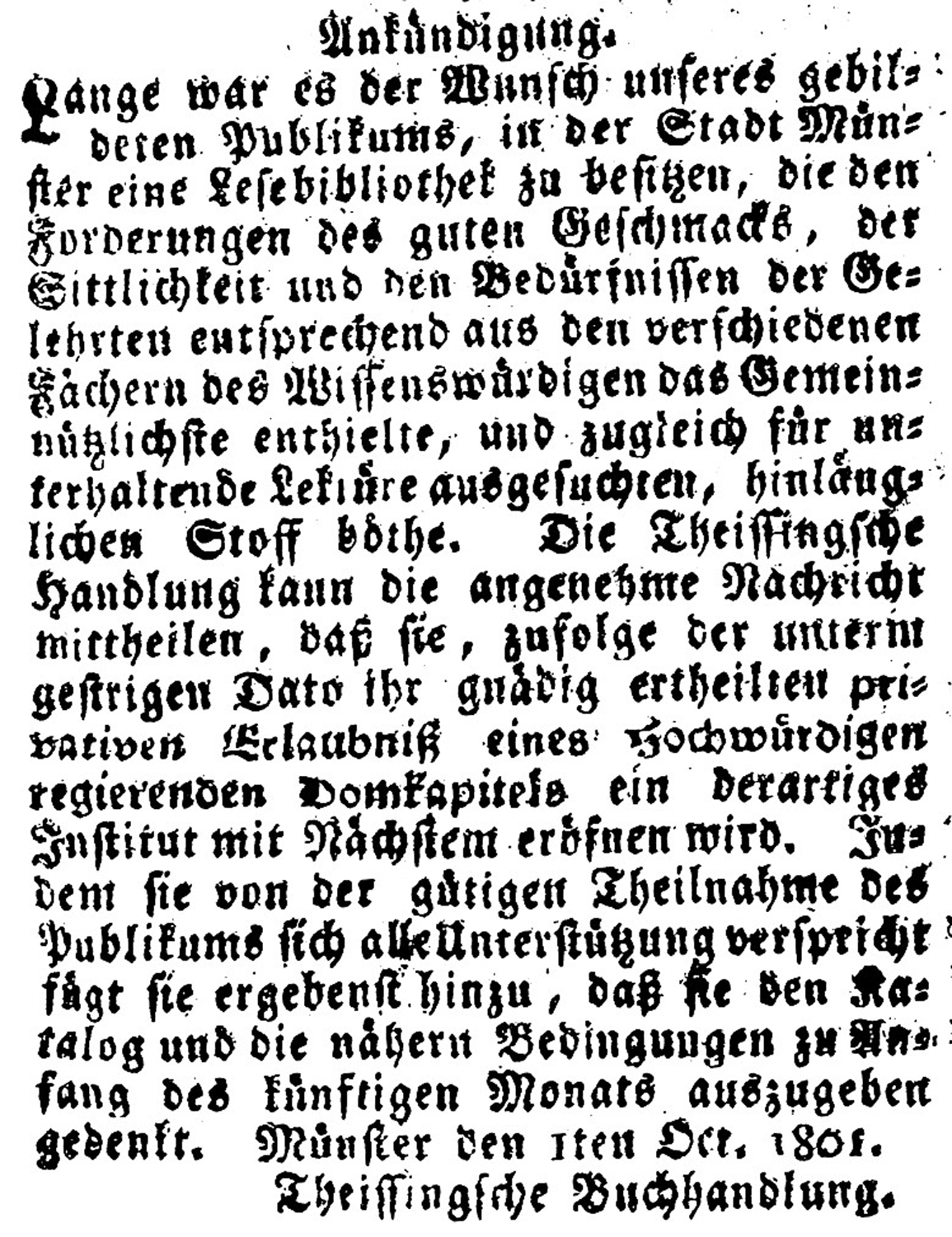

Die Theissingsche Leihbibliothek

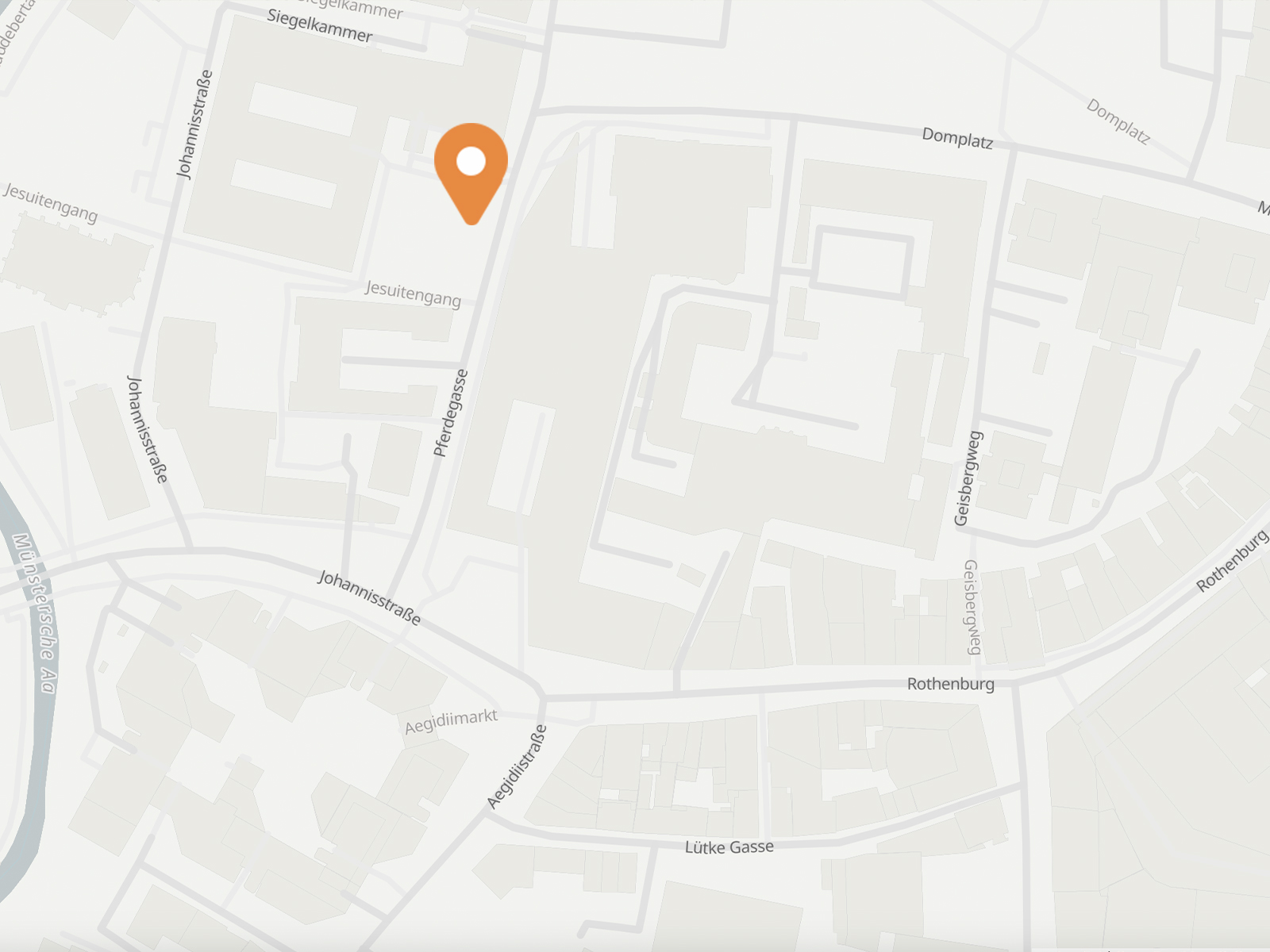

Die Theissingsche Buchhandlung wird 1786 von Friedrich Christian Theissing (1759–1845) im Geiste der aufklärerischen Volksbildungsinitiativen gegründet und schon bald um eine Buchdruckerei sowie 1803 um eine Leihbücherei erweitert. Ihren Sitz hat die Buchhandlung zuerst in Theissings Elternhaus am Alten Fischmarkt Nr. 9/10, bevor sie 1805, strategisch günstig, in die Pferdegasse neben die noch junge Universität umzieht und dort Professoren und Studenten mit Leihbüchern versorgt.

Anfang des 19. Jahrhunderts ist die Buchhandlung Ecke Pferdegasse/Jesuitengang wohl die angesehenste und meistgenutzte der Stadt. 1821 tritt Conrad Theissing (1798–1873) als Teilhaber in die väterliche Buchhandlung ein.

Er begründet mehrere Zeitschriften, u.a. das Sonntagsblatt für Katholische Christen und den Literarischen Handweiser, die weite Verbreitung finden. Conrad Theissing und seine Frau Christine, geb. Rinteln, die seit 1830 verheiratet sind und insgesamt 13 Kinder bekommen, ziehen im Jahr 1844 in den ursprünglich von der Familie Droste-Hülshoff bewohnten Stadthof am Krummen Timpen.

weiterlesen

1828 veröffentlicht Theissing den aktualisierten Katalog seines Leseangebots in der dritten Auflage. Aufschlussreiche Einblicke in Sammlungsgebiete und -strategien gibt das Vorwort:

Aus: Ferdinand Theissing: Verzeichnis der Bücher welche in der Theissingschen Leihbibliothek zu Münster enthalten sind. Vorwort (1828)

Dem geehrten Publikum übergebe ich hiermit die 3te sehr vermehrte Auflage des vollständigen Verzeichnisses meiner Leihbibliothek, und ersuche die resp. Abonnenten ergebenst, die Nummern der verlangten Bücher von jetzt an auch nur nach diesem neuen Verzeichnisse aufzugeben, da fast kein Buch seine frühere Nummer behalten hat. Zur Erleichterung des Auffindens der Bücher sind nämlich jetzt alle Fächer nach alphabetischer Ordnung aufgestellt und nummeriert worden, mit Ausnahme der ausländischen Literatur und der Romane, bei welch’ letzteren man sich aus mehreren Rücksichten darauf beschränken musste, nur die Schriften eines Verfassers zusammen zu stellen. Ferner sind die in den früheren Verzeichnissen unter den Fächern C-G aufgeführt gewesenen Schriften aus der Naturwissenschaft, Medizin, Kameralwissenschaft, Baukunst und Kriegswissenschaft, da sie fast gar nicht benutzt wurden, in dieses Verzeichnis nicht wieder mit aufgenommen, sondern gänzlich aus der Bibliothek entfernt worden.

weiterlesen

Im Übrigen hege ich die Hoffnung, dass diese Bibliothek in ihrem gegenwärtigen Bestande allen an ein solches Institut zu machenden billigen Anforderungen ziemlich entsprechen werde; denn man wird nicht nur aus der älteren Literatur fast keines der besseren, hierhergehörenden, Werke vermissen, sondern auch finden, dass auf die vorzüglicheren Erscheinungen unserer neueren Literatur gleichfalls gehörige Rücksicht genommen worden ist. Auch werde ich nicht ermangeln, nach Maßgabe der mehr oder weniger sich dartuenden Aufmunterung von Seiten des geehrten Publikums, durch von Zeit zu Zeit zu liefernde Nachträge von neuen interessanten Schriften diesem Institute immer mehr Vollständigkeit und Ausdehnung zu geben.

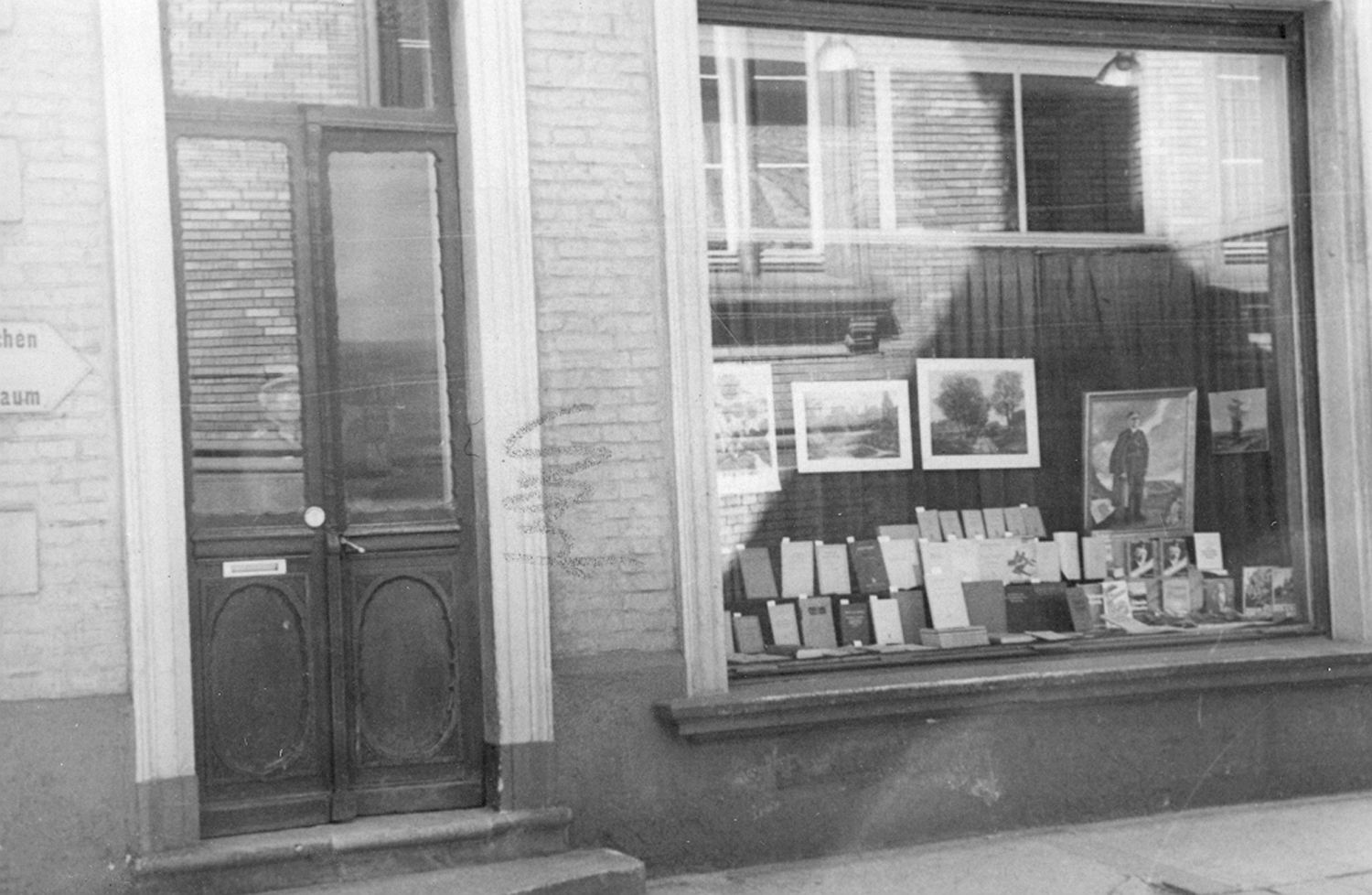

Die Theissingsche Leihbibliothek und Verlagshandlung besteht als Familienbetrieb über vier Generationen bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts. Als das Gebäude den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs zum Opfer fällt, gibt es auch in der Familie Theissing keine Nachfolge mehr für das Unternehmen. Unter neuer Leitung, aber mit dem alten Namen eröffnet die Theissingsche Buchhandlung nach dem Krieg an der Salzstraße gegenüber dem Erbdrostenhof.

Leihbibliotheken und die Demokratisierung des Lesens

Antiquare, Buchbinder und Buchhändler verleihen schon länger Bücher als Nebeneinnahmequelle, bis gegen Ende des 17. Jahrhunderts aus dieser Praxis die Leihbibliothek als eigenständiges Gewerbe entsteht. Bald gibt es im deutschsprachigen Raum zahlreiche derartige Angebote – von luxuriös bis rudimentär. In den Großstädten entstehen Lesekabinette mit vielen Annehmlichkeiten, die über das Lesen hinausgehen – Räume zum Musizieren, zum Rauchen, Schach- und Billardspielen, aber auch Ausstellungsmöglichkeiten für Stiche und Gemälde. Oft sind auch, wie bei Theissing, Zeitschriften-Lesesäle vorhanden. Auf dem Land gehen Bücherverleiher hausieren, und Gaststätten, Schreibwarenhandlungen und andere Geschäfte betreiben kleine Winkellesebibliotheken in ihren Lokalen.

weiterlesen

Schon um die Jahrhundertwende hat jede mittelgroße Stadt eine oder mehrere Leihbibliotheken, auch in Westfalen. In Münster gibt es neben der Theissingschen noch mindestens drei weitere. 1811 gründet der Notar Anton Herzog eine ‚Lese-Bibliotheck‘, eine andere betreibt in dieser Zeit der Buchhändler Peter Waldeck, dessen Verlag 1818 von Theissing aufgekauft wird, und 1845 gründet der Buchbinder Martin Nitschelm sein ‚Cabinet de Lecture‘ mit vorrangig französischen Büchern. Auch Theissing hat fremdsprachige Bücher im Programm, neben französischen auch englische und italienische Produktionen. Theissings Bestand ist dabei deutlich der größte; allein in der Sparte Romane und Erzählungen verzeichnet er 2.037 Werke, darunter viele Erfolgsautor:innen der Zeit wie August Lafontaine, Walter Scott, James Fenimore Cooper und Caroline Pichler. Theissings Abonnent:innen können außerdem Schriften aus den Bereichen Religion, Erziehung, Ökonomie, Geschichte, Biographien sowie Theaterstücke und Lyrik ausleihen.

Seit Mitte des 18. Jahrhunderts wandelt sich die Buchproduktion, und religiöse Erbauungsliteratur geht zugunsten einer erhöhten Romanproduktion immer mehr zurück. Gründe liegen vor allem in einem veränderten Lesepublikum mit veränderten Lesegewohnheiten – vom lauten Vorlesen in Gesellschaft hin zum stillen Lesen allein. Durch die gesteigerte Nachfrage kommerzialisiert sich der Buchmarkt, das Berufsbild der freien Schriftstellerei entsteht. Im Mittelstand, unter Bediensteten, Bauern und besonders unter Frauen wird das Lesen selbstverständlicher, erweitert Horizonte und schafft gesellschaftlich-politisches Bewusstsein. Kritiker aus Geistlichkeit, Politik und Verwaltung machen Leihbibliotheken und Lesegesellschaften für die wachsende Popularität des Lesens verantwortlich; sie sehen dadurch bestehende Strukturen und Machtverhältnisse gefährdet.

Für Männer höherer Schichten sind Lesegesellschaften eine Alternative zur Leihbibliothek. Frauen und Studierende sind hier nur selten zugelassen. Diese Clubs bieten zwar viel Mitbestimmungsrecht beispielsweise bei Buchanschaffungen, allerdings setzt sich ihr Angebot meistens nur aus Periodika, Fachliteratur und Nachschlagewerken zusammen, wofür hohe Mitgliedsbeiträge zu leisten sind. Das Abonnement in einer Leihbibliothek – bei Theissing kostet ein Jahr 4 Reichstaler – können sich dagegen mehr Menschen leisten. Da öffentliche Büchereien kaum existieren, beziehen die meisten Menschen ihre Lektüren aus den Leihbibliotheken. Ihre Blütezeit erlebt die Leihbibliothek zwischen 1815 und 1848; sie trägt dabei maßgeblich zur Verbreitung des Lesens bei.

An diesem Ort

steht heute, zwischen Fahrrädern und Studierenden, eine Bronzestatue von Franz von Fürstenberg. Fürstenberg ist genau derjenige, der sich 1786 dafür einsetzt, dass Friedrich Christian Theissing eine Buchhandlung und später eine Leihbibliothek gründen darf. Zur Rechten befindet sich das Fürstenberghaus der Universität Münster mit dem Archäologischen Museum, zur Linken das 2023 nach langer Renovierung wiedereröffnete Geomuseum.

weiterlesen

Geschaffen wird die Fürstenberg-Skulptur von Heinrich Fleige nach einem Entwurf der Bildhauerin Elisabet Ney. 1875 wird sie zunächst auf dem Domplatz aufgestellt; 1958 findet die Statue ihren heutigen Standort neben dem Fürstenberghaus.

Drostes Familie zählt zu den Abonnenten der Leihbibliothek des Buchhändlers Ferdinand Theissing, die sich ab 1805 an dieser Stelle in einem Eckhaus mit sieben Schaufenstern befindet. Da der heute freie Platz zu Drostes Zeit noch bebaut ist, hat damals der Jesuitengang einen etwas anderen Verlauf.

Geht man von der Fürstenberg-Statue aus die Treppen des Jesuitengangs hinunter zur Aa, befindet man sich an einem Ort, der ebenfalls mit der Familie Droste-Hülshoff verbunden ist. Zur Linken liegt das einzige Überbleibsel des ehemaligen Jesuitenkollegs, die St.-Petri-Kirche. Außer der Kirche und dem Kolleg, das auf Veranlassung Franz von Fürstenbergs teilweise in der 1780 neugegründeten Universität aufgeht, befindet sich damals gegenüber der Petrikirche, ungefähr auf dem heutigen Gelände der Katholisch-Theologischen Fakultät, das von den Jesuiten geführte Gymnasium Paulinum. Diese traditionsreiche Schule besuchen auch Drostes Brüder und viele ihrer Freunde wie Sprickmann und Schlüter. Heute hat das Gymnasium seinen Sitz einige hundert Meter entfernt am Stadtgraben.

Stationen in der Nähe

Quellen

Quellen fortlaufend nach Erwähnung im Text

„Ich lese auch zuweilen“: Brief an Christoph Bernhard Schlüter vom 24. August 1839 (HKA IX, 56-59).

„Ich wollte neulich eine Novelle schreiben“: Brief an Anna von Haxthausen vom 4. Februar 1819 (HKA VIII, 19f.).

„Ich selbst habe diesen Winter nur sehr wenig tun dürfen“: Brief an Dorothe von Wolff-Metternich vom 27. März 1819 (HKA VIII, 30).

„Dem geehrten Publikum“: Vorwort zum „Verzeichnis der Bücher welche in der Theissingschen Leihbibliothek zu Münster enthalten sind“, 3. Auflage, Münster 1828, S. If.

Zur Vertiefung

Martino, Alberto: Die deutsche Leihbibliothek. Geschichte einer literarischen Institution (1756-1914). Mit einem zusammen mit Georg Jäger erstellten Verzeichnis der erhaltenen Leihbibliothekskataloge. Wiesbaden: Harassowitz 1990.

Thiekötter, Hans: Verlag und Buchhandlung Theissing. In: Auf Roter Erde. Monatsblätter für Landeskunde und Volkstum Westfalens. Heimatbeilage der Westfälischen Nachrichten, Nr. 75, 21. Jahrgang, August 1965.

![Blick ins Schaufenster, unter drei gerahmten Gründerportraits der Buchhandlung hängt ein Banner mit Aufschrift „Hier wird fürs gute Buch gekämpft seit 150 Jahren“, darunter ein Poster mit angeschnittener Beschriftung „Das Buch ein Schwert [des Geistes]“. Ausgestellte Bücher mit Hitler und Bismarck auf den Titeln.](https://droste-spuren.de/wp-content/uploads/2025/06/Dok-Foto-Namtl-BE_Thei_6_1.jpg)