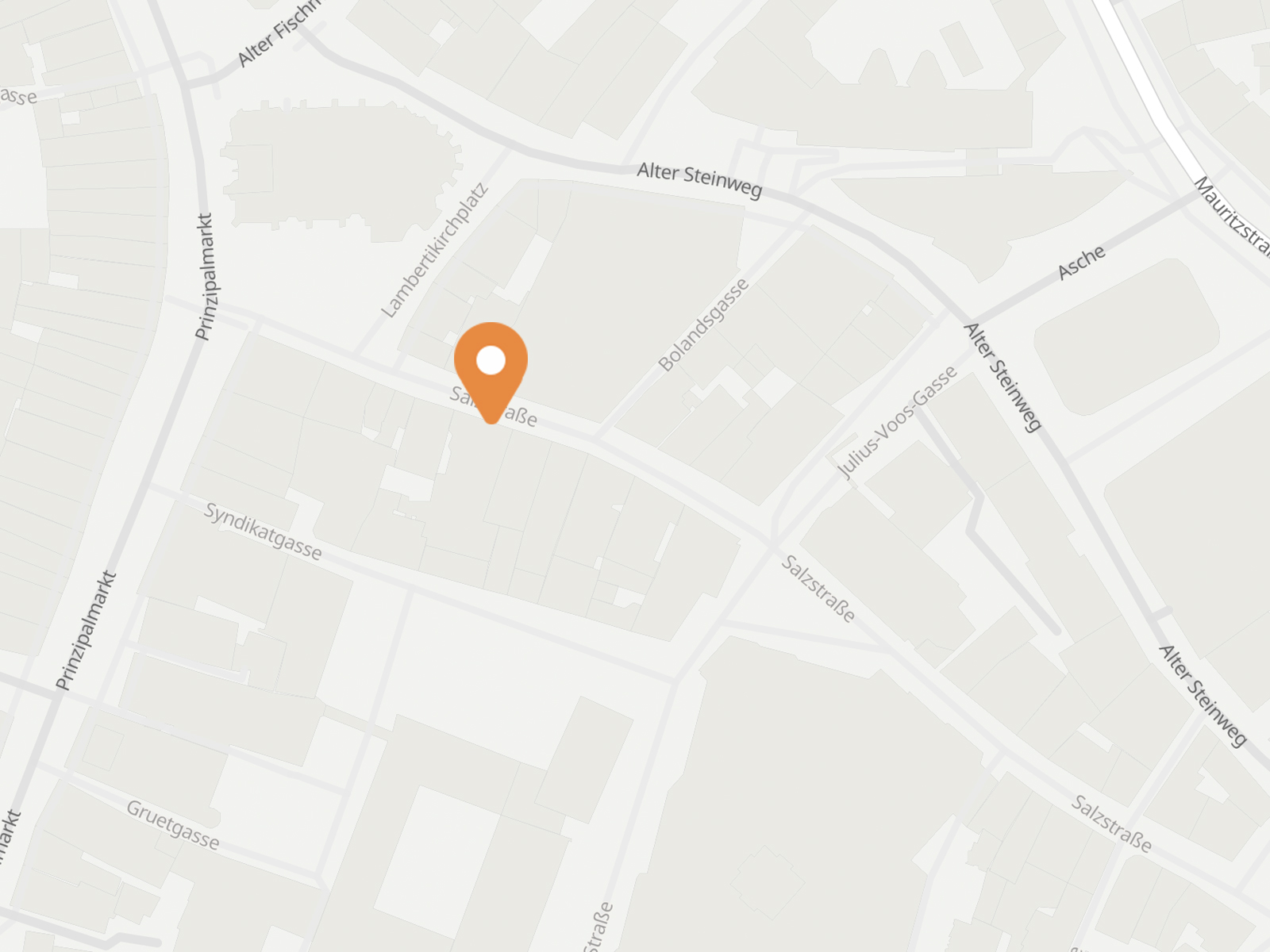

SALZSTRASSE 57:

Die Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung

Schritt in die Öffentlichkeit

Mit mäßigem Erfolg erscheint Annette von Droste-Hülshoffs erste Gedichtsammlung im örtlichen Aschendorff-Verlag, der seinerzeit hier seinen Firmensitz hat.

Endlich gedruckte Dichterin

Eigene Geschäftskontakte sind für adelige Frauen tabu, als begeisterte Leserin kennt Droste die Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung aber sicher schon vor der Veröffentlichung ihrer Gedichte dort. In ihrem Theaterstück Perdu!, einer Satire auf den Literaturbetrieb ihrer Zeit, wird das Ambiente einer Verlagsbuchhandlung geschildert. Dafür könnten die Räume der Aschendorffschen Buchhandlung in Münster als Inspirationsquelle gedient haben.

Wenngleich es für sie als adelige Frau nicht vorgesehen ist, ihre literarischen Erzeugnisse öffentlich zu machen, beschäftigt sich Droste bereits seit 1834 mit Publikationsplänen auf dem stark expandierenden und sich ökonomisierenden Buchmarkt ihrer Zeit. Mehrere Versuche, für die sie die Unterstützung von Verwandten und Bekannten nutzt, bleiben ergebnislos, bis sich 1837 durch die Vermittlung der Freunde Christoph Bernhard Schlüter und Wilhelm Junkmann Kontakt zum münsterschen Aschendorff-Verlag ergibt.

weiterlesen

Beide haben persönliche Verbindungen zu Eduard Hüffer, dem ältesten Sohn des Verlagsinhabers, mit dem Schlüter zu der Zeit an einer Herausgabe der Schriften des frühmittelalterlichen Theologen Johannes Scotus Eriugena arbeitet. Über Schlüter kommt Hüffer mit dem Manuskript von Drostes Gedichtsammlung in Berührung, und er hört sie aus ihren Verserzählungen Das Hospiz auf dem großen St. Bernhard und Die Schlacht im Loener Bruch lesen.

Droste ist zunächst wenig angetan von der Idee, die Schlüter und Junkmann verfolgen: „Sie wollen durchaus, ich solle den Barry in Münster bei Hüffer herausgeben, ich habe wenig Lust dazu“, teilt sie in einem Brief mit. Als dann aber Eduard Hüffer, Sohn des Verlegers und Junior des Geschäfts, das Interesse des Verlags zum Ausdruck bringt, ändert sich ihre Haltung. Kenntnis erlangt Droste davon aus einem etwas skurrilen, in Hexametern verfassten Schreiben Schlüters:

Aus dem Brief Christoph Bernhard Schlüters an Droste vom 18. November 1837

Gedicht lesen

Dort such hinter den Eichen in Rüschhaus dämmernder Zelle

Auf mir die Freundin, wo frühe schon wach bei flackerndem Lämpchen

Unter Korallen, Krystallen und Muscheln, Papieren und Münzen

Neben dem Flügel gebückt sie sitzt beim Christian von Braunschweig

Oder dem Bernhard, zu dichten an dem, und an diesem zu bessern.

[…]

Ihr zu künden die Mär in stürmisch beflügelten Worten:

Auf, o Nettchen und schreib und tunk in die Tinte die Feder

Wohlgeschnitten, und gut und eilend gefertigt die Abschrift!

Denn wir werden gedruckt, der Tag der Vollendung er nahet.

Merke, also geschah’s: Als gestern Abend wir saßen

Meine Weisheit, zugleich Herrn Hüffers verständige Jugend

Bei dem Scotus und eben der zögernde Bogen vollendet

Und gereinigt erschien von typographischem Untier,

Siehe, da schwieg und schweigend erhob sich vom Stuhl unmutig,

Eine Hand auf der Brust, die andere schlagend die Stirne,

Vorgebückt, und begann Herrn Hüffers sinnende Stärke:

Weh, wo weilet anjetzt das Fräulein, ist es entschwunden

Oder weilt es annoch bei uns mit dem fuchsigen Buche

Und dem schönen Gedicht, das mir die Seele gefangen?

Denn ich sprach und beriet mit meinem vorsichtigen Vater,

Und er billigte laut mein übergroßes Verlangen,

Unsere Pressen zu sehn, beglänzt vom herrlichen Strahle

Goldner Lettern aus unvergleichlicher Feder des Fräuleins.

Weh, ich zaudernder Tor, also die Gelegenheit ließ ich

Und das Gedicht und das Fräulein, um lieber gen Hiltrup zu ziehen,

Schaudernd im Sturm und triefend von Regengüssen, den Jagdfreund

Dort zu treffen beim Grunzen der Säu’ und Geschnatter der Gänse,

Statt zu lauschen entzückt dem dritten Gesang des Bernhard,

Derer die fern nun ist, des’ muss ich mich zürnend verklagen. –

Auf, o Nettchen und schreib und tunk in die Tinte die Feder

Wohlgeschnitten und schnell anjetzt gefertigt die Abschrift!

Dann mitfühlend ergriff ich die Hand und ermutigend sprach ich

Worte des Trosts in die Seele von Hüffers bescheidener Jugend:

„Muth, o Freund, fürwahr noch ist nicht Alles verloren,

Ist es Euch Ernst, so schreibt, und auch ich selber will schreiben,

Ob wir das Herz vielleicht des strengen Fräuleins bewegen,

Denn wohl hat sie ein Herz und nicht von Kiesel, noch Eisen.“

[…]

Und er erwidert und sprach, sanft drückend die Rechte des Freundes:

„Also gescheh’ es, sofort, sehr liegt mir die Sache am Herzen.“

Auf, o Nettchen und schreib und tunk’ in die Tinte die Feder

Wohlgeschnitten und schnell anjetzo gefertigt die Abschrift

[…]

Leserlich schreib, nicht schön, nur dass es lese der Setzer,

Bessre nicht ferner umsonst, im Ganzen lass es beim Alten;

Mir vertraue das Werk und dem sehr einsichtigen Junkmann,

Und gar balde und sich’s nach Wunsch und Gefallen Dir zeigen,

Dass Du selber erstaunst, wie schön Du gereimt und gedichtet.

0, erfinden ist schön, Ausführung schöner, am schönsten

Ist vollenden dennoch, fürwahr, vollenden ist göttlich.

Eine Last ja beschweret das Herz, was halb nur vollendet.

Auf, o Nettchen und schreib und tunk’ in die Tinte die Feder

Wohlgeschnitten und schnell anjetzo gefertigt die Abschrift.

Jahre entfliehen und wir mit ihnen, dem Pfeil in der Luft gleich

Und dem Fluge des Vogels verschwindet spurlos das Leben

In der irdischen Zeit; kurz währt die silberne Furche

Riesiger Masten im Meer — gar schnell ist der Name vergessen

Auch des Edelsten selbst. Zieh denn aus dem brechlichen Fahrzeug,

Steuernd zum Porte, auch Du die eilends versprühende Furche

Fröhlichen Muths und erfreue manch Herz mit Deinem Gesange.

Denn wie des Hifthorns fernes Getön im Ohre des Wandrers

Also dringet der Ton der wahren Begeistrung, vom Himmel

In die Herzen der Dichter gesandt, zu den Herzen der Hörer.

Denn dem Dichter verlieh ein Fünkchen die schaffende Weisheit,

ihm erschließend im Quell die ewige Fülle des Lebens,

Und ihm zeigend die Tiefe des Werks im heiligen Spiegel,

Dass er schöpft und schafft und bildet und freut sich der Schöpfung.

Und so preisen sie auch, die immer den Dichter vernehmen,

Wenn er freudig verströmt, was froh er geschöpft und gebildet

Lange mit Arbeit und Müh, und wert ist selbst er des Kranzes.

Auf diesen Brief antwortet Droste in bewusst holprigen Knittelversen und bringt dabei nochmals Skepsis gegenüber dem Verlag zum Ausdruck:

Aus dem Brief an Christoph Bernhard Schlüter vom 18. November 1837

Was Ihr schreibt von H. Hüffer dem guten Mann,

Der verspricht Dinge und unterlässt sie dann,

Keinen Brief habe ich von ihm gesehn,

Er muss noch in seinem Kopfe stehn,

Bringt ihm übrigens meinen freundlichen Gruß,

Das ist ein Mann der Jedem gefallen muss.

Als Hüffer dann kurze Zeit später in einem Brief offiziell die Inverlagnahme anbietet, gibt Droste ihr Einverständnis, obwohl ihre Bedenken bleiben: „ich meine immer die in Münster herauskommenden Sachen hätten ein kurzes und obskures Leben zu erwarten, da der hiesige Buchhandel sich doch meistens auf den Kleinhandel für die Stadt und Provinz beschränkt“. Es ist ihr wichtig, dass das Interesse ausdrücklich vom Verlag selbst ausgeht, so dass man ihr bei einem etwaigen wirtschaftlichen Misserfolg keine Vorwürfe machen kann. Nochmals unsicher wird sie, als Adele Schopenhauer vehement für einen größeren, renommierteren Verlag plädiert. Dennoch holt Droste am 11. Februar 1838 die Druckerlaubnis ihrer Mutter ein (ein Muss für sie als unverheiratete Tochter). Auswahl und Zusammenstellung ihrer Lyrik überlässt Droste größtenteils Schlüter, obgleich sie dessen religiös-konservativen Geschmack kennt, mit dem er dem Verlagsprofil entspricht. Halbanonym, wie von der Familie gefordert, erscheint der Band mit dem Titel Gedichte von Annette Elisabeth von D… H… am 11. August 1838.

weiterlesen

Ein unliebsames Nachspiel hat die Veröffentlichung der Gedichtausgabe bei Aschendorff, nachdem 1844 die zweite, große Gedichtausgabe im renommierten Cotta-Verlag herauskommt. Da diese auch die Texte der ersten Ausgabe umfasst, ohne dass darüber eine Vereinbarung getroffen wurde, erhebt Hüffer gegenüber Cotta Regressforderungen. Aufgrund einer Falschinformation war man auf Seiten der Droste-Hülshoffs irrtümlich davon ausgegangen, dass die Erstauflage abverkauft war. Von der Familie als peinlich empfunden, schaltet sich Drostes Bruder Werner in die Streitigkeiten ein und versucht deren Beilegung zu bewirken. Dazu kommt es, indem die Familie die noch vorhandene Restauflage aufkauft. Aufgrund dieser Verhandlungen sowie ehemals im Aschendorff-Verlag einzusehender Akten weiß man, dass die Ausgabe von 1838 mit einer Auflagenhöhe von 400 Exemplaren nur 74 mal verkauft wurde.

Aus dem Brief an Levin Schücking vom 31. Oktober 1844

Ich bitte, dass Sie [der Cottaischen Buchhandlung] mein Bedauern über einen Vorfall ausdrücken wollen, der durch meinen Mangel an Geschäftskenntnis herbeigeführt worden ist. Übrigens muss ich auch so anständiges Lehrgeld bezahlen, dass mir in Betracht dessen ein durchaus unwillkürliches und bei einem Frauenzimmer begreifliches Versehen wohl zu verzeihen ist. […] Es ist eine ekelhafte Geschichte, bei der Hüffern, wie mich dünkt, ein großer Mangel an Rücksicht zur Last bleiben muss, da er doch nicht zweifeln konnte, dass eine Anzeige der Sachlage und des vorhabenden Schrittes […] die Geschichte weit anständiger beendigt haben würde. Es kommt mir vor, als habe er es darauf angelegt, mich zu blamieren – weshalb? Weiß Gott.

Mehr lesen

Ich mag nicht weitläufiger über die Sache werden, sie ist mir zu ärgerlich; sonst könnte ich Ihnen mehr als eine Äußerung von Hüffern selbst, z. B. gegen meinen Bruder, anführen, die mir die Aussage des Buchhalters, „es seien nur etwa noch 17–18 Exemplare vorhanden“ (denn dies war die genannte Zahl), als ganz glaublich erscheinen lassen musste. Da ich das meiner Bestimmung überlassene Honorar mit der Bemerkung „ich fürchte, ihn in Nachteil zu bringen“ völlig abgelehnt hatte, so will ich gern glauben, dass Delikatesse und Schonung ihm nun seinerseits diese Versicherungen der Zufriedenheit mit dem Geschäft eingegeben hatten. Umso schlimmer ist es, dass er zuletzt so schmählich aus der Rolle gefallen ist.

Genug von der Sache! Übrigens ist mir jetzt höchst ärgerlich und drückend, dass Cotta durch meine, freilich nicht zu dem Zwecke gegen Sie geäußerte Bemerkung, „Hüffer würde mir 500 Reichsthaler gegeben haben“, zu einer Änderung des Kontrakts bewogen ist. Denn seit gestern glaube ich dies selbst nicht mehr, obwohl der Freund, der ihn deshalb sondierte, mit so fester Überzeugung, die Sache sei abgemacht, zurückkam, dass er lebhaft in mich drang, Hüffern nur sofort das Manuskript einzuhändigen, wo dann der Druck sogleich beginnen solle. Ich hatte dem guten Manne keinen Auftrag gegeben und längst alle Lust am Hüfferschen Verlage verloren, so machte ich es wie die Spröden und schlug mich in einer, wie ich jetzt fürchten muss, leeren Straße.

Ach, Levin, ich bin ganz betrübt, dass alles zusammenkommt, um mich in jedermanns – wahrhaftig, fast in meinen eigenen – Augen als eine Renommistin erscheinen zu lassen! Während doch (bei allem Hochmut) die Furcht, meine Verleger durch die geringe Popularität meiner Werke in Schaden zu bringen, mich nie verlassen hat. Was Hüffer eigentlich damals gesagt hat, weiß ich nicht und mag es auch jetzt nicht wissen. Dem freiwilligen Unterhändler schien es eine Zusage, d. h. kein Antrag, sondern eine Äußerung seiner entschiedenen Geneigtheit, mir 500 Reichsthaler zu geben, wenn ihm die Gelegenheit geboten würde. Alles wohl nur Wind vor der Hoftür!

Trösten Sie mich ein wenig, mein gutes Kind, ich gehöre jetzt zu den, leider von mir so oft verlachten, „verkannten Seelen“. Punktum! Es ist mehr zum Hängen als zum Lachen.

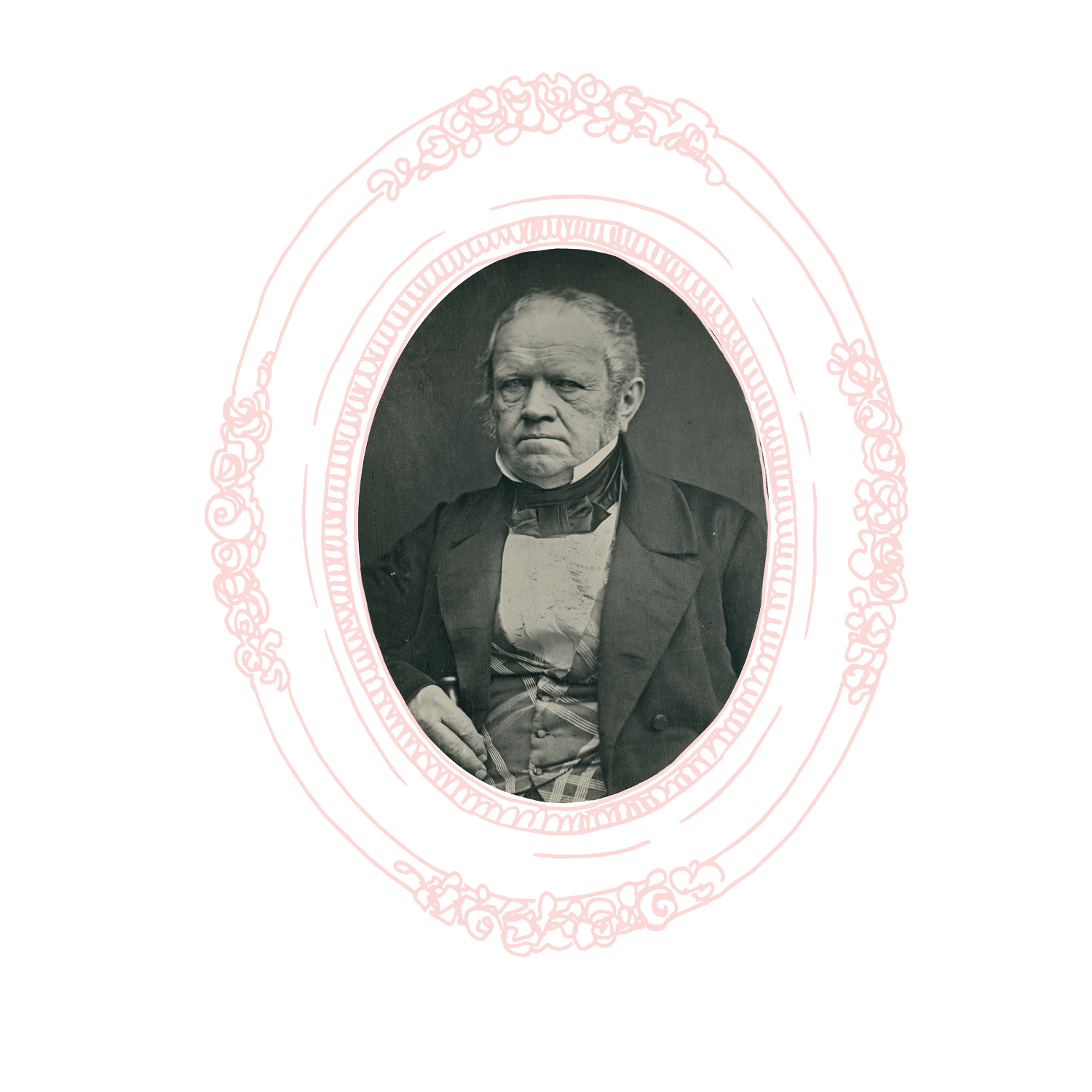

Johann Hermann Hüffer (1784–1855),

Buchdrucker, Buchhändler,

Verleger und Politiker

Der Münsteraner Aschendorff-Verlag wird 1720 von Wilhelm Aschendorff gegründet und besteht bis heute. Johann Hermann Hüffer, 1784 als drittes Kind der Sophia Hüffer, geb. Aschendorff, geboren, leitet zu Drostes Lebzeiten die Verlagsbuchhandlung in dritter Generation.

Die Autorin hat von ihm nicht die beste Meinung: „Hast du jemals gewusst,“ schreibt sie ihrer Mutter, „dass Hüffer, derselbe demagogische Hüffer seines Zeichens ein Buchhändler [ist], – ich habe gedacht er wäre Regierungsrat oder so etwas, aber er hat die Aschendorffsche Buchhandlung“.

Johann Hermann Hüffer steht schon früh als Erbe des Verlags fest und wird dementsprechend ausgebildet. Nach einer privaten Ausbildung beginnt er 1799 eine Lehre im Unternehmen seines Großvaters als Buchhändler und Buchdrucker. Seine Wanderjahre führen ihn über Geschäftskontakte in Hamburg und Augsburg bis nach Italien. Als sein Großvater 1804 stirbt, übernimmt Hüffer das Geschäft in Münster.

weiterlesen

Obwohl er noch nicht volljährig ist, erhält er die Erlaubnis, als Buchhändler und -drucker zu arbeiten. Hüffer beginnt sofort mit betrieblichen Umstrukturierungen; seine Angestellten erhalten ab jetzt Kostgeld statt eines Mittagessens. Hüffers Verlagsära beginnt unter französischer Besatzung. Das bringt zwar staatliche Aufträge, aber auch Belastungen durch hohe Steuern und Zensur mit sich. Auch in preußischer Zeit profitiert Hüffer vom Staat, Aschendorff druckt das Amtsblatt für die Kgl. Regierung zu Münster mit einer Auflage von 3.500 Exemplaren. Neben Druckaufträgen für Buchhandlungen in und außerhalb Münsters verlegt Aschendorff natürlich auch eigene Bücher, darunter Bestseller wie Hendrik Consciences Der Löwe von Flandern (1838), vor allem aber katholische Unterweisungs- und Gebrauchsliteratur.

Die seit 1762 bestehende, hauseigene Druckerei rüstet im 19. Jahrhundert ihre Druckpressen auf. Handdruckpressen werden nach und nach von Schnelldruckpressen ersetzt, der Verlag wächst. Dazu tragen auch Zeitungen aus dem Haus bei. Das Münsterische Intelligenz-Blatt druckt unter anderem amtliche Mitteilungen ab; für Ämter, Innungen, Apotheken, Anwälte und verschiedene kirchliche und öffentliche Einrichtungen besteht Abonnementzwang. 1849 macht die Konkurrenz durch den Westfälischen Merkur dem Blatt ein Ende. Drei Jahre später gründet Hüffers Sohn eine neue Zeitung, den Münsterischen Anzeiger, Vorläufer der heutigen Westfälischen Nachrichten.

Hüffer betätigt sich nicht nur als Verleger, sondern ist auch ein beliebter Politiker. Von 1842 bis 1848 amtiert er als Oberbürgermeister von Münster. In den westfälischen Provinziallandtag wird er 1826 gewählt, 1848 sogar in die Preußische Nationalversammlung. 1854 übergibt Hüffer das Unternehmen an seinen Sohn Eduard, und stirbt im darauffolgenden Jahr.

Eduard Hüffer (1813–1899),

Buchhändler und Verleger

Eduard Hüffer, ältester Sohn Johann Hermann Hüffers, steigt nach absolvierter Verlags- und Buchhandelsausbildung in das Geschäft des Vaters ein und sorgt u.a. für die Inverlagnahme der ersten Gedichtausgabe Annette von Droste-Hülshoffs.

Nach der Lehre im Familienbetrieb geht er zunächst auf Wanderschaft, besucht Verlage und Buchhandlungen von Köln bis Breslau. Seine Ausbildung endet 1834 mit einem Besuch der Leipziger Buchmesse. Im Verlag seines Vaters nimmt er schon bald erfolgreich die Rolle eines Geschäftsführers ein und stärkt im Programm den Anteil der Unterhaltungsliteratur.

weiterlesen

Verdienste erwirbt Eduard Hüffer vor allem als Gründer und Mitherausgeber des Münsterischen Anzeigers, der bis zum Ersten Weltkrieg die wichtigste Zeitung Münsters bleibt. Außerdem macht er sich einen Namen als Vorsitzender der Kaufmannschaft und Präsident der Industrie- und Handelskammer. Er ist Mitglied der Zentrumspartei und setzt sich für den Ausbau der Infrastruktur in Münster wie den Bau des Dortmund-Ems-Kanals und des Stadthafens ein.

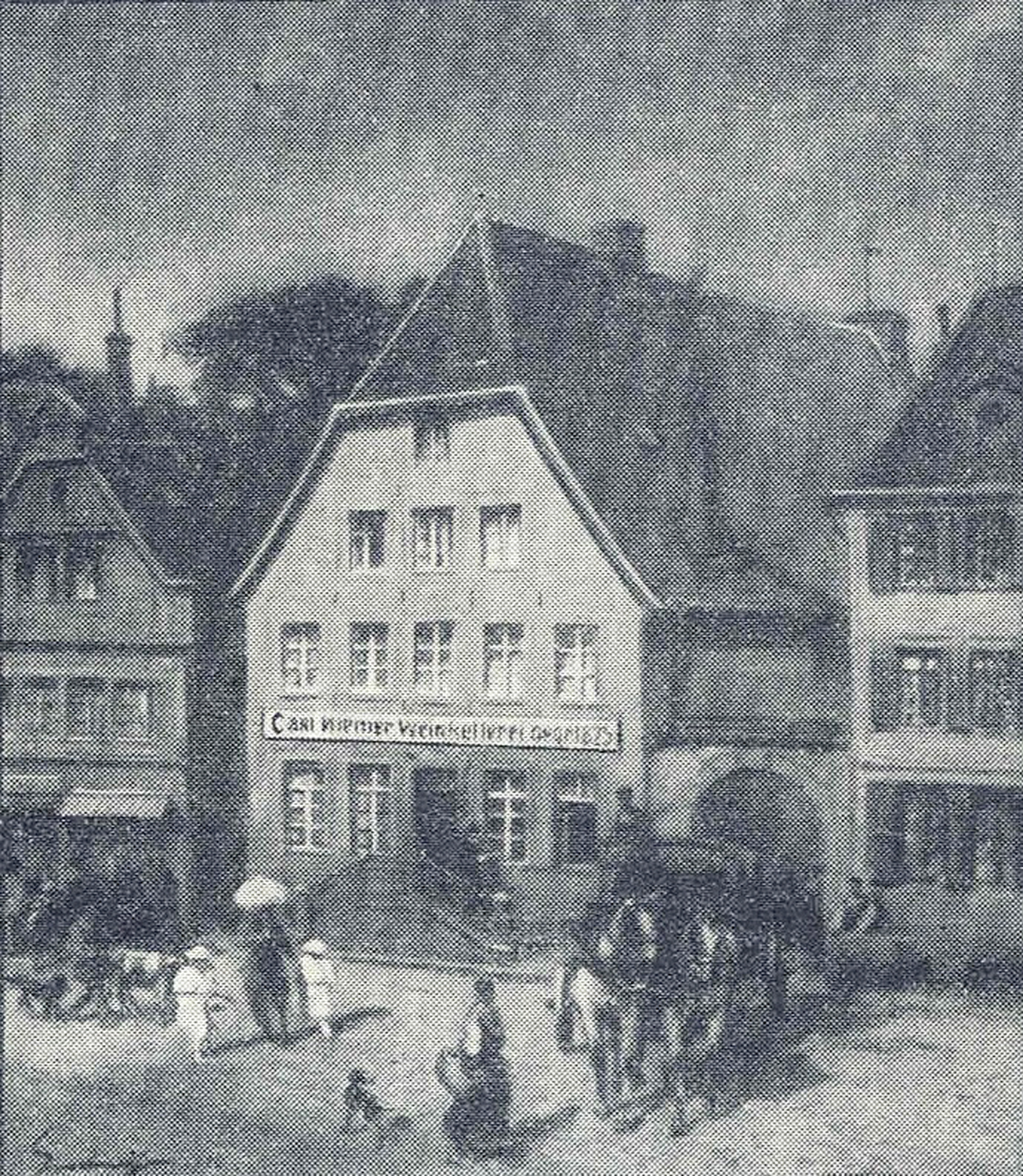

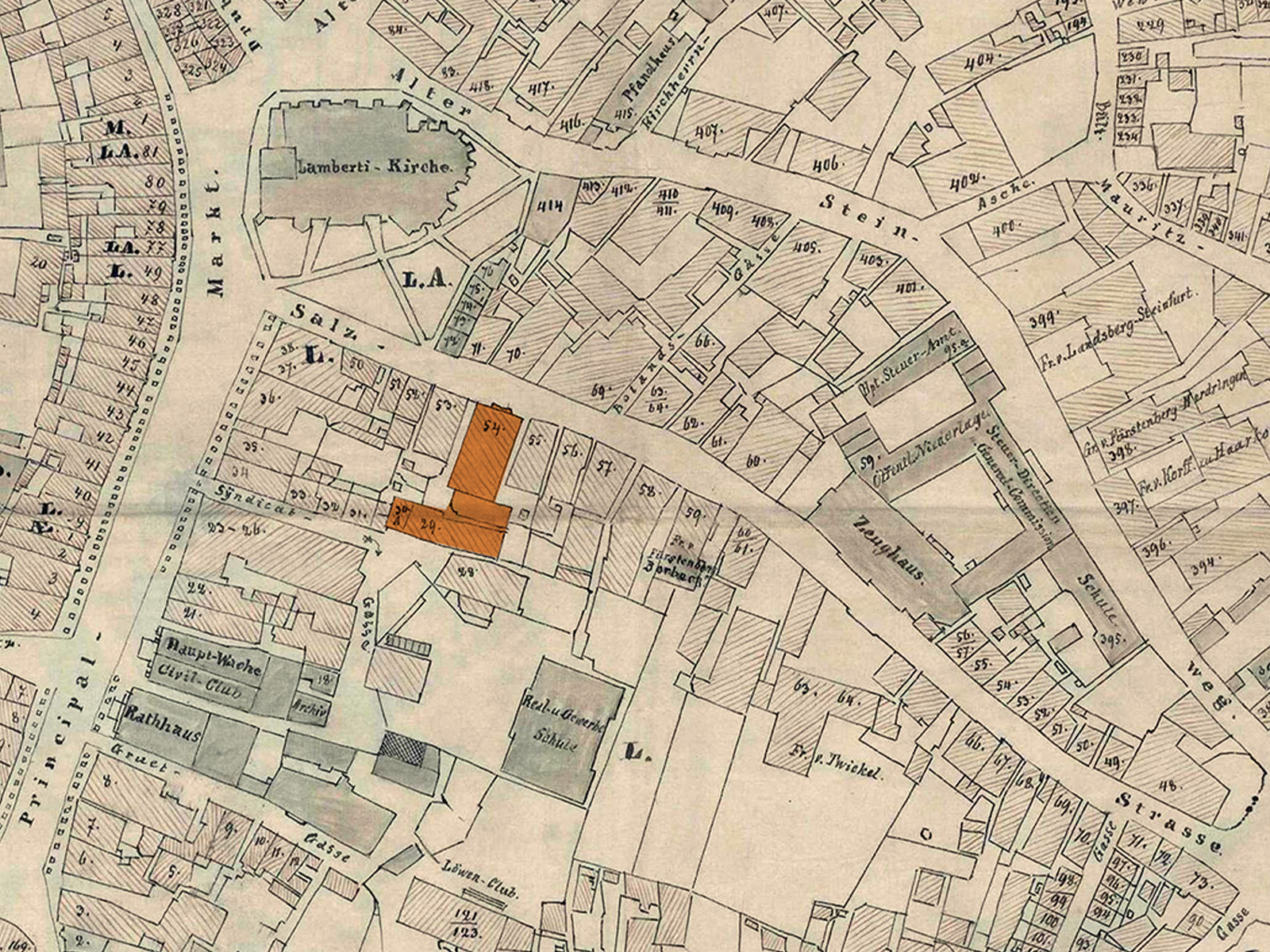

An diesem Ort

befindet sich heute eine Drogerie.

Von 1771 bis 1854 hat das Verlagshaus Aschendorff seinen Sitz an der Salzstraße 57. Anton Wilhelm Aschendorff, Sohn des Gründers des bis heute bestehenden Verlags, erwirbt das Gebäude 1770 für 2.650 Reichstaler und verlässt den alten Firmensitz am Roggenmarkt. Das Haus an der Salzstraße bietet mehr Platz für die Druckerei und mit einem großen Grundstück zur Syndikatsgasse hin auch Raum für zukünftige Anbauten.

weiterlesen

Aschendorff betätigt sich hier vor allem als Verleger für theologische und historische Bücher, gedruckte Vorlesungen und Schulbücher. Zwischen 1768 und 1810 werden hier im Jahr durchschnittlich vier Bücher verlegt. Weitere Standbeine sind die Druckerei und der Buchhandel. 1805 wird die Firma von seinem Enkel Johann Hermann Hüffer übernommen, der sie bis 1854 weiterführt. In dieser Zeit ist Aschendorff die Hausdruckerei für örtliche Buchhandlungen wie Theissing und Waldeck. Der Verlag publiziert Werke bekannter Persönlichkeiten wie des Oberpräsidenten Ludwig von Vincke, des Theologen Georg Hermes und dessen Gegner Clemens August von Droste-Vischering.

Während der Verlag 1854 in seinen nächsten Firmensitz neben den Erbdrostenhof/Ecke Ringoldgasse weiterzieht, hat das alte Gebäude noch bis 1907 Bestand. Nach dem Abriss hat der Weinhändler Carl Niemeier an dieser Adresse sein Geschäft, das 1992 aufgelöst wird. Heute unterhält der Aschendorff-Verlag ein Verlagshaus am Bremer Platz sowie die Unternehmenszentrale in Mecklenbeck nahe der Autobahn 1.

Stationen in der Nähe

Quellen

Quellen fortlaufend nach Erwähnung im Text

„Sie wollen durchaus“: Brief an Therese von Droste-Hülshoff vom 24. Oktober 1837 (HKA VIII, 264).

„Dort such hinter den Eichen“: Brief von Christoph Bernhard Schlüter an Droste vom 18. November 1838 (HKA XI, S. 122-124).

„Was Ihr schreibt“: Brief an Christoph Bernhard Schlüter vom 18. November 1837 (Anm.: eigentlich 30. November, Droste unterläuft bei der Monatsangabe ein Irrtum) (HKA VIII, 269).

„ich meine immer“: Brief an Wilhelm Junkmann vom 4. August 1837 (HKA VIII, 230).

„Ich bitte“: Brief an Levin Schücking vom 31. Oktober 1844 (HKA X, 231f.).

„Hast du jemals gewusst“: Brief an Therese von Droste-Hülshoff vom 24. Oktober 1837 (HKA VIII, 264).

Zur Vertiefung

Ellerbrock, Karl-Peter: Aschendorff. Geschichte eines deutschen Medienhauses. Münster: Aschendorff 2021.

Haunfelder, Bernd: 250 Jahre Druckhaus Aschendorff. 1762-2012. Münster: Aschendorff 2012.

Jordan, Lothar: Druck- und Wirkungsgeschichte der Gedichte (1838). In: HKA III, S. 243-282.

Droste-Hülshoff, Annette von: Gedichte. Faksimile-Nachdruck der Ausgabe von 1838. Nachwort von Winfried Woesler: Zur Geschichte, Wirkung und Wirkungslosigkeit einer Erstpublikation. Münster: Aschendorff 1978.