SALZSTRASSE 8:

Wohnung Levin Schücking

Das Mütterchen und ihr Pferdchen

Hier, gleich neben der Lambertikirche wohnt Levin Schücking. Zwischen dem jungen Kritiker, Schriftsteller und Literaturagenten und Annette von Droste entsteht ab Ende 1838 eine enge freundschaftliche Beziehung, in der beide im Hinblick auf ihr literarisches Schaffen voneinander profitieren. Massive Differenzen führen nach 1845 dazu, dass Droste den Kontakt zu Schücking vollständig abbricht.

Freundschaft auf den zweiten Blick

Freundschaft

auf den zweiten Blick

1837 kommt Levin Schücking nach einem Jura-Studium ohne Berufsaussichten nach Münster. Droste verehrt seine Mutter, die früh verstorbene Katharina Schücking, geb. Busch, eine der ersten literarisch publizierenden Frauen in Westfalen. Sie fühlt sich dem 17 Jahre jüngeren Mann gegenüber zur Fürsorge verpflichtet.

Ab 1838 treffen beide häufiger im Literaturzirkel Elise Rüdigers zusammen, und Droste bringt dem jungen Mann, der als Autor und Kritiker im literarischen Bereich Fuß zu fassen sucht, zunächst nur wenig Sympathie entgegen. „Geistreich, und überaus gefällig“, findet sie ihn schon, aber auch „eitel, aufgeblasen und lapsig“. Dennoch versucht sie ihm eine Anstellung zu vermitteln, z.B. bei dem Regierungsrat Hassenpflug, an dessen Schwester Amalie, eine gute Freundin, sie sich diesbezüglich wendet.

Aus dem Brief an Amalie Hassenpflug vom 1. Juli 1839

Ich schreibe Dir in einer höchst gedrückten Stimmung, Male, denn ich soll etwas tun und will es nun endlich auch, was mir in sich selbst überaus zuwider ist. Ich soll jemanden empfehlen, und zwar bei Deinem Bruder, nicht zu einem Amte, dazu hätten mich keine zehn Pferde gezogen, sondern zu einer Stelle als Privatsekretär, wenn – was der Himmel gebe! – noch eine solche vakant ist. […]

Wie wenig mich persönliche Neigung hierbei treibt, weißt Du sogleich, wenn ich Dir sage, dass Levin Schücking das hier in Rede stehende Subjekt ist.

weiterlesen

Seine Lage ist in diesem Augenblicke um vieles verschlimmert worden, da ihm, nachdem er sich mehrere Jahre mit dem preußischen Landrechte gequält, der Eintritt in preußische Dienste abgeschlagen worden, weil er ein Ausländer (Hannoveraner) ist. Es war eine Torheit von ihm, des Andenkens seines schlechten, nach Amerika ausgewanderten Vaters halber, nicht in seinem Geburtslande dienen zu wollen, aber er büßt sie doch zu schwer und ist nun ganz ratlos. Wie seine Persönlichkeit ist, kannst Du in einigen meiner früheren Briefe nachlesen, wo ich gesagt habe, wie leid es mir sei, für einen Menschen, der im Grunde so vortreffliche Eigenschaften habe, und den alle seine Freunde so sehr liebten, durchaus kein eigentliches Wohlwollen fassen zu können, weil das Eitle und Zuversichtliche in seinem Wesen mich immer wieder zurückstoße, wenn das Erfahren einer recht noblen und ehrenwerten Handlung von ihm mich auch noch so günstig gestimmt habe. Ich habe Dir gesagt, wie hoch alle seine ehemaligen Mitschüler und Universitätsfreunde seine Kenntnisse anschlagen (ob juristische oder sonstige, weiß ich zwar wirklich nicht und habe in diesem Augenblicke keine Gelegenheit, mich danach zu erkundigen), wie die Strengsten seine Moralität rühmen, wie vortrefflich er sich gegen seine unglückliche Mutter benommen hat, und wie er noch jetzt, wo er vom Unterricht in der englischen und französischen Sprache leben muss, sich jeden Heller abdarbt, um seine kleinen Geschwister zu unterstützen. Dass er, trotz einem kleinem Anstriche von einem Gecken, einen scharfen, klaren Verstand hat und trotz dem, dass man ihn nach seinem zierlichen Äußern für einen gebornen Courmacher halten sollte, doch im Grunde niemand in der Welt weniger daran denkt, habe ich Dir auch schon früher gesagt. […] Tue mir die Liebe, Male, und schreib Deinem Bruder darüber, aber gleich auf der Stelle, denn solchen Plätzen geht es wie reichen Bräuten, man muss früh bei der Hand sein. […] Du hilfst vielleicht einem Menschen zu einer kleinen Versorgung, der jeden erübrigten Groschen auf eine Art anwenden wird, die man achten muss.

Zur Sekretärstelle macht ihn vorzüglich fähig eine gute Handschrift, seine Fertigkeit in der englischen und französischen Sprache, seine Rechtlichkeit und, obwohl er über Kunstgegenstände etc. oft lauter wird als es mir gefällt, doch übrigens eine Verschwiegenheit, die fast an Verschlossenheit grenzt. Hat er nun wirklich die bedeutenden Kenntnisse, die ihm allgemein zugeschrieben werden, so könnte es ja auch wohl kommen, dass er späterhin zu etwas Besserem tauglich gefunden würde – wo nicht, nun, so ist er doch wenigstens aus der Not und wird seiner Stelle keine Schande machen. Das bisschen hochmütige Wesen wird sich unter Deines Bruders Augen in der schnellsten Schnelligkeit verlieren, des bin ich gewiss! Wahrscheinlich kömmt er gar nicht damit zum Vorschein, doch musst Du diese Schattenseite auch anführen, denn ich mag mit keiner Art Hehlerei zu tun haben, was übrigens auch beim Ludwig vergebens wäre, dessen Augen wohl finden können, was auch nicht vor den Tag kömmt. Schreib doch gleich, es ängstet mich, dass während dem Hin- und Herschreiben die Stelle besetzt werden könnte. […]

Wenn es nötig ist, noch etwas von Schückings näheren Verhältnissen zu sagen, diese sind so: Sein Vater war Amtmann in dem kleinen hannöverschen Städtchen Sögel an der münsterischen Grenze, ein schlechter Wirt und noch schlechterer Ehemann. Levin war der älteste von mehreren Kindern und seiner sehr braven Mutter einziger Trost, für die er tat, was er konnte und auf der Universität sich alles abdarbte, um ihr heimlich wieder ein paar Notpfennige zustecken zu können. Nachdem nun der Vater die Mutter reichlich totgeärgert und an ihrem Sarge noch eine empörende Komödie von Zärtlichkeit gespielt hatte, nahm er gleich wieder eine andere Frau, von der er, wie ich glaube, auch noch zwei Kinder bekam. Da brach aber alles zusammen. Der Vater wurde als mutwilliger Verschwender seines Amtes entsetzt und ging nach Amerika, die Frau kehrte zu den Ihrigen, die Kinder wurden bei Verwandten untergebracht, und Levin, dem zum Doktorexamen das Geld und, wie ich meine, auch noch etwas an der vorgeschriebenen Studienzeit fehlte, kam nach Münster, um sich dort durch Unterricht das Nötige zusammen zu sparen. Dies hat ihm aber bis jetzt nicht gelingen wollen, da es hier so viele französische Sprachmeister gibt und zum Englischen fast niemand Lust hat, auch seine Geschwister, die, bei selbst unbemittelten Leuten untergebracht, sehr kümmerlich gehalten werden, ihm zu viel von seinem Erwerb hinnehmen. Dies ist nun Schückings kurze und betrübte Geschichte. Dass er Katholik ist, habe ich noch vergessen zu sagen, und auch, dass er seit zwei Jahren hier und dort in den Journalen aufgetaucht ist, was vielleicht Deinem Bruder einen ungünstigen Eindruck machen wird, da man nun mal dergleichen für untergeordnete Geschäftsleute nicht liebt. Doch muss man ihm die Tendenz seiner sehr gut aufgenommenen Aufsätze (im „Telegraphen“ etc.) wieder zu Gunsten reden, da er als offner Gegner des religiösen und politischen Liberalismus gegen Gutzkow und Konsorten zu Felde gezogen ist.

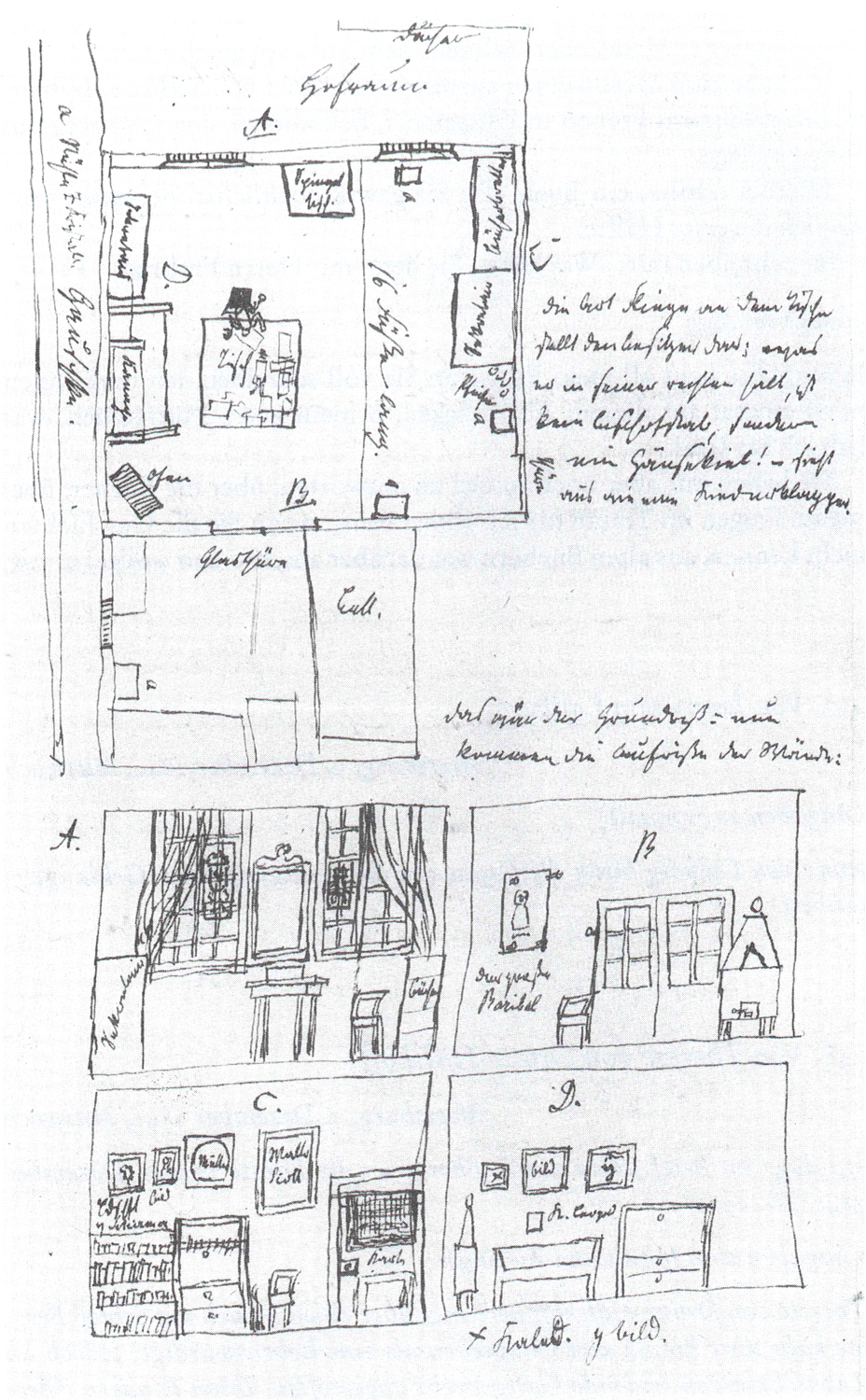

Im Rüdiger-Zirkel finden Droste und Schücking allerdings recht schnell ein gemeinsames Fundament für gute literarische Gespräche, auf dem sich wechselseitige Sympathie und persönliche Freundschaft entwickeln. Wie es Schückings Lebenserinnerungen verraten, macht er sich bald einmal die Woche, immer dienstags, auf zum Besuch im Rüschhaus. Allenfalls sporadisch wird sie umgekehrt bei ihm zu Gast gewesen sein. Um ihr eine Vorstellung seiner Wohnverhältnisse zu vermitteln, schickt er ihr eine detailreiche Beschreibung seines Zimmers einschließlich einer kleinen Skizze.

Aus dem Brief Levin Schückings an Droste vom 7. Dezember 1840

Lieb Mütterchen, malen Sie mir doch in Ihrem nächsten Brief einen Grundriss von Ihrem Zimmer, ich möchte so gern wissen, wie Sie so zuhalten: Ich will Ihnen meines auch hier hinmalen: [vgl. Zeichnung unten in der Bildergalerie].

Die Art brauner Tapete, die einmal in bon vieux temps ihre Geschmackvollheit behauptet haben mag, ist noch jetzt so übel nicht, dass man sie nicht für eine Couleur halten sollte, wie in Clemenswerth in der Klosterküche herrschte, die seit den Tagen des Guardian Nicolaus, wie es in Scotts Kloster heißt, nicht mehr geweißt war. Nun müssen Sie, liebes Mütterchen, mit Ihrer blühenden Phantasie die Vorhänge so hübsch einräuchern, wie ich mit meinen Pfeifen tue, die grellgemalten Wappenscheiben blitzen lassen, vornehmlich die Drostesche Karpfe, die Bücher etwas in Unordnung bringen, die grüne Wolldecke des Tisches mit diversen Papieren, Heften, Federn, Pfennigen, Lack Briefen, Ringen, Karten, das Kanapee ebenso mit Büchern und Sachen wie Ihr Klavier in Rüschhaus in wüstem Kostüm belasten und voilà tout.

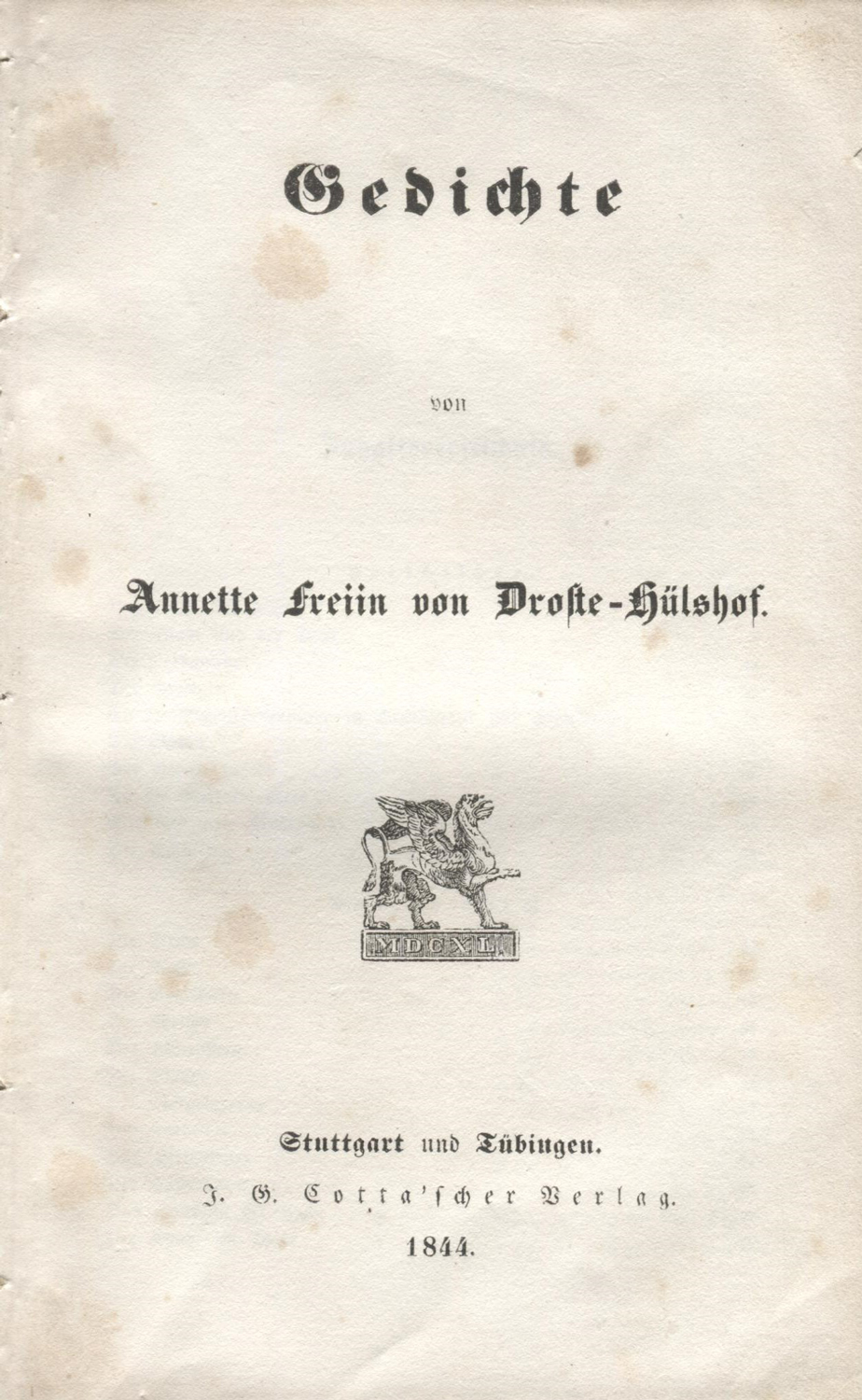

Mit Schücking gewinnt Droste einen Partner, der sie – gewissermaßen als ihr Agent – mit dem Literaturbetrieb in Verbindung bringt, sie aber auch für eigene Projekte einspannt und ihr Interesse auf neue Themen lenkt. So ist er es, der die Kontakte zum renommierten Cotta-Verlag knüpft, bei dem 1841 ihre Erzählung Die Judenbuche und 1844 ihre große Gedichtausgabe erscheint. Für Droste steht die Verbindung zu Schücking vor allem auch für ihre Umorientierung hin zur lyrischen Kurzform.

Die intensivste Zeit ihrer Freundschaft und Zusammenarbeit erleben Droste und Schücking im Herbst und Winter 1841/42, als sie zeitgleich auf der Meersburg zu Gast sind – Droste zu Besuch bei ihrer Schwester Jenny, Schücking als Bibliothekar des Schwagers Joseph von Laßberg. Beide treten in eine Art literarischen Wettstreit, der für Droste zur Produktion der großen Gedichtausgabe von 1844 führt. Gleichzeitig vertieft sich die persönliche Verbindung. „Unser Zusammenleben […] in Meersburg [war] gewiss die heimischste und herzlichste Zeit unseres beiderseitigen Lebens“, schreibt Droste Schücking im Rückblick. Im April 1842 verlässt Schücking die Meersburg, um eine Hauslehrerstelle beim Fürsten von Wrede anzutreten. Von Annette Droste bekommt er in der Folgezeit zahlreiche freundschaftlich-vertraute Briefe

Aus dem Brief an Levin Schücking vom 5. Mai 1842

Guten Morgen, Levin! Ich habe schon zwei Stunden wachend gelegen und in einem fort an Dich gedacht – ach, ich denke immer an Dich, immer. Doch Punktum davon. Ich darf und will Dich nicht weich stimmen, muss mir auch selbst Courage machen und fühle wohl, dass ich mit dem ewigen Tränenweiden-Säuseln sowohl meine Bestimmung verfehlen als auch Deine Teilnahme am Ende verlieren würde; denn Du bist ein hochmütiges Tier und hast einen doch nur lieb, wenn man was Tüchtiges ist und leistet.

weiterlesen

Schreib mir nur oft – mein Talent steigt und stirbt mit deiner Liebe. Was ich werde, werde ich durch Dich und um Deinetwillen; sonst wäre es mir viel lieber und bequemer, mir innerlich allein etwas vorzudichten. Sobald ich diesen Brief geschlossen, geht’s con furore ans Werk, – ich bin wieder in der fruchtbaren Stimmung, wo die Gedanken und Bilder mir ordentlich gegen den Hirnschädel pochen und mit Gewalt ans Licht wollen, und denke Dir die Beiträge sehr bald schicken zu können, obwohl gewiss der Psalm wieder um zwei Drittel zu lang werden wird, den Du dann mit wahrer Chirurgen-Kälte amputierst. Mich dünkt, könnte ich Dich alle Tage nur zwei Minuten sehn – o Gott, nur einen Augenblick! –, dann würde ich jetzt singen, dass die Lachse aus dem Bodensee sprängen, und die Möwen sich mir auf die Schulter setzten! Wir haben doch ein Götterleben hier geführt, trotz Deiner periodischen Brummigkeit! Ob ich Dir bös bin? Ach, Du gut Kind, was habe ich schon für bittere Tränen darüber geweint, dass ich Dir noch zuletzt so harte Dinge gesagt hatte! Und doch war viel Wahres darin! Aber mich vergisst Du doch nicht, was die Zeit auch daran ändern mag. Wenn der eine Haken bricht, so hält der andre: Dein Mütterchen bleibe ich doch, und wenn ich auch noch vierzig Jahre lebe. Nicht wahr, mein Junge? mein Schulte, mein kleines Pferdchen – was hängen alles für Erinnerungen, die nie verlöschen können, an diesen Titeln!

Formulierungen in Drostes Briefen an Schücking wie in vorliegendem Beispiel sind später Nährboden für die Vermutung eines diskret versteckten Liebesverhältnisses zwischen beiden. Diesem wenig plausiblen und nicht belegbaren Gerücht arbeiten auch biografisch verengte Interpretationen der verschlüsselt Schücking zugeeigneten Gedichte Die Schenke am See, An *** ‹ Kein Wort und wär’ es scharf wie Stahles Klinge › und An *** ‹ O frage nicht was mich so tief bewegt › zu.

An*** ‹ Kein Wort und wär’ es scharf wie Stahles Klinge › (Strophe 1)

Kein Wort, und wär’ es scharf wie Stahles Klinge,

Soll trennen, was in tausend Fäden Eins,

So mächtig kein Gedanke, dass er dringe

Vergällend in den Becher reinen Weins;

Das Leben ist so kurz, das Glück so selten,

So großes Kleinod, einmal sein statt gelten!

Dieses Gedicht erscheint ebenso wie die beiden anderen 1844 in Drostes großer Gedichtausgabe, an deren Zustandekommen Schücking maßgeblich beteiligt ist. Als Freundschaftsgedicht nimmt es seinen Ausgangspunkt bei der grundsätzlichen Verbundenheit zweier Menschen, die sich von vermeintlichen Anfeindungen nicht beirren lässt.

Im Weiteren verliert die Freundschaft zwischen Droste und Schücking nach dessen Heirat mit Louise von Gall 1843 an Intensität. Auf Entfremdung und Distanz folgt schließlich der Bruch, als Droste 1846 bei der Lektüre seines adelskritischen Romans Die Ritterbürtigen entdeckt, dass er darin manche vertrauliche Information verwertet und so ihre Freundschaft missbraucht hat.

Levin Schücking (1814–1883),

Autor, Kritiker und Redakteur

Levin Schücking verbringt Kindheit und Jugend in Sögel (Emsland) im Schloss Clemenswerth, wo sein Vater als Richter ein Dienstquartier bewohnt. Seine Mutter Katharina, geb. Busch, ist eine der ersten in Westfalen literarisch publizierenden Frauen; der von ihr bewunderten Autorin widmet Droste das Gedicht Katherine Schücking.

Nach schulischer Ausbildung in Münster und Osnabrück absolviert Schücking ein Jura-Studium in München, Heidelberg und Göttingen. Sein Interesse gilt allerdings viel mehr der Literatur, was ihm zugutekommt, als klar wird, dass er bei seiner Rückkehr nach Münster 1837 keine Aussichten auf eine juristische Anstellung hat. Seinen kargen Unterhalt verdient er zunächst als Privatlehrer und Korrespondent für Literaturblätter (Morgenblatt, Allgemeine Zeitung, Telegraph für Deutschland).

Parallel gelingt es ihm, als Kritiker und Autor Fuß zu fassen. Von Schückings Einbindung in den Literaturbetrieb, seinen Kontakten und seiner Expertise als Kritiker profitiert Droste in den Jahren ihrer engeren Freundschaft zwischen 1839 und 1844 sehr. 1843 wird er Redakteur der Augsburger Allgemeinen Zeitung und steigt 1845 zum festen Mitarbeiter der Kölnischen Zeitung auf, für deren Feuilleton er bis 1852 verantwortlich zeichnet.

Danach zieht er sich auf das Familiengut Sassenberg (bei Warendorf) zurück, um bis zu seinem Tod 1883 mehr schlecht als recht von seinem Beruf als Schriftsteller und Autor zu leben. Vielfach betätigt er sich als Biograf und Herausgeber der früheren Freundin und trägt so wesentlich dazu bei, dass Drostes Werk und Wirken nach ihrem Tod Aufmerksamkeit und Verbreitung erfährt.

An diesem Ort

befindet sich heute ein Brillengeschäft mit darüber liegenden Wohnungen. Ganz ähnlich ist das Haus aufgeteilt, als Levin Schücking hier lebt. Während dessen Zimmer in einem der oberen Stockwerke liegt, ist im Erdgeschoss ein Ladenlokal untergebracht. Ab 1819 betreibt hier der Goldschmied Josef Deppenbrock sein Geschäft; seine Nachfahren führen den Betrieb an gleicher Adresse bis in die 1960er-Jahre fort. Die Angabe, Schücking habe im Haus einer Tante (bei Eugen Müller „Tante Huldermann“, während die Droste-HKA Marie Luise Padberg, geb. Busch, annimmt) gelebt, konnte anhand der Einwohnerbücher nicht nachgewiesen werden. Eine schöne Beschreibung der Lage findet sich bei dem bekannten Lyriker und Droste-Zeitgenossen Ferdinand Freiligrath, der einmal an Schücking schreibt: „Der Lambertiturm schaut Dir ins Fenster, dem Friedenssaal kannst du’s, die Heide raucht um Dich herum.“

weiterlesen

Nachdem Schücking 1841 Münster verlassen hatte, kehrt er nach dem Tod seiner Frau Louise von Gall 1856 vereinsamt zurück. Bis in die 1870er Jahre bewohnt er nun das Haus Hörsterstraße 52 als Mieter des Schneiders Knievel. Das Familiengut Sassenberg dient ihm nur noch als Sommersitz; ohnehin bereist er immer wieder gemeinsam mit seinen vier Kindern für längere Phasen das westliche Europa.

1943 wird das Haus in der Salzstraße gemeinsam mit einem Großteil der benachbarten Bebauung bei den Bombenangriffen auf Münster zerstört. Anders als am Prinzipalmarkt orientiert sich der Wiederaufbau hier nicht explizt am Vorkriegszustand. Viele der Häuser in der Salzstraße werden zunächst eingeschossig errichtet und erst später um weitere Geschosse aufgestockt.

Stationen in der Nähe

Quellen

Quellen fortlaufend nach Erwähnung im Text

„Geistreich, und überaus gefällig“ und „eitel, aufgeblasen und lapsig“: Brief an Jenny von Laßberg vom 29. Januar 1839 (HKA IX, 20).

„Ich schreibe Dir in einer höchst gedrückten Stimmung“: Brief an Amalie Hassenpflug vom 1. Juli 1839 (HKA IX, 35-37).

„Lieb Mütterchen“: Brief von Levin Schücking an Droste vom 07. Dezember 1840 (HKA XI, 208f.).

„Unser Zusammenleben“: Brief an Levin Schücking vom 10. Oktober 1842 (HKA IX, 371).

„Guten Morgen, Levin!“: Brief an Levin Schücking vom 5. Mai 1842 (HKA IX, 295f.).

Gedicht „An*** <Kein Wort, und wär’ es scharf wie Stahles Klinge>“: HKA I, 140.

„Der Lambertiturm schaut Dir ins Fenster“: Brief von Ferdinand Freiligrath an Levin Schücking (zitiert nach Eugen Müller: Levin Schückings Wohnungen in Münster. Unveröffentlichter Brief Levins an Annette Droste. In: Münsterischer Anzeiger 77, Nr. 579 vom 26. Mai 1928.).

Zur Vertiefung

Grywatsch, Jochen: Levin Schücking. In: Annette von Droste-Hülshoff. Handbuch. Hg. von Cornelia Blasberg und Jochen Grywatsch. Berlin/Boston: De Gruyter 2018, S. 33-36.

Jarnot, Sabine: Die Salzstraße. Mit Lambertikirchplatz, Hölzernes Wams, Bolandsgasse, Winkelgasse, Arztkarrengasse, Servatiikirchplatz, Kleiboltengasse, Ringoldsgasse und Loergasse (Häuserbuch der Stadt Münster Bd. 2). Münster: Aschendorff 2001.

Morgenstern, Ulf: Bürgergeist und Familientradition. Die liberale Gelehrtenfamilie Schücking im 19. und 20. Jahrhundert. Paderborn u.a.: Schöningh 2012.

Müller, Eugen: Levin Schückings Wohnungen in Münster. Unveröffentlichter Brief Levins an Annette Droste. In: Münsterischer Anzeiger 77, Nr. 579 vom 26. Mai 1928.