ALTER FISCHMARKT 9:

Wohnsitz Christoph Bernhard Schlüter

Unterstützung und Einflussnahme

In den 1830er Jahren wird der Philosoph und Schriftsteller Christoph Bernhard Schlüter, der mit seiner Familie an diesem Ort wohnt, zum Vertrauten und literarischen Agenten der nur wenige Jahre älteren Annette von Droste. Gemäß seines konservativ und religiös geprägten Literaturbegriffs versucht er Einfluss auf die Ausrichtung ihres Schreibens zu nehmen.

Im Spannungsfeld

von Religion und Dichtung

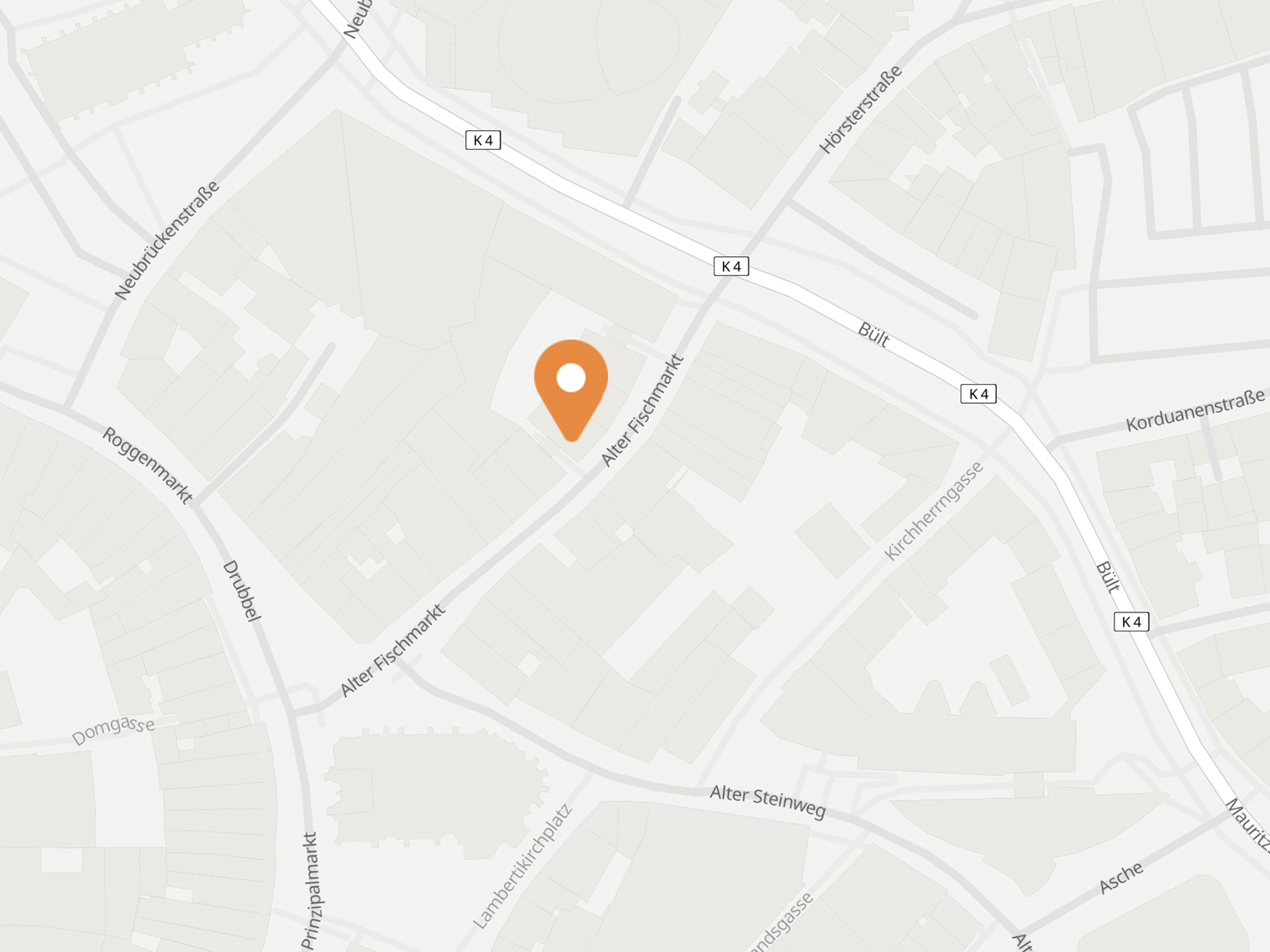

Drostes Lyrik weckt das Interesse des katholischen Philosophen und Dichters Christoph Bernhard Schlüter. Obwohl seine religiös-konservativen Ansichten auch zu Meinungsverschiedenheiten zwischen beiden führen, fördert Schlüter Drostes Karriere als Schriftstellerin. Ab 1834 wechseln sie zahlreiche Briefe und kommen zu Gesprächen in Schlüters Haus am Alten Fischmarkt oder im Rüschhaus zusammen.

Wie zuvor im Falle Sprickmanns ist es Therese von Droste-Hülshoff, die 1829 versucht, Christoph Bernhard Schlüter als literarischen Berater für ihre Tochter zu gewinnen. Drostes Mutter schätzt den katholischen Gelehrten aufgrund seiner religiösen Lyrik und weiß, dass er einen philosophisch-dichterischen Schülerkreis um sich versammelt. Ihre Anfrage weist Schlüter jedoch ab. Der Kontakt kommt erst zustande, als Schlüter Annette Droste fünf Jahre später bei einer Teegesellschaft persönlich kennenlernt.

weiterlesen

Mit seinem literarischen und philosophischen Hintergrund bringt Schlüter viele Voraussetzungen für einen idealen Gesprächspartner mit. Seine starre katholische Orientierung allerdings und sein Hang, Droste in diesem Sinn zu beeinflussen, bergen auch Konfliktpotenzial. Zu seinem Kreis will sie denn auch nicht gehören, zu rückwärtsgewandt erscheint ihr sein traditionelles Verständnis von Dichtung. Das passt nicht zu einer Autorin, die sich kritisch mit romantischer Literatur auseinandersetzt und ihre Verserzählungen als innovative Gattungsexperimente gestaltet.

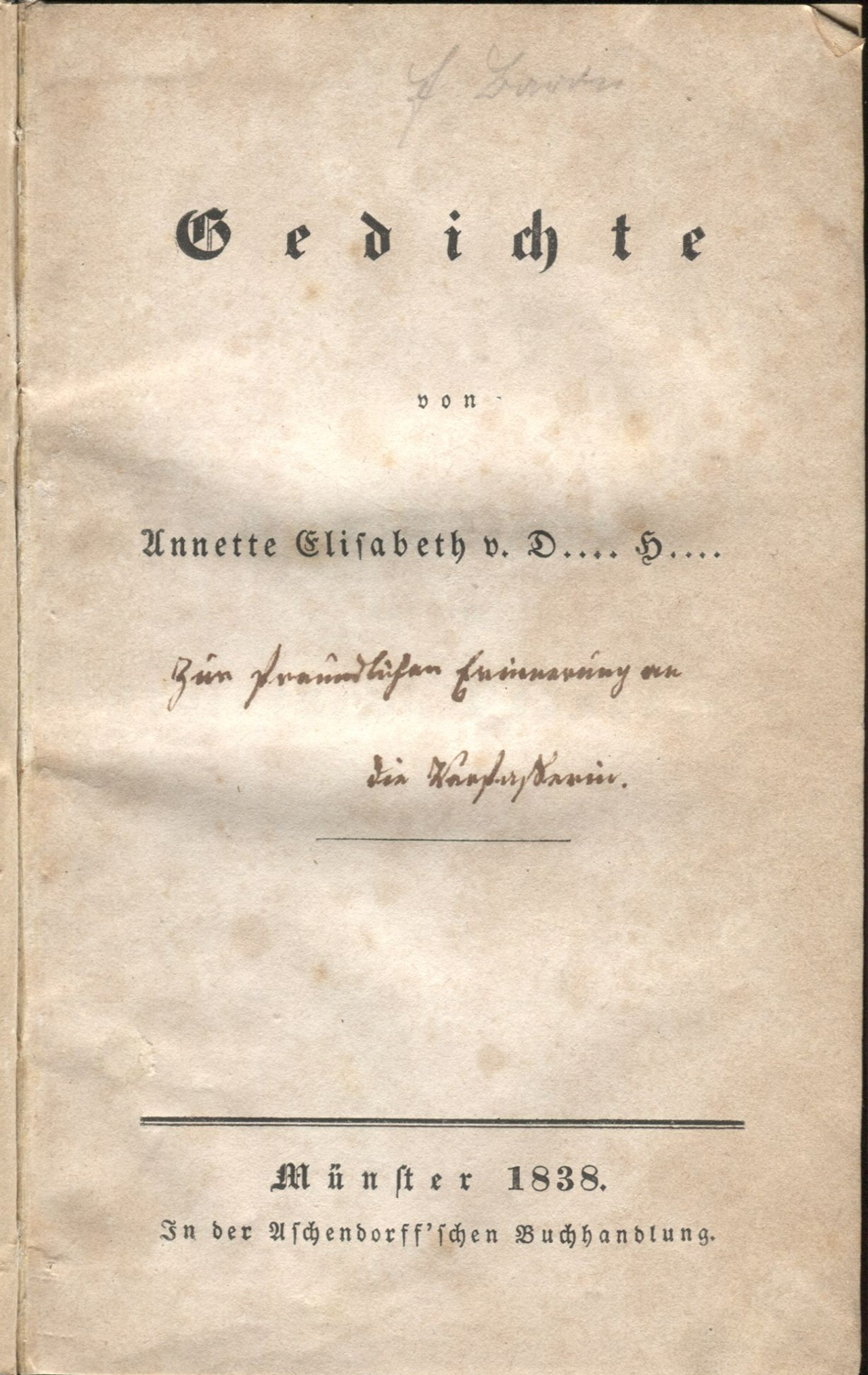

Trotz solcher Differenzen verhilft Schlüter ihrer ersten Gedichtausgabe Gedichte von Annette Elisabeth v. D.… H.… 1838 zum Erscheinen. In der Folgezeit rückt er im selben Maß an den Rand, wie Levin Schücking in die Funktion eines literarischen Agenten eintritt und zum engen Freund Drostes wird. Schlüter unterstützt aber weiter die Wiederaufnahme ihres 1820 begonnenen Gedichtzyklus Geistliches Jahr, den sie 1840 zum vorläufigen Abschluss bringt. Kontinuierlich bis zu ihrem Tod überarbeitet sie das Werk, dessen postume Veröffentlichung sie Schlüter 1846, als der Kontakt angesichts von Krankheit und Vereinsamung wieder auflebt, ans Herz legt.

Ein Brief aus der Ferne

Drostes berühmter Brief an Schlüter aus dem schweizerischen Eppishausen, der über vier Wochen entsteht und im Druck über 20 Seiten umfasst, ist ein besonderes Freundschaftszeugnis und herausragendes Beispiel für die hohe Briefkunst der Autorin. Unter Bezugnahme auf das Bild von den zwei Wegen aus der Bergpredigt nimmt Droste den erblindeten Schlüter gleichsam an die Hand und eröffnet ihm in bildreicher Darstellung den Blick auf die überwältigende Alpenlandschaft und den Bodensee.

Aus dem Brief an Christoph Bernhard Schlüter vom 19. November 1835

Es ist ein Gartenhäuschen an der höchsten Stelle des Waldes, wo sich die Aussicht ins Tal öffnet. Zwei Wege gibt’s dorthin, einen steil und dornicht, wie den der Tugend, und ihn pfleg ich zu gehn oder vielmehr zu klettern, denn er bringt mich in drei Minuten hinauf, wenn auch keuchend und halbtot, der andere gleicht der Sünde, breit und gemächlich, deshalb verschmähe ich ihn auch, zumal er die Eigenschaft besitzt, eine Viertelstunde lang zu sein. Sie mögen gewählt haben, wen Sie wollen, wir sind jetzt jedenfalls oben – ja mein teurer, teurer Freund! Wir sind oben, dieses ist der Platz, wo ich immer bei Ihnen bin und Sie bei mir – ich glaube mit Wahrheit sagen zu können, ich war nie oben ohne Sie. Es ist ein einsamer Fleck Erde, sehr reizend und sehr großartig. Ich sitze nur bei rauer Luft im Rebhäuschen, sonst davor, unter einer großen Trauerweide, ganz versteckt durch die Reben, mit denen der Abhang bis ins Tal besetzt ist – das Tal selbst schmal und leer, die Gebirge gegenüber sehr nah und mit Nadelholz bedeckt, was sie schwarz und starr aussehn lässt, so nun Berg über Berg, ein kolossales Amphitheater, und zuletzt die Häupter der Alpen mit ihrem ewigen Schnee – links, die Länge des Tals vom Bodensee geschlossen (d.h. die Perspektive, der See selbst ist zwei Stunden von hier), dessen Spiegel im Sonnenschein mich blendet, und der überhaupt mit seinen bewegten Wimpeln und freundlichen Uferstädtchen hinüber leuchtet, wie das Tageslicht in einen Grotteneingang. Es ist seltsam, wie die Klarheit der Atmosphäre jeden Gegenstand heranrückt. Ich bedarf hier nur einer guten Lorgnette, um meilenweit zu sehen, und dasselbe leisten andere mit freiem Auge. […] Wenn ich den ganzen Tag mit anderen Vorstellungen gefüttert worden bin, hier mache ich mein eigenes Schatzkästlein auf und reiche Ihnen, mein teurer Freund, von hier aus die Hand – über so manche Stadt, so manchen Berg und den breiten Rhein. Den Tag hindurch ist noch Leben im Tal, aber wenn es dämmert – wenn die Tiefe um Eins so tief, die Höhe um Eins so hoch wird, der Fichtenwald dasteht, wie die eigentliche Finsternis und nur die weißen, kalten Massen droben wie Gespenster herableuchten – glauben Sie mir, Schlüter, das flache Land bietet keinen Begriff für die Einsamkeit solcher Augenblicke: öde und gewaltig – der Tod in seiner großartigsten Gestalt.

Erhalten ist die begeisterte Reaktion Schlüters auf diesen Brief, der dem Erblindeten von dem Freund Wilhelm Junkmann vorgelesen wird. In seinem Antwortbrief heißt es:

Aus dem Brief von Christoph Bernhard Schlüter an Droste vom 8. Februar 1836

Zwei Stunden später [nach Empfang des Briefes] sehen Sie auf Schnee- und Eis-bedecktem Steinweg zwei Leute lesend auf und nieder schreiten in Mänteln gehüllt weil es friert und von St. Mauritz Kirche bis zu Herrn Meierhans Kaplanei und den Pfeilern hinter denen Mauritz-Haide sich auftut; der eine heißt Junkmann und der andere ist nämlich Privatdozent oder Professor im Werden, daher auch zuweilen von Ihnen ehrenvoll in diminutivo schon Professor genannt. Unersättlich und fast ohne Unterbrechung wird der liebliche Trunk eingeschlürft von einem mit den Augen von dem andern mit den Ohren; schon schlägts ein Viertel nach Eins und die vierte Seite des Briefes wird auf dem Heimweg über Steinweg und Promenade gehend und das Ende stehend am Hörster Tor gelesen und Alles ist wie ein Augenblick. Der leuchtende Zauberspiegel hat uns die Schreiberin wie vor Augen gerückt, und wie mitten unter uns versetzt und in ihrem Hintergrunde erscheint die Stadt Gottes der Alpen-Welt, die herrliche, unendliche Schweiz, die Sie als Dichterin in ihrer Camera obscura auffasst und mit brennenden Farben in unsere Seele hineinbrennen lässt.

Dichtung im Auftrag

Zwei Gedichte Drostes gehen direkt auf Schlüters Anregungen zurück; allerdings kommt sie seinen Bitten in beiden Fällen nur mit einigem Zögern nach. Das Gedicht Nach dem Angelus Silesius entsteht 1835 als Ergebnis von ihr erbetenen Beschäftigung mit dem zum Katholizismus konvertierten schlesischen Mystiker Angelus Silesius (Johannes Scheffler) und seinem Cherubinischen Wandersmann (1674). Elf Jahre später, 1846, schreibt sie ein weiteres Gedicht nach Schlüters Wünschen, das unabgeschlossen gebliebene ‹ An einem Tag wo feucht der Wind ›, das sich literarisch mit der Bibelstelle Röm. 18–23 (Vom ängstlichen Harren der Kreatur) auseinandersetzt.

‹ An einem Tag wo feucht der Wind ›

Gedicht lesen

An einem Tag, wo feucht der Wind,

Wo grau verhängt der Sonnenstrahl,

Saß Gottes hartgeprüftes Kind

Allein am kleinen Gartensaal,

Ihr war die Brust so voll und enge,

Ihr war das Haupt so dumpf und schwer,

Selbst um den Geist zog das Gedränge

Der Adern blut’ge Schleier her.

Sie sah am fernen Sees Bord

Der Liebsten leichte Schemen gehen

Und konnte nicht ein grüßend Wort,

Gedanken kaum hinüber wehn,

Gefährten Wind und Vogel nur

In selbstgewählter Einsamkeit,

Ein großer Seufzer die Natur,

Und schier zerflossen Raum und Zeit.

Sie sann und saß, und saß und sann,

An ihrem Arm die Grille sang,

Vom fernen Felde nun und dann

Ein schwach vernommner Sensenklang,

Die kleine Mauerwespe flog

Ihr ängstlich am Gesicht, bis fest

Zur Seite das Gewand sie zog

Und offen ward des Tierleins Nest.

Und am Gestein ein Käfer lief

So scheu und rasch wie auf der Flucht,

Bald in das Moos sein Häuptlein tief,

Bald bergend in der Ritze Bucht,

Der Hänfling flatterte vorbei

Nach Futter spähend, das Insekt

Hat zuckend bei des Vogels Schrei

In ihre Kleider sich versteckt.

Da ward ihr klar, wie nicht allein

Das schwergefangne Gottesbild

Im Menschen, wie’s in dumpfer Pein

Im bangen Wurm, im scheuen Wild,

Im durst’gen Halme auf der Flur,

Der mit vergilbten Blättern lechzt,

In aller, aller Kreatur

Nach oben um Erlösung ächzt.

Wie mit dem Fluch, so sich erwarb

Der Erde Fürst im Paradies,

Er sein gesegnet Reich verdarb

Und seine Diener büßen ließ,

Wie durch die reinen Adern trieb

Er Tod und Moder, Mord und Zorn,

Und nur die Schuld allein ihm blieb

Und des Gewissens roher Dorn.

Der schläft mit uns, und der erwacht

Mit uns an jedem jungen Tag,

Ritzt unsre Träume in der Nacht

Und blutet über Tage nach,

O schwere Pein, nie unterjocht

Von tollster Lust, von keckstem Stolze,

Wenn leise, leis es nagt und pocht

Und bohrt wie Mad’ im kranken Holze.

Wer ist so rein, dass nicht bewusst

Ein Bild ihm in der Seele Grund,

Dass er muss schlagen an die Brust

Und fühlen sich verzagt und wund,

So hart wer, dass ihn nie erreicht

Ein Wort, dass er nicht mag vernehmen,

Wo ihm das Blut zur Stirne steigt

In heißem, bangem, tiefem Schämen.

Und dennoch gibt es eine Last,

Die keiner fühlt und jeder trägt,

So dunkel wie die Sünde fast

Und auch im gleichen Schoß gehegt,

Er trägt sie wie den Druck der Luft,

Gefühlt vom kranken Leibe nur,

Bewusstlos wie den Fels die Kluft

Trägt er den Mord an der Natur.

Das ist die Schuld des Mordes an

Der Erde Lieblichkeit und Huld,

An des Getieres dumpfem Bann

Ist es die tiefe, schwere Schuld,

Und an dem Grimm, der es beseelt,

Und an der List, die es befleckt,

Und an dem Schmerze, der es quält,

Und an dem Moder, der es deckt.

Während im ersten Teil die gequälte und verängstigte Kreatur im existentiellen Kampf zwischen Leben und Tod fokussiert wird, kommt der reflexive zweite Teil ab Strophe fünf zu der desillusionierten Erkenntnis, dass durch die „Schuld“ des Menschen, seine Erbsünde, „Tod und Moder, Mord und Zorn“ in die Welt gebracht sind, woraus es kein Entrinnen gibt.

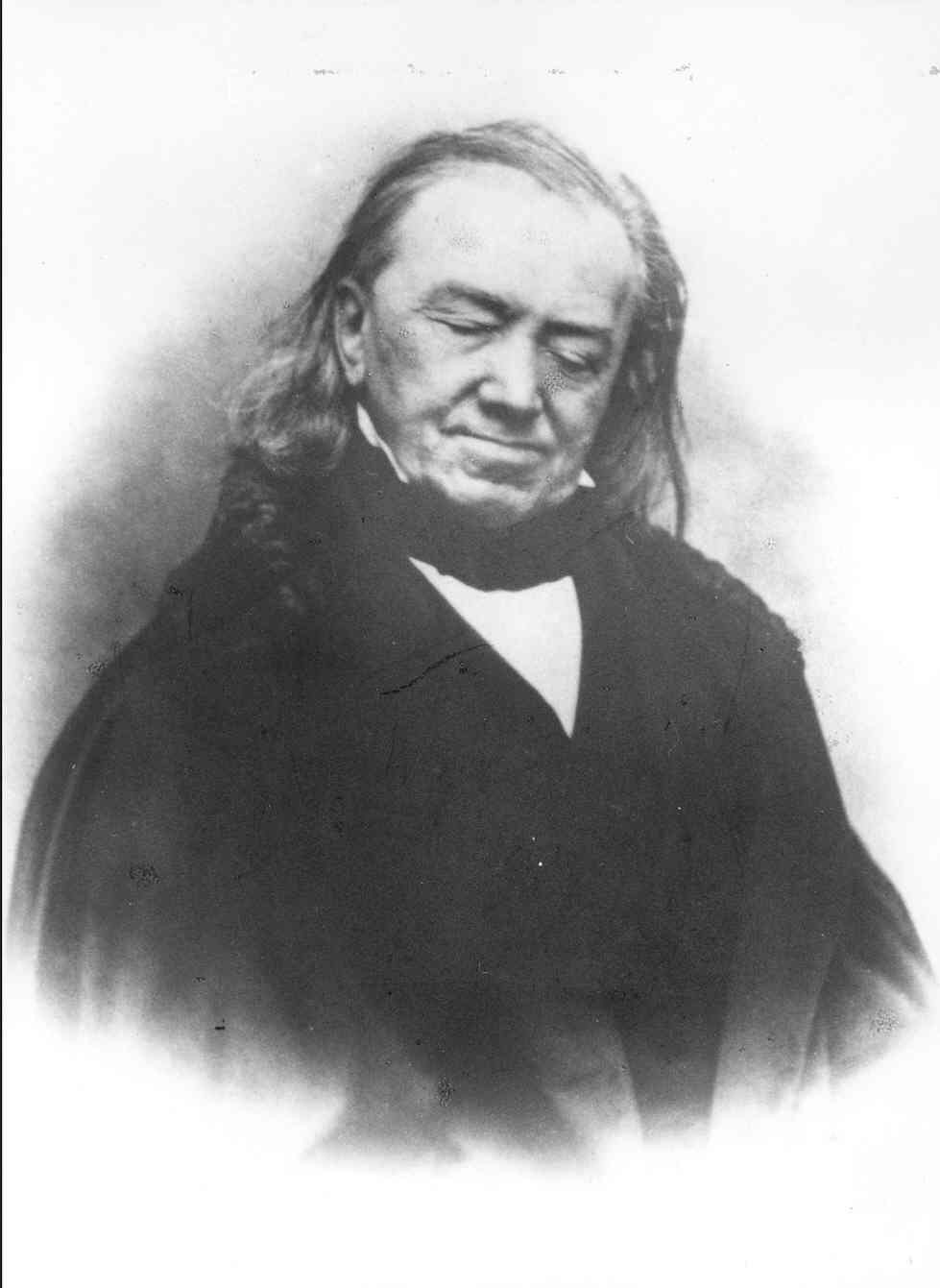

Christoph Bernhard Schlüter (1801–1884),

Schriftsteller und Philosoph

Christoph Bernhard Schlüter, Dozent und ab 1848 Professor für Philosophie an der Akademie in Münster, tritt sowohl mit philosophischen Studien als auch mit religiöser Lyrik in die Öffentlichkeit. Zudem wirkt er als Übersetzer u.a. aus dem Lateinischen, Italienischen und Spanischen.

In Warendorf in einem gebildeten, religiös geprägten Elternhaus aufgewachsen, verliert er im Alter von acht Jahren infolge eines Unfalls beim spielerischen physikalischen Experimentieren einen Großteil seiner Sehkraft und erblindet in der Folge fast vollständig. Nach der Gymnasialausbildung am münsterschen Paulinum absolviert er in den 1820er Jahren ein Studium der Philosophie und Philologie. 1826 tritt er eine Dozentur an der neuen Akademie in Münster an und hält, 1827 habilitiert, Lehrveranstaltungen zu antiker Philosophie und katholischer Theologie ab. Bereits in den 1820er Jahren ist Schlüter in schriftstellerischen Netzwerken aktiv, gehört zum literarischen Zirkel ‚Die Haimonskinder‘ um Benedikt Waldeck und versammelt ab 1827 einen religiös-philosophisch orientierten, aber auch an belletristischer Literatur interessierten Schüler- und Freundeskreis um sich. 1843 erhält er die Ernennung zum Ehrendoktor der Universität Würzburg. Er stirbt 1884 in Münster.

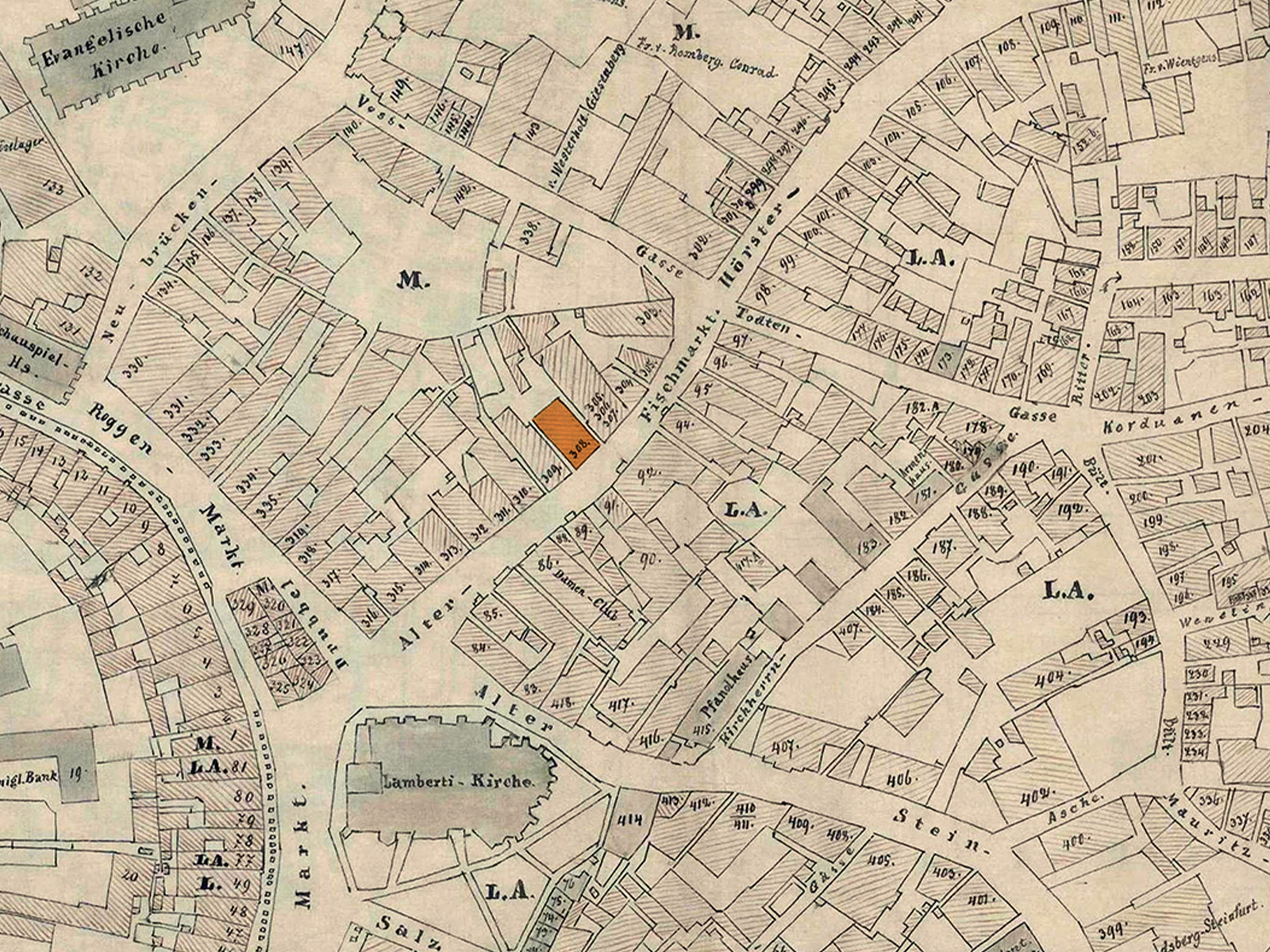

An diesem Ort

befindet sich heute ein Bekleidungsgeschäft, das Teil des 2013 fertiggestellten Neubaukomplexes am Alten Fischmarkt ist. 2010 werden dafür eine Häuserzeile aus der Nachkriegszeit und eine Bankfiliale abgerissen. Der neue Komplex umfasst das Kinderkaufhaus, einen Innenhof und fünf Giebelhäuser, deren Gestaltung an die Vorkriegsbebauung der Straße angelehnt ist.

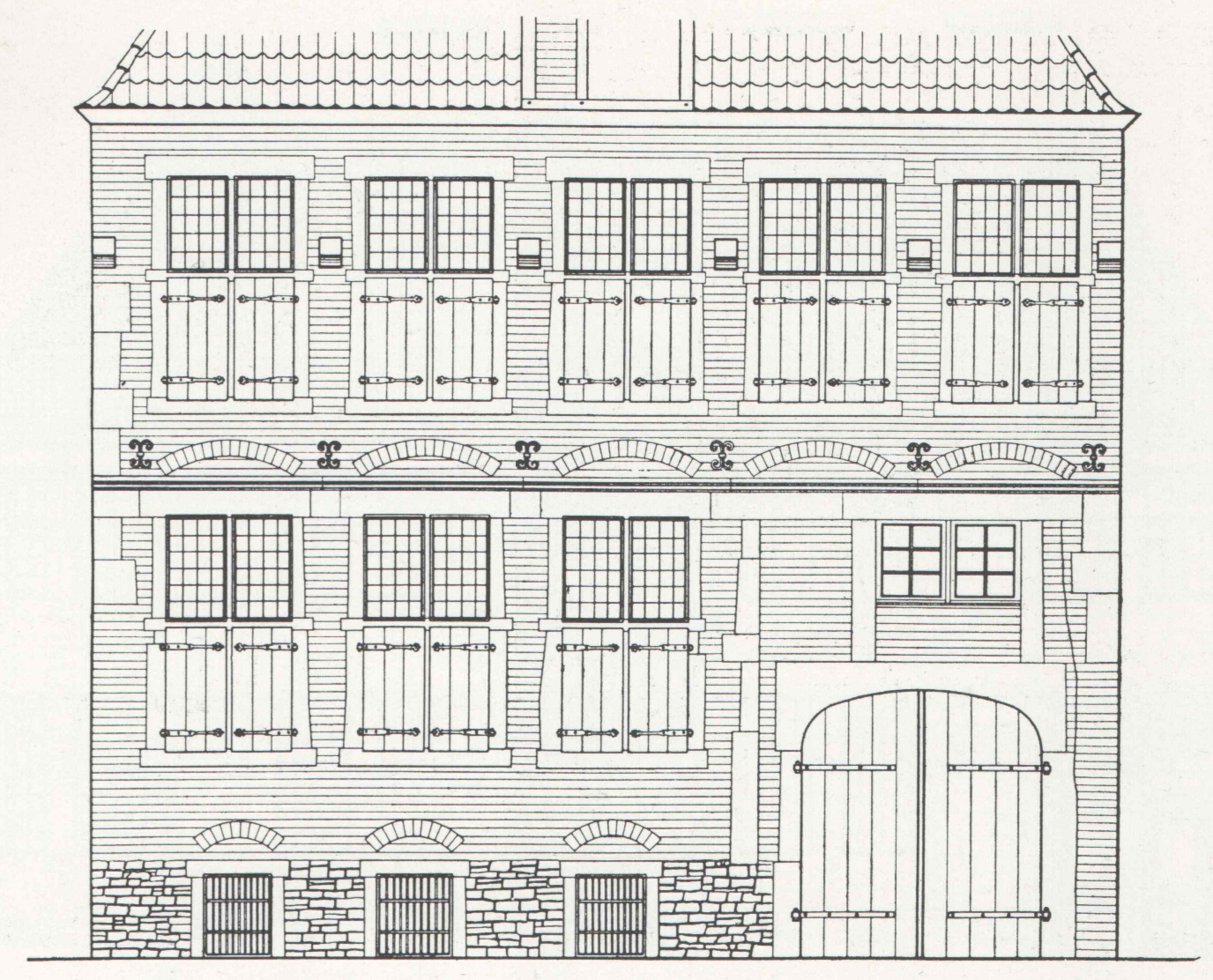

Das vorherige zweigeschossige Gebäude mit Sandsteinfront, in dem sich Schlüters Wohnung befand, wird bereits um 1580 errichtet. Vielfach umgebaut und in der Außengestalt verändert, überdauert es bis zum Zweiten Weltkrieg. Dennoch sind kaum fotografische Abbildungen bekannt; bisweilen ist der Bau am Rand oder im Hintergrund zu sehen. Durch den Kunsthistoriker Max Geisberg ist eine Rekonstruktion der Rückfront überliefert. Gut erkennbar in etwa an der Stelle des heutigen Durchgangs ist ein Tor, das zum Innenhof des damaligen Gebäudeensembles führt.

Bis 1843 lebt Christoph Bernhard Schlüter mit seiner Familie an dieser Adresse, dann zieht er in ein Gebäude auf dem heutigen Gelände der Stadtbücherei Münster.

Stationen in der Nähe

Quellen

Quellen fortlaufend nach Erwähnung im Text

„Es gibt eine Stelle“: Brief an Christoph Bernhard Schlüter vom 19. November 1835 (HKA VIII, 176f.).

„Zwei Stunden später“: Brief von Christoph Bernhard Schlüter an Droste vom 8. Februar 1836 (HKA XI, 91f.).

Gedicht „An einem Tag wo feucht der Wind“: HKA IV, 207-209.

Zur Vertiefung

Geisberg, Max: Alter Fischmarkt 9/10. In: Die Stadt Münster. Dritter Teil. Die Bürgerhäuser und Adelshöfe bis zum Jahre 1700. Münster: Aschendorff 1976 (= Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen. 41).

Grywatsch, Jochen: Christoph Bernhard Schlüter. In: Annette von Droste-Hülshoff. Handbuch. Hg. von Cornelia Blasberg und Jochen Grywatsch. Berlin/Boston: De Gruyter 2018, S. 30-32.

Nettesheim, Josephine: Christoph Bernhard Schlüter. Eine Gestalt des deutschen Biedermeier, dargestellt unter Benutzung neuer Quellen mit einem Anhang bisher unveröffentlichter Briefe von Schlüter. Berlin/Boston: De Gruyter 1960.