ROTHENBURG 28/29:

Wohnung Elise Rüdiger

Raus aus dem Schneckenhaus

An den Treffen des Literaturzirkels der Elise Rüdiger nimmt Annette von Droste-Hülshoff von Ende 1838 bis 1841 teil, wenn sie in Münster ist. Im Kreis der dort versammelten Schriftsteller:innen und Kritiker:innen öffnet sich für Droste ein neuer Raum des literarischen Austauschs.

Die „Hecken-Schriftsteller-Gesellschaft“

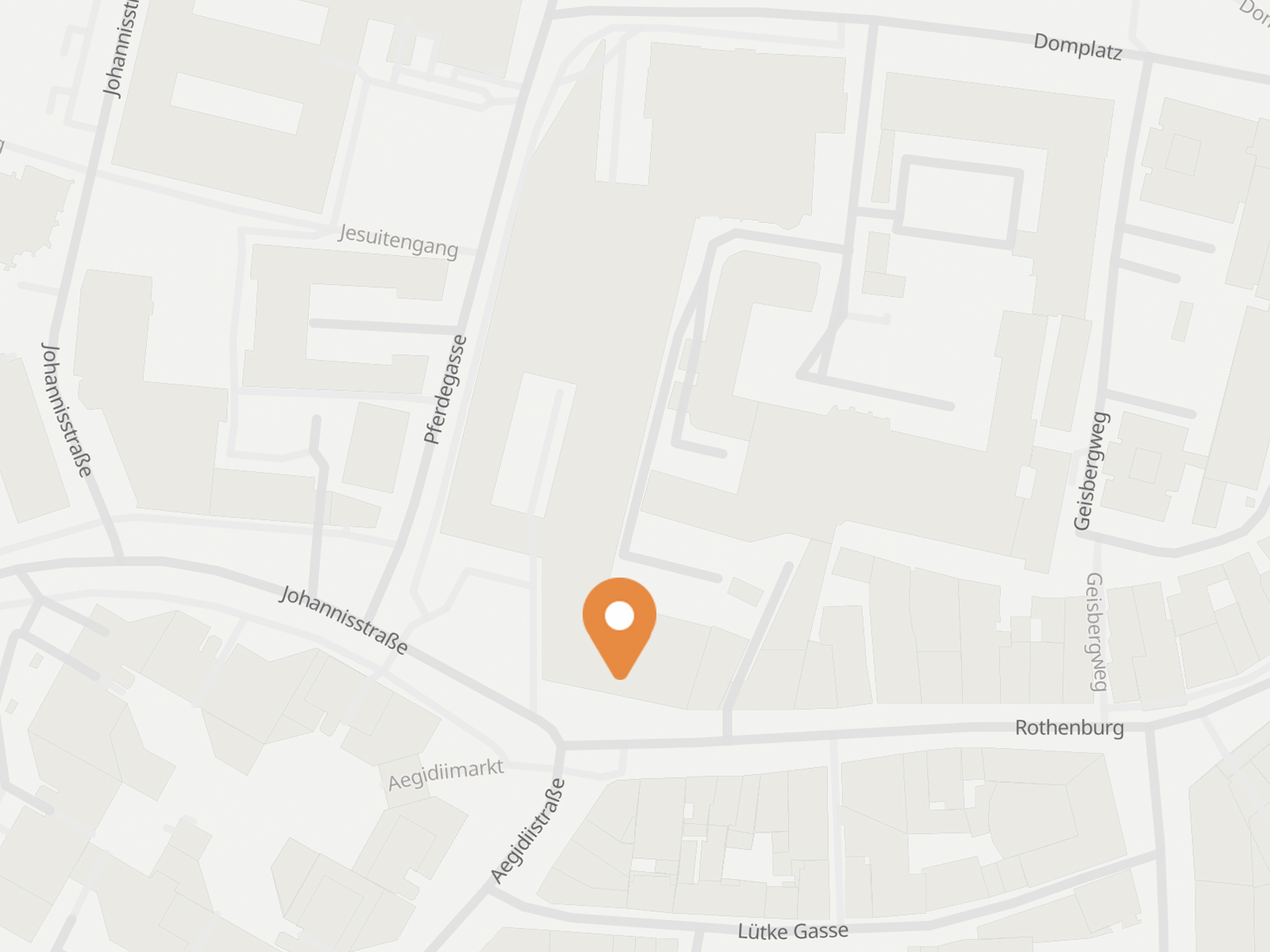

Ab Ende 1838, immer sonntags, öffnet die Autorin und Kritikerin Elise Rüdiger ihre vermutlich im ersten Stock gelegene Wohnung auf der Rothenburg für die Treffen eines Literaturzirkels. Hier werden zeitgenössische Bücher und eigene Werke der Teilnehmenden besprochen sowie Aspekte des Literaturmarkts diskutiert. In dieser angeregten Atmosphäre schließt Droste Freundschaft mit Elise Rüdiger und Levin Schücking, zwei Menschen, die ihre Karriere als Autorin unterstützen und ihre Wahrnehmung in der Öffentlichkeit prägen werden.

An den Gesprächen über Werke von Balzac, George Sand, Immermann, Freiligrath und anderen nehmen neben Elise Rüdiger und Droste Johanna von Aachen, Luise von Bornstedt, Wilhelm Junkmann, Anton Lutterbeck, Hermann Besser, Karl Carvacchi und Levin Schücking teil. Diese Namen kennt man heute kaum mehr. Münster ist schließlich nicht Weimar oder Berlin, hier trifft sich nicht die literarische Prominenz, sondern es kommen junge, noch unbekannte oder unbekannt bleibende Talente zusammen. Droste nennt den kleinen Zirkel, den sie gerne besucht, ironisch-despektierlich „kleine Hecken-Schriftsteller-Gesellschaft“. In einem Brief an ihre Schwester stellt sie den „Club von angehenden Schriftstellern“ ausführlich vor.

Aus dem Brief an Jenny von Laßberg vom 29. Januar 1839

In Münster hat sich bei der Rätin Rüdiger (einer sehr netten, anspruchslosen Frau und Tochter der bekannten Elise von Hohenhausen) ein kleiner Klub von angehenden Schriftstellern gebildet, die jeden Sonntag abends dort zusammenkommen, um zu deliberieren und einander zu kritisieren.

weiterlesen

Er besteht aus einer Tante der Rüdiger, Henriette von Hohenhausen (die ein Bändchen sehr hübscher Erzählungen geschrieben hat), der Bornstedt, Levin Schücking, Junkmann und meiner Wenigkeit, wenn ich mal grade in Münster bin. Der Bornstedt ihre Schreiberei bedeutet nicht viel, doch verdirbt sie keinen Stoff ganz, ist in allen Sätteln gerecht und liefert, wie die Verleger es verlangen, bald eine Erzählung, bald einen Operntext, Gedichte, Heiligenlegenden, aber immer anonym, und hat schon viel Geld damit verdient. Du hast wahrscheinlich schon was von ihr gelesen, ohne es zu wissen, denn sie paradiert fast in allen Taschenbüchern und Journalen. Sie ist Berlinerin, Konvertitin, und erinnert mich hundert Mal an Tante Dorly, obwohl sie zehnmal mehr Verstand und hundert Mal mehr Geist hat. Sie hat mich zu ihrer Herzensfreundin erwählt, ich mag sie aber nicht besonders. Dagegen gefällt mir die Tante Hohenhausen (nicht zu verwechseln mit Elise von Hohenhausen) ungemein, – sie ist schon alt, bucklich und äußerst schwächlich, aber die Güte, Freundlichkeit und vor allem die Bescheidenheit selbst. […] Levin Schücking musst Du kennen, da er schon früher […] in Rüschhaus war. […] Er hat ohne Zweifel das feinste Urteil in unserm kleinen Klub, und es ist seltsam, wie jemand so scharf und richtig urteilen und selbst so mittelmäßig schreiben kann. Er erinnert mich oft an Schlegel, ist sehr geistreich und überaus gefällig, aber doch so eitel, aufgeblasen und lapsig, dass es mir schwer wird, billig gegen ihn zu sein – er soll sehr moralisch gut und so gelehrt sein wie nicht leicht jemand seines Alters, denn er ist erst in den Zwanzigern. Da hast Du unsre kleine Hecken-Schriftstellergesellschaft, und es sollte mir leidtun, wenn ich Dich damit ennuyiert hätte.

Der Vielversprechendste der Gruppe ist zweifellos Levin Schücking, auch wenn er 1838 noch nicht der anerkannte Literaturkritiker ist, zu dem er sich in den 1840er Jahren entwickelt. Drostes spöttische Charakteristik zielt auf die geheimen Konkurrenzen unter den Kreismitgliedern, die in manchmal lächerlichen Selbstinszenierungen zutage treten. Literarisch setzt sie der „Hecken-Schriftsteller-Gesellschaft“ ein Denkmal im Lustspiel Perdu! oder Dichter, Verleger und Blaustrümpfe, ein herausragendes Beispiel für ihre Lust an scharfzüngigem Spott über unangemessene Eitelkeiten und fragwürdige literarische Erzeugnisse. Auch in die Gedichte Der Thetisch und Die Vogelhütte werden ironisch pointierte Szenen von Dichterlesungen in Literaturzirkeln eingeblendet. Für die kanonisierte Literaturgeschichte sind die ‚Heckenschriftsteller‘ nicht der Rede wert. Und auch der schon zu Ansehen gelangte Dichter Freiligrath, der den Zirkel dank Schückings Einladung besuchen soll, lehnt, nachdem er von Drostes Abwesenheit unterrichtet wird, dankend ab.

Literaturmarkt im Umbruch

Was sich im Haus an der Rothenburg abspielt, gewinnt seine Bedeutung indes durch die großen Zusammenhänge der Literaturentwicklung im frühen 19. Jahrhundert: Literatur wird Handelsware. Immer mehr Menschen können lesen, sie kaufen und leihen Bücher, die Zahl der Druckschriften, der Pressen und Verlage wächst exponentiell.

Es entsteht ein Markt, der ein großes Angebot fordert und die Bedingungen diktiert, nach denen Texte geschrieben und verkauft werden. Die ‚Heckenschriftsteller‘ sind größtenteils weit davon entfernt, „Schriftsteller ums liebe Brot“ , also Berufsschriftsteller zu sein, aber letztendlich müssen sie sich genau mit solchen messen, wenn sie erfolgreich sein wollen. Auch darüber muss man sich informieren und verständigen! Literaturkritik wird zur scharfen Waffe im literarischen Konkurrenzkampf, den Droste in ihren Briefen unnachahmlich schildert.

weiterlesen

An Elise Rüdiger schreibt sie am 24. Juli 1843:

Aus dem Brief an Elise Rüdiger vom 24. Juli 1843

Wenn ich sehe, wie so alles durcheinander krabbelt, um berühmt zu werden, dann kömmt mich ein leiser Kitzel an, meine Finger auch zu bewegen. Geduld! Geduld! Aber wenn ich dann wieder sehe, wie einer kaum den Kopf über dem Wasser hat, dass schon ein anderer hinter ihm einen Zoll höher aufduckt und ihn niederdrückt, wie Heine schon ganz verschollen, Freiligrath und Gutzkow veraltet sind – kurz, die Zelebritäten sich einander auffressen und neu generieren wie Blattläuse, dann scheint mir’s besser, die Beine auf dem Sofa zu strecken und mit halbgeschlossenen Augen von Ewigkeiten zu träumen.

Ihr selbst ist diese öffentliche Bühne verwehrt, aber ihr hilfreicher Fürsprecher auf diesem Feld wird Levin Schücking werden. Dass Droste, wenn auch nur im Geheimen, auch als Literaturkritikerin tätig ist, zeigt sich in ihrer späteren Korrespondenz mit Elise Rüdiger und Levin Schücking.

Elise Rüdiger,

geb. von Hohenhausen

(1812 – 1899),

Autorin und Kritikerin

Elise Rüdiger,

geb. von Hohenhausen (1812 – 1899),

Autorin und Kritikerin

Als Tochter der Schriftstellerin und Literaturkritikerin Elise von Hohenhausen begegnet Elise Rüdiger schon als Kind den berühmten Dichter:innen ihrer Zeit. Bald schreibt Elise Rüdiger für das von ihrem Vater mitbegründete Mindener Sonntagsblatt. Sie verfasst Literaturkritiken und Rezensionen, später schreibt sie über bekannte Persönlichkeiten und Themen wie Freundschaft, die höhere Gesellschaft und Etikette. 1831 heiratet sie den zwölf Jahre älteren Juristen Carl Ferdinand Rüdiger und zieht gemeinsam mit ihm im Jahr 1833 nach Münster, wo sie ihren eigenen literarischen Salon gründet.

Im Unterschied zu Annette von Droste-Hülshoff hat Elise Rüdiger, geb. von Hohenhausen den modernen, zunehmend bürgerlichen Literaturbetrieb von früher Jugend an kennengelernt. Bevor sie nach 1833 nach Münster kommt, hat sie in Minden und Berlin gelebt und dort ihre Mutter in die berühmten Salons von Rahel Varnhagen und Henriette Herz begleiten dürfen. Hier lernt sie Autoren wie Chamisso, Fouqué, Heine und Varnhagen von Ense kennen. Als sie selber zu schreiben beginnt, entdeckt sie die feuilletonistische Literaturkritik für sich; erst später verlegt sie sich auf biografische Skizzen und Abhandlungen, nicht zuletzt über Annette von Droste-Hülshoff.

weiterlesen

Durch das gemeinsame Interesse an (zeitgenössischer) Literatur zusammengekommen, nähern sich die beiden Frauen in den 1840er Jahren einander emotional immer weiter an. Die enge Freundschaft dokumentiert sich in einem umfangreichen, intensiv und vertraut geführten Briefwechsel. Von Droste sind dreißig Schreiben, von Elise Rüdiger kein einziges erhalten. Drostes Briefe weisen viele vertrauliche Anreden auf, oft scheinen die Briefe persönlich geführte Gespräche nahtlos fortzusetzen. Und immer wieder ist Literatur Thema. Drostes wohl meistzitierte Briefpassage – „nach hundert Jahren möcht ich gelesen werden“ – findet sich ebenso in einem Rüdiger-Brief wie ihr dichterisches Credo, „nie auf den Effekt zu arbeiten, keiner beliebten Manier, keinem anderem Führer als der ewig wahren Natur durch die Windungen des Menschenherzens zu folgen, und unsre blasierte Zeit und ihre Zustände gänzlich mit dem Rücken anzusehen“. Insgesamt drei Gedichte widmet Droste der Freundin, von denen eins in der 1844er Gedichtausgabe erscheint.

An Elise. Am 19. November 1843

Gedicht lesen

Du weißt es lange wohl wie wert du mir,

Was sollt’ ich es nicht froh und offen tragen

Ein Lieben, das so frischer Ranken Zier

Um meinen kranken Lebensbaum geschlagen?

Und manchen Abend hab‘ ich nachgedacht,

In leiser Stunde träumerischem Sinnen,

Wie deinen Morgen, meine nahnde Nacht

Das Schicksal ließ aus einer Urne rinnen.

Zu alt zur Zwillingsschwester, möchte ich

Mein Töchterchen dich nennen, meinen Sprossen,

Mir ist, als ob mein fliehend Leben sich,

Mein rinnend Blut in deine Brust ergossen.

Wo flammt im Herzen mir ein Opferherd,

Daß nicht der deine loderte daneben,

Von gleichen Landes lieber Luft genährt,

Von gleicher Freunde frommen Kreis umgeben?

Und heut’, am Sankt Elisabethentag,

Vereinend uns mit gleichen Namens Banden,

Schlug ich bedächtig im Kalender nach,

Welch’ Heilige am Taufborn uns gestanden;

Da fand ich eine königliche Frau,

Die ihre milde Segenshand gebreitet,

Und eine Patriarchin, ernst und grau,

Nur wert um den, des’ Wege sie bereitet.

Fast war es mir, als ob dies Doppelbild

Mit strengem Mahnen strebe uns zu trennen,

Als woll’ es dir die Fürstin zart und mild,

Mir nur die ernste Hüterin vergönnen;

Doch – lächle nicht – ich hab’ mich abgekehrt,

Bin fast verschämt zur Seite dir getreten;

Nun wähle, Lieb, und die du dir beschert,

Zu der will ich als meiner Heilgen beten.

An Elise.

Am 19. November 1843

Gedicht lesen

Du weißt es lange wohl wie werth du mir,

Was sollt’ ich es nicht froh und offen tragen

Ein Lieben, das so frischer Ranken Zier

Um meinen kranken Lebensbaum geschlagen?

Und manchen Abend hab’ ich nachgedacht,

In leiser Stunde träumerischem Sinnen,

Wie deinen Morgen, meine nahnde Nacht

Das Schicksal ließ aus Einer Urne rinnen.

Zu alt zur Zwillingsschwester, möchte ich

Mein Töchterchen dich nennen, meinen Sprossen,

Mir ist, als ob mein fliehend Leben sich,

Mein rinnend Blut in deine Brust ergossen.

Wo flammt im Herzen mir ein Opferheerd,

Daß nicht der deine loderte daneben,

Von gleichen Landes lieber Luft genährt,

Von gleicher Freunde frommen Kreis umgeben?

Und heut’, am Sankt Elisabethentag,

Vereinend uns mit gleichen Namens Banden,

Schlug ich bedächtig im Kalender nach,

Welch’ Heilige am Taufborn uns gestanden;

Da fand ich eine königliche Frau,

Die ihre milde Segenshand gebreitet,

Und eine Patriarchin, ernst und grau,

Nur werth um den, deß Wege sie bereitet.

Fast war es mir, als ob dies Doppelbild

Mit strengem Mahnen strebe uns zu trennen,

Als woll’ es dir die Fürstin zart und mild,

Mir nur die ernste Hüterin vergönnen;

Doch – lächle nicht – ich hab’ mich abgekehrt,

Bin fast verschämt zur Seite dir getreten;

Nun wähle, Lieb, und die du dir bescheert,

Zu der will ich als meiner Heilgen beten.

Zwei so zähe Planken

Ihre Freundschaft leben Elise Rüdiger und Annette von Droste-Hülshoff nicht nur in Briefen und Texten. Sie besuchen einander in Münster, und im Herbst 1843 reisen sie gemeinsam an den Bodensee zu Drostes Schwester Jenny. Als Elise Rüdiger im Jahr 1845 Münster verlässt und ins etwa vier Tagesreisen entfernte Minden zieht, ist Droste von der Trennung schwer getroffen. Ein letztes Mal sehen sich die Freundinnen 1846, wenn Elise Rüdiger für vier Wochen ins Rüschhaus kommt. Brieflicher Kontakt besteht bis zu Drostes Tod.

Droste schätzt an der Freundin „Verstand, höchstpoetischen Sinn, und eine unbegrenzte Herzensgüte“. Ihre „Liebe“, ihr „Herz“ charakterisiert sie als „stille lebendige Herdflamme, die ihre Wärme gern denen zukommen lässt, die ihr nahestehen“. Sie sieht in ihr ein Alter Ego, „mein anderes Ich, oder vielmehr meine abhanden gekommene Hälfte, da sie grade Alles haben, was mir fehlt“. Ein 1844 verfolgter Plan, gemeinsam einen Band mit je drei Erzählungen herauszubringen, scheitert allerdings.

Aus dem Brief an Elise Rüdiger vom 5. Januar 1844

Viel Glück zum neuen Jahre, mein altes Lies! Das vergangene ist nicht eben zu loben, Ihnen hat es viele äußere und innere Stürme gebracht, mir eine lange Krankheit und doch auch manche Erschütterung, und so steht’s mit fast allen, die uns nahe sind.

weiterlesen

Möge das begonnene friedlicher sein! Und um ihm den möglichst vorteilhaften Anstoß zu geben, fange ich es mit einem Briefe an diejenige an, von deren Liebe ich seine besten und innigsten Momente erwarte. Nicht wahr, mein Lies? Treu bei Sonnenschein und Schnee, in guten und bösen Tagen? In Leiden uns auf den andern gestützt, die Freuden doppelt genossen, und wenn’s uns beiden schlecht gehen sollte, doch wenigstens noch einander gehabt! So wär’ es doch ein Wunder, wenn zwei so zähe Planken wie wir sich nicht leidlich über dem Wasser halten sollten! Wüssten die Egoisten, welcher große Frieden in der Treue liegt, sie bekehrten sich alle dazu. Treue kann ja nie schaden, selbst die verratene nicht, denn sie gibt ein gutes Gewissen, und somit das Beste, was irgendeine Zeit bringen kann.

Nach Drostes Tod engagiert sich Elise Rüdiger als eifrige Publizistin, die zahlreiche, oft stark stilisierte Artikel über Leben und Werk der Freundin und Autorin publiziert.

Aus: Elise Rüdiger: Annette von Droste-Hülshoff. In: Morgenblatt für gebildete Leser (1848)

Als sie dann heimkehrte in das stille Westfalen, lebte sie auf dem Witwensitz ihrer Mutter, dem Rittergute Rüschhaus nahe bei Münster, und zog sich bald in die tiefste Einsamkeit und Abgeschlossenheit zurück.

Hier nun entfaltete sich erst die Eigentümlichkeit ihres Wesens und ihrer Muse frei und ungestört, indem sie sich einem vollständigen Phantasieleben hingab. Wer zu ihr kam, glaubte ein verzaubertes Land zu betreten, wo Tiere, Pflanzen und Steine, fast ihre ausschließliche Gesellschaft, durchgeistet waren.

weiterlesen

Tagelang konnte sie im Park oder auf der nahen Heide dem geheimnisvollen Weben und Leben der Natur lauschen oder sich in wissenschaftliche, namentlich mineralogische Untersuchungen vertiefen. Die Lage ihres Wohnorts inmitten der lautlosen Heide, der knorrigen Eichstämme um die sonnigen Wiesen und Kämpe, der versteckten Waldplätze mit den tiefen Teichen, auf denen die Wasserlilien sich mystisch in die Schleier der Abendnebel hüllen, passte vortrefflich zu diesem poetischen Einsiedlerleben.

Dem Besucher ward es ganz feierlich zu Sinn, wenn er über die Zugbrücke durch den stillen Garten schritt, wo bemooste Statuen im Grünen Wache hielten, die Blumen und Stauden sich an die leeren weißen Bänke schmiegten und nur aus den Baumzweigen sorglose Laute an sein Ohr schlugen. Beklommen stieg er wohl über die Freitreppe in den Bildersaal, wo noch ein leiser Weihrauchduft aus der Hauskapelle wehte, die hinter braungetäfelten Flügeltüren verborgen lag. Hier vertiefte er sich in das Anschauen der Meisterwerke altdeutscher Schule, die für den Kunstsinn der Besitzerin zeugten, oder verweilte bei den Muschelschränken, wo die seltensten Exemplare des Wasserreichs prangten, bis plötzlich die Dichterin mit dem Sibyllenantlitz vor ihm stand: das blaue „Nixenauge, “ das in die Geisterwelt sah, die hohe Stirn, das reiche, nachlässig geschlungene Goldhaar – wahrlich ein echtes Sibyllenantlitz, wenn es ernst war. Aber das freundlichste Lächeln eines überaus lieblichen Mundes bewillkommte den Gast, eine weiche weiße Kinderhand streckte die Dichterin ihm entgegen und führte ihn, freilich nur als besondere Vergünstigung, in ihr kleines Wohnzimmer von eigentümlich niedriger Bauart im Entresol.

Schwalben nisteten dort an den Fensternischen und jagten sich zwitschernd durch die Stube. Auf dem Schreibtisch standen große Schalen mit Feldblumen, in der Morgenfrühe mit botanischer Vorliebe zusammengelesen. Glasmalereien verdeckten das eine Fenster und warfen ein schillerndes Licht auf die Wand, wo eine kleine Galerie von Porträts aus dem Freundeskreise sich befand, darunter das bekränzte einer alten Bäuerin, der Amme der Dichterin. Den größten Teil des Raumes behaupteten aber die Sammlungen von Seltenheiten, Elfenbeinschnitzereien, Kunstsachen, geschnittenen Steinen von großem Wert, ein Münzkabinett, kurz ein ganzes ausgewähltes Museum im Kleinen. Nachdem die Dichterin mit unerschöpflicher Geduld den Laien in diese ihre Lieblingsstudien eingeweiht hatte, willfahrte sie seinen Bitten und setzte sich an einen Flügel in Duodezformat, aus der Kindheit des Klavierbaus stammend, den sie seines leisen, harfenartigen Tons wegen ganz besonders zu Begleitung ihres Gesangs oder zum Phantasieren liebte. Ihre mächtige reine Stimme trug wie ihr ganzes Wesen den Stempel des Ungewöhnlichen; sie sang nie moderne Musik, nur Volkslieder und eigene Kompositionen, für die sie meist Byron’sche Gedichte gewählt hatte. Dicht neben dem kleinen Flügel stand ein großes Sofa, der Lieblingsplatz der Dichterin, auf das sie sich nach Art aller genialen Frauen in halb liegender Stellung mit untergeschlagenen Füßen niederzulassen pflegte, wenn nämlich der Gast schon bekannt genug war, um die Hausgeister der Behaglichkeit und Zutraulichkeit nicht zu verscheuchen.

An diesem Ort

steht heute das LWL-Museum für Kunst und Kultur.

Vor seiner Zerstörung im Zweiten Weltkrieg steht an dieser Stelle ein klassizistisches Doppelhaus, in dem sich (vermutlich im ersten Stock) die Wohnung von Elise Rüdiger befindet. Errichtet wird das Gebäude 1778 für den Direktor der Fürstbischöflichen Hofkammer, den Geheimen Hofrat und Vizekanzler Franz Wenner. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bezieht die Kolonialwarenhandlung L. Stroetmann das Gebäude.

Zwischen 1828 und 1831 entsteht schräg gegenüber der Rüdiger-Wohnung auf dem Gelände des ehemaligen Aegidiiklosters die gewaltige, viergeschossige Aegidiikaserne. Der ebenfalls im Stil des Klassizismus entworfene Bau verläuft damals in zwei Flügeln etwa entlang des heutigen Straßenzuges und beherbergt das 13. Infanterie-Regiment.

weiterlesen

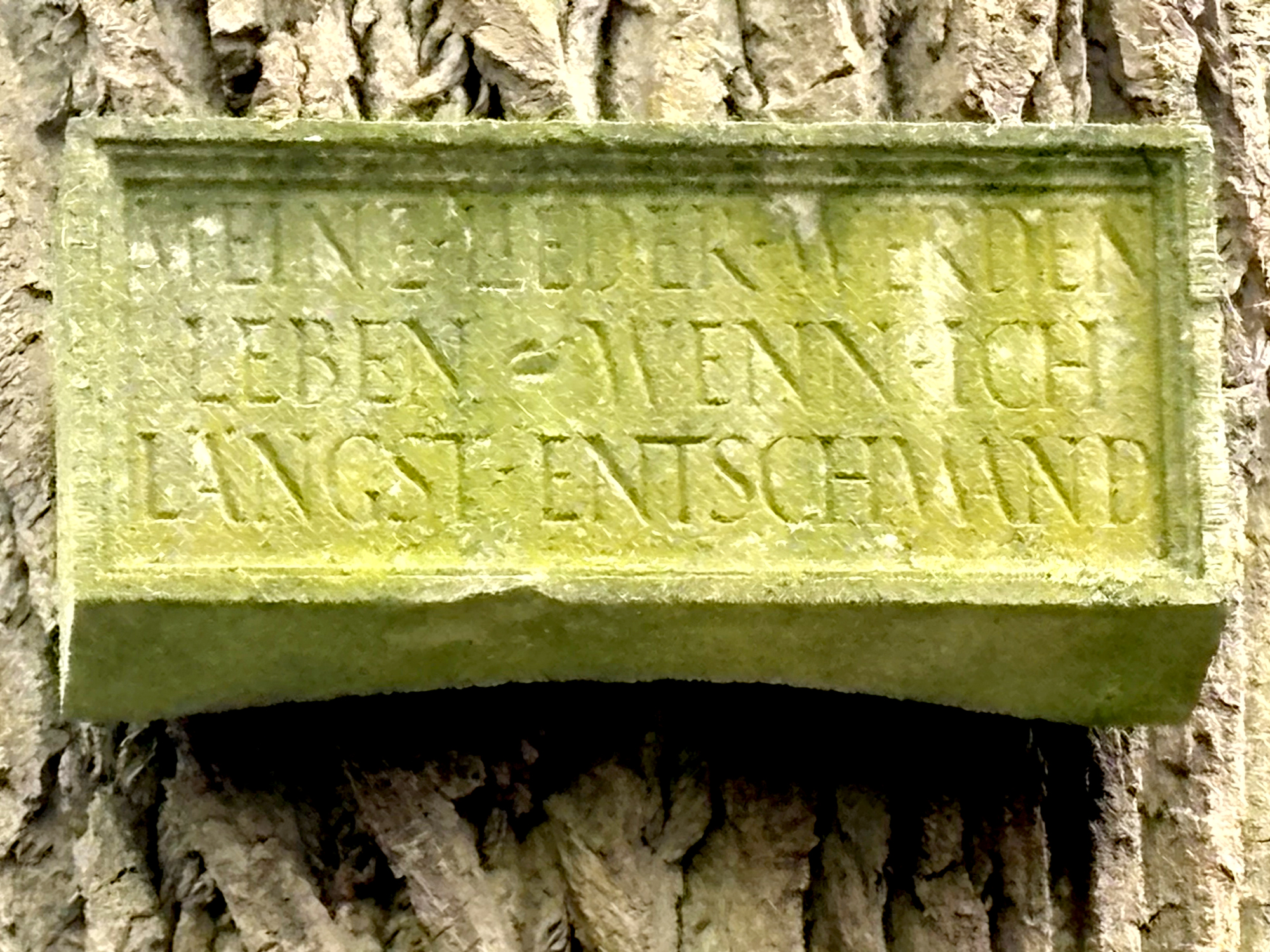

Das neue LWL-Museum, wie es heute zu sehen ist, wurde 2014 eröffnet und ersetzt einen Vorgängerbau von 1972. In der Vergangenheit als Westfälisches Landesmuseum widmete das Museum Annette von Droste-Hülshoff drei Ausstellungen: zu ihrer Person (1922), ihrem Kreis (1938) und Münster zur Zeit Drostes (1947). Mehrfach sind Leben und Werk der Autorin Bezugspunkt von Skulpturen, die im Rahmen der seit 1977 alle 10 Jahre stattfindenden Kunstausstellung ‚Skulptur Projekte Münster‘ gezeigt werden, so Ian Hamilton Finlays Sandstein-Epitaph am alten Überwasser-Friedhof.

Stationen in der Nähe

Quellen

Quellen fortlaufend nach Erwähnung im Text

„kleine Hecken-Schriftsteller-Gesellschaft“, „Club von angehenden Schriftstellern“ und „In Münster hat sich bei der Rätin Rüdiger“: Brief an Jenny von Laßberg vom 29. Januar 1839 (HKA IX, 19f).

„ein Schriftsteller ums liebe Brot“: Brief an Wilhelm Junkmann vom 17. November 1839, (HKA IX, 85).

„Wenn ich sehe, wie alles durcheinander krabbelt“, „nach hundert Jahren möcht ich gelesen werden“ und „nie auf den Effekt zu arbeiten“: Brief an Elise Rüdiger vom 24. Juli 1843 (HKA X, 89).

Gedicht „An Elise. Am 19. November 1843“: HKA I, 144f.

Elise Rüdiger: Annette von Droste-Hülshoff. In: Morgenblatt für gebildete Leser Nr. 164 vom 10.Juli 1848, S. 654; Fortsetzung in Nr. 165 vom 11.Juli.1848, S. 658-659.

„Verstand, höchstpoetischen Sinn, und eine unbegrenzte Herzensgüte“: Brief an Christoph Bernhard Schlüter vom 24. August 1839 (HKA IX, 59).

„Liebe“, „Herz“, „stille lebendige Herdflamme“: Brief an Henriette von Hohenhausen vom 14. Januar 1840 (HKA IX, 90).

„mein anderes Ich“: Brief an Elise Rüdiger vom 5. September 1843 (HKA X, 95).

„Viel Glück zum neuen Jahre“: Brief Drostes an Elise Rüdiger vom 5. Januar 1844 (HKA X, 124).

Zur Vertiefung

Ditz, Monika/ Maurer, Doris: Annette von Droste-Hülshoff und ihre Freundinnen. Meersburg: Turm 2006, S. 87-114.

Grywatsch, Jochen: Elise Rüdiger. In: Annette von Droste-Hülshoff. Handbuch. Hg. von Cornelia Blasberg und Jochen Grywatsch. Berlin/Boston: De Gruyter 2018, S. 37-40.